静夜,起风微凉,散步走过花家地街角,迎面满是天空中飞落着零星闪烁的纸钱灰烬,看到散落在十字路口旁侧跳跃着的火苗和三三两两沉默而凝重的人们,突然意识到,今天应该是中元节!

如果不是98年父亲的过世,我可能从来不会关注这个有点晦气的民间“鬼节”,佛教里超度亡魂的 “盂兰盆节” 也在这一天。

传说中农历七月十五这一天地宫会打开地门,已故祖先可以回家团圆,因此俗称“鬼节”,古时候这一天是个重要的日子,要隆重的组织祭祖、上坟、点荷灯等,今天的仪式已经不再那么繁琐,都市里忙忙碌碌的人们早就陌生了这个曾经重要的古代“节日”,若不是家里老人的反复提醒,很多年轻人都不会配合着家人在夜晚走上街头。北方地区有在十字路口祭祀烧纸的传统风俗,地上画一个界圈,摆上供品,点燃烧纸和冥币,此起彼落的摇曳火焰也许是在为仿徨迷路的幽魂照亮回家之路吧。

每到这时候,我都有说不出的伤感,今晚也一样。

父亲去世后,我曾经参加过法源寺一次中元节寺院里组织的“放焰口”超度法会,法师们换上华丽炫目的僧袍,戴上一顶类似唐僧头上的那顶法冠,长带飘摇,正身端坐。初秋的夜晚平静清冷,烛火通明的祭台上听到他们念念有词,偶尔高声颂唱忏文和敲响身旁奇形怪状的法器。

我双手合十,呆立于潮水一般涌动的信众之间,完整的观看了整个法会,直至夜深。

仿佛是穿越回古代,陌生的场景让我回到过往那个重视仪轨的时代,像一场久远的舞台剧,所有“演员”一丝不苟的在完成超度亡灵的使命,庄重肃穆。

过去了快十年,那一幕还是在今晚又被唤起,走在夜晚的十字路口,我恍兮惚兮。

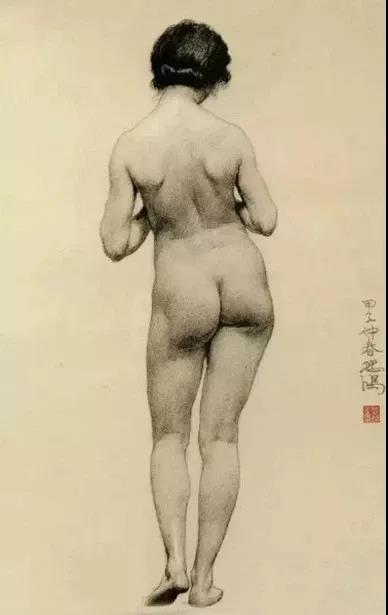

▲ 刘筱静钟馗作品

回到家里,无聊翻看以前的旧画作,竟无意间翻出几张多年前未画完的写意“钟馗”,本不是自己平素擅长的题材,却怎么会留下这么多张“半成品”。细回忆,才想起曾经应山东一位好友之请完成两幅收藏于家中镇宅,当时朋友说最近诸事不顺,需要“钟大人”驱邪避晦,不好推却,于是参考网上搜到的诸家画稿,勉为其难试着画了几张,这些半成品就是那次兴来一挥的结果。

想想今天的日子,也真是应景,算是冥冥中的暗合吧,干脆就题写诗句和落款盖印,明天拿去装裱,以资留念。

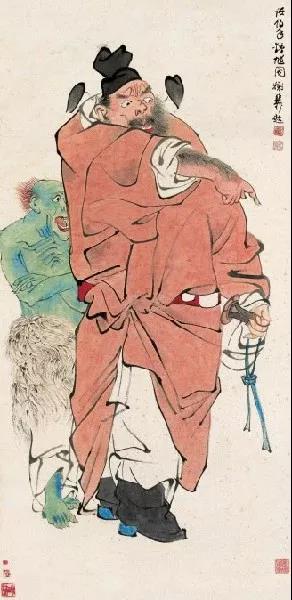

▲ 刘筱静钟馗作品

虽然是一次应索偶戏为之,却从那次起,我开始关注起“钟馗”这个题材。偶尔在画册里,网络上看到诸位名家大师画的同类作品,顺手存图,积累了不少,闲下来翻看一下,对比着欣赏,竟有不少有趣的发现。有个性气质的差异,也有时代精神的映照,不一而足。论孰优孰劣,本不是我这般后学可以妄言,但是有很多观后感触,却想尝试着梳理下自己粗浅的理解,君权且一听。

▲ 李可染 钟馗送妹图

中国传统民俗中,不乏众多的“吉祥神”以资供拜,钟馗是其中一位最另类传奇的“神祗”。他既能沟通天地人三界,又能游走于人鬼神之间;既是神话的、传说中的“仙魔”,又是现实的、俗世间的“凡夫”,多重身份的模糊化加上不同角色的更迭交替,从历史和民俗的角度而论,钟馗形象几乎具备其他诸民神所无可比拟的丰富性和复杂性。

至唐代产生钟馗信仰,经年累月,同一个单调的题材被如此众多的名家高手反复描绘,是一个很值得玩味的现象。这背后不仅仅是迎合题材本身的社会学意义需求,更是体现艺术家个体审美自觉的一场不经意而旷日持久的“角逐”。

好像是罗丹曾说过:“并不在于你画什么,而在于你怎么画!”——意思说的很明白了,画什么不重要,重要的是画画的人。

说的再深入一点,你怎么想,决定了你怎么画!

应该说,艺术家面对一个历史上无从参照标准的“或幻或真”的虚无形象,所有笔下的钟馗作品都是艺术家们想象和阐释的产物,画出了“幻觉”,也直呈了自己——作品是不会说谎的。

这些林林总总的作品中,实话实说,我最不喜欢的就是徐悲鸿笔下的钟馗!

徐的钟馗作品造型精准,比例匀称,衣褶的勾勒和五官的解剖结构都有非常细腻的塑造,不可谓不用心良苦。但是我无论怎么看都更像是美院课堂上某位身材魁伟的壮硕模特,穿上宽袍,腰悬宝剑摆出的写生姿势。我没有照片证据,不妨胡乱“猜度”一下,以徐的中央美院院长身份和执教经历,是有这种“便利”的。

▲ 徐悲鸿钟馗作品

这些胡思乱想的“八卦”都不重要,我关心的是——徐为什么这样画?

查找下资料,时间回到民国时期,1919年,“五四”运动爆发,民主和科学的思潮涌入,长久的衰落和屈辱使得这个古老国度的很多有识之士开始反思和内省,传统文化在这一波波思想的迅猛革命中成为情绪导引的“众矢之的”,迷茫和怀疑充斥了整个文艺界,新时代的序幕缓缓开启。

时间已经过去太久,“五四”运动的“革命”意义毋庸讳言,但是论文化艺术影响上的“功过成败”,个人觉得大可商榷。不管后来如何,在彼时,“新”,代表了更为进步的力量。

▲ 徐悲鸿

徐选择在这一年赴法留学,开始学习“正统”的西洋画。对徐个人而言,是他崭新人生的开始,对这个不堪负重的国家而言,这一年同样也是崭新的开始。

徐悲鸿到法国后,考入巴黎国立美术学院学习,开始接触到古典学院派最后几位大师。从某种程度上说,学院是镇守传统的坚固堡垒。教学上遵循严格的规范,以自然写生、石膏及人体模特的素描写实训练为教学基础。学生们在美院所接受的学院教育,其关键所在,即是对于人体的写生描绘。这一点,我们从徐悲鸿的钟馗作品上精确的人物造型也可想见徐当年所受之严苛训练。

▲ 徐悲鸿素描作品

可以说,追求写实的造型要求是徐在出国前从未经历的,留学巴黎给他打下了扎实的写实功力,在此期间他有幸结识了著名画家柯罗的弟子艺术大师达仰,达仰注重古典主义的艺术思想对他影响巨大,以至于他对当时法国日渐兴盛的现代派画风熟视无睹,一心钻研欧洲文艺复兴以来的学院派艺术,掌握了娴熟的写实绘画技巧,这为他日后践行现实主义的艺术观埋下了深厚的种子。

▲ 徐悲鸿钟馗作品

其实当时留学法国求艺的不止徐悲鸿一人,同样在巴黎学习,林风眠却接受了现代主义的理念并积极引入国内美育,他和徐,代表了对“新”不同的理解,而他们归国后,两人却不约而同的选择了以改造“中国画”为实践个人理念的切入点。

1928年10月,归国的徐悲鸿任北平大学艺术学院院长,开始推行以西方写实主义“改造”中国画的主张。徐认为:“中国画不能尽其状,此为最逊欧画处!”他身体力行,创作了大批现实主义作品和撰写了大量文章阐述自己的观点,比如说他在《新国画建立之步骤》中就提出:“素描是一切造型能力的基础”,这句话基本奠定了此后的“新中国画”是要走一条写实之路。

其实所谓的“改造”的心理前提是认为中国画腐朽和落后,不能代表“先进文化”和西方相颉颃,这是当时大时代下悲情焦虑的精英知识分子们共同的心理诉求。国家的衰败腐朽引发了对本土文化艺术传统的群体性自卑,以及因此而激发起的带有激进情绪化的“使命感”,——中国画不幸躺枪也。

徐悲鸿正是其中最坚定和最有代表性的一员,时代也选择了他。

有趣的是,“革新派”徐悲鸿先生最推崇的画家,愕然竟是晚清海上画派的代表人物任伯年,这又让我很费解。

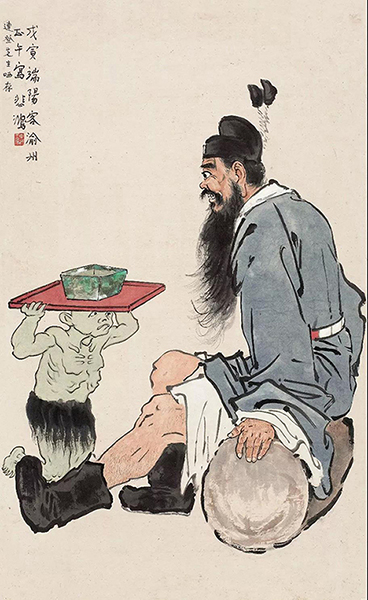

▲ 任伯年钟馗作品

1950年,徐专门撰写了《任伯年评传》,文中他评述任伯年的艺术成就:“为仇十洲以后中国画家第一人!”,仇英卒于1561年,可以盖棺定论来说,则到1950年也将近有四百年历史。因此,徐先生说,任伯年是仇英以后四百年来中国画家第一人,这个评价不可谓不高!(徐也曾赞叹张大千为“五百年来第一人”,都是同时代精英,彼此欣赏,此论应有捧场之嫌),可以肯定的说,徐悲鸿是更为服膺任伯年的。

那问题来了,以二者所绘钟馗来对比,差别非常明显,你会惊讶的发现徐的“心手不一”!

▲任伯年钟馗作品 ▲徐悲鸿钟馗作品

古谚云:“见贤思齐”,以徐对任的无限认可和推重,为何我们在徐的作品上看不到学习借鉴吸收任画法的影子呢?从画面上看,二者的审美趣味各殊,表现手法也迥然相异,这是一个不符合艺术发展逻辑的事情。说明一点,徐一定是一个内心矛盾和纠结的人——对于个人艺术上的追求理想,他实际上并没有形成特别清晰明确的审美判断。行动上坚定不移一意孤行,心理上却很“诚实”!

很好奇,我试着查找徐悲鸿的生平年表,找找这“反差”的背后原因。

▲ 徐悲鸿与父亲徐达章

徐悲鸿自小随父亲徐达章学习传统的诗文书画,一直是在传统文化体系熏习下浸润,对于古典艺术的热爱伴随了他一生,这一点,从他收藏的大量宋元明清历代名家字画和金石碑帖就可见一斑。徐的书法也非常好,参北碑和篆籀笔法,自成一格。可以说,在赴法之前,徐悲鸿一直是在传统的审美趣味下成长。这也不难理解即使他以一个艺术“革命者”的姿态出现,却不妨碍他对传统大师任伯年的欣赏,包括后来他力排众议,特聘齐白石为中央美院教授来授课,这些都可以看出他反复“摇摆”的审美立场。

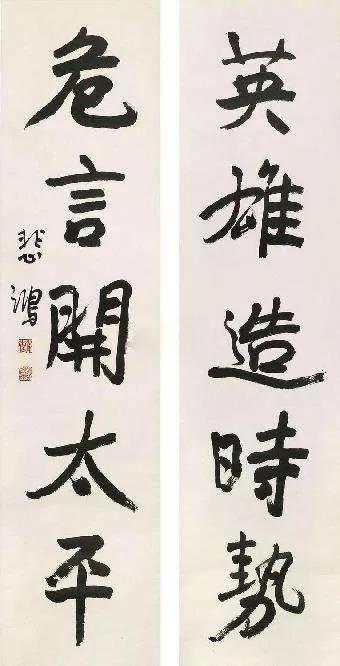

▲ 徐悲鸿书法作品

▲ 齐白石钟馗作品

同样的情形也发生在民国诸位学者身上,“新文化”运动的所有呼吁者都是熟谙古文的顶尖高手,这个现象挺有意思。

虽然我打心眼里不喜欢徐悲鸿画的钟馗,但是我心目中,他还是那个时代杰出的艺术大师,值得每一位后学尊重。

话说回来,两相比较,不讳言,我更欣赏任伯年笔下的钟馗!

▲ 任伯年钟馗作品

论视觉和心理的表现力,任伯年更胜一筹!他笔下的钟馗,豹目狮鼻,虬髯飞扬,动作姿态夸张有度,整个画面充满戏剧化的情感张力。细探究,任伯年笔下的钟馗着力点不在人物的身体比例和解剖结构,而着重在面部的眼神表情和肢体语言上。欣赏这样的作品,很容易被带进作者本人营造和渲染的情绪氛围里,过目难忘。反观徐悲鸿笔下的钟馗,虽然造型准确,却明显感觉僵化刻板,缺了神采气韵和直指内心的感染力!

▲徐悲鸿钟馗图 ▲徐悲鸿仕女图

最重要的一点,我想还是艺术家各自审美上的差异,还是那句话——怎么想,决定了你怎么画!我觉得徐是把钟馗拉下了“神坛”,画成了身边魁梧而豪爽的“街坊大叔”,他笔下的仕女也是这样,虽着古装,却更像是日常生活里娟秀可人的邻家美女,也许是他有意为之,一以贯之来提倡所谓“现实主义”画法。而任伯年的作品立意非常明确——把钟馗形象充分“神化”,在造型和色彩上大量进行主观处理,造成观者的心理疏离感,从而使“神祗”形象更加丰满。

客观的说,在钟馗这一题材的“博弈”上,任伯年所代表的传统审美中重意象轻形似的“古代标准”完胜了徐精确写实的“现代着衣人体”。

据说徐悲鸿非常喜欢任伯年画的钟馗像,他多年的书画收藏中就有不少任的这类题材作品。只是,不知为什么,徐依然坚定而固执的始终在按照自己的主张前行,我想,那是所谓时代的“使命感”作祟吧,他一定认为只有“写实”才可以“改变”中国画“落后”的悲惨命运。

“新”与“旧”之争历来有之。“创新”和“崇古”,中国文艺历史上这两种思潮也一直在交替演进,并非近百年来特有的唯一现象,而这一次源于西方列强压迫导致国力衰竭,引发的文化信心的荡尽和竭力“自救”却是影响深远,此后数十年间,中国历史进程的大趋势和政治文艺需求,现实主义的艺术创作方式终呈燎原之势,直到今天,“现实主义”的人物画教学仍然是各个艺术高校的主流模式。

① | ②

────

③ | ④

① 潘天寿钟馗作品

② 金农(清)钟馗作品

③ 李老十钟馗作品

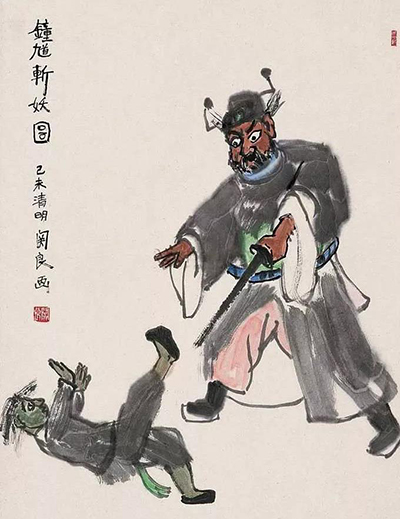

④ 关良钟馗作品

像徐悲鸿当年所处的时代一样,无论你愿意承认与否,无论是有意还是无意,今天的现状就是——我们为了“新”,疏远了“旧”,也陌生了“古”。

无意褒贬时弊和毁誉历史上这些业已成就的大师们,他们的光辉映照了属于他们的那个时代,这一点,任何人也否定不了。

讨论不一定是结论,时间会给出答案。

只是在今天这样一个初秋清冷的特别“节日”里,几张多年前的“应景”旧作勾起了我一番莫名的感怀。作为一个已愈不惑的从艺者,我努力想保持自己当下理性的思考和创新的勇气,但是纠结前行是你不愿意面对的痛苦常态。更多时候,你看不清楚自己。

想起今晚十字路口此起彼伏的簇簇火焰,想起法源寺超度法会上法师们颂唱经文的庄重神情,这个秋夜,旷远而莫名温暖。

那是陌生的古意,你已经忘了。

2018.8.25中元节夜于望京鹿港