艺盘:您曾在文章中写道:“黄宾虹理论体系的探索在近现代的世界作出了卓越的贡献,但我们一直没有对其中重要环节作出详细的梳理”,在这里您能简单地概括一下这些环节的主要内容吗?

方辉:黄宾虹的研究比较复杂,因为黄宾虹的这个体系我正在研究当中,也没有做出一个最终的一个东西,但是也有很多收获。我们以往对黄宾虹研究,更多的偏重于社会历史学的角度,没有真正的对他的“理法”系统做出一个梳理,实际上,我作为一个理论型的画家,就发现了它里面有很多对我们今天的画法有极大帮助的一些系统化的理论。

首先是“国画民学”的提出,黄宾虹先生1948年提出来的这个概念就是要通过国画反映“民族,民权和民生”这些内容,呼吁全世界的知识分子参与到对传统“民间国画”的研究。“民间国画”精神的阐扬,这在封建时代是无法想象的,士人无法参与到自由研究和发言的命题当中,只能用画画写字等艺术来表达他们对“自由精神”的渴望,所以中国古代的诗歌、文学、书法、绘画取得了非常高的成就,这是世界公认的,但在黄宾虹看来它们仍然不够纯粹,因为它们还是处于被压抑的状态里,用幻想的“无为”代替现实。但西方文化的介入和启蒙启发了国内知识分子寻求自身的解放,西方世界也想摆脱因为哲科思维和科技进步所带来的战争/疾病等灾难,开始学习东方的艺术和文化,并从他们的角度来阐发研究。在这个历史背景下,黄宾虹倡导大家和世界人民一道共同展开对中国古文化的研究,这是带有重要意义的行为,不是复古。

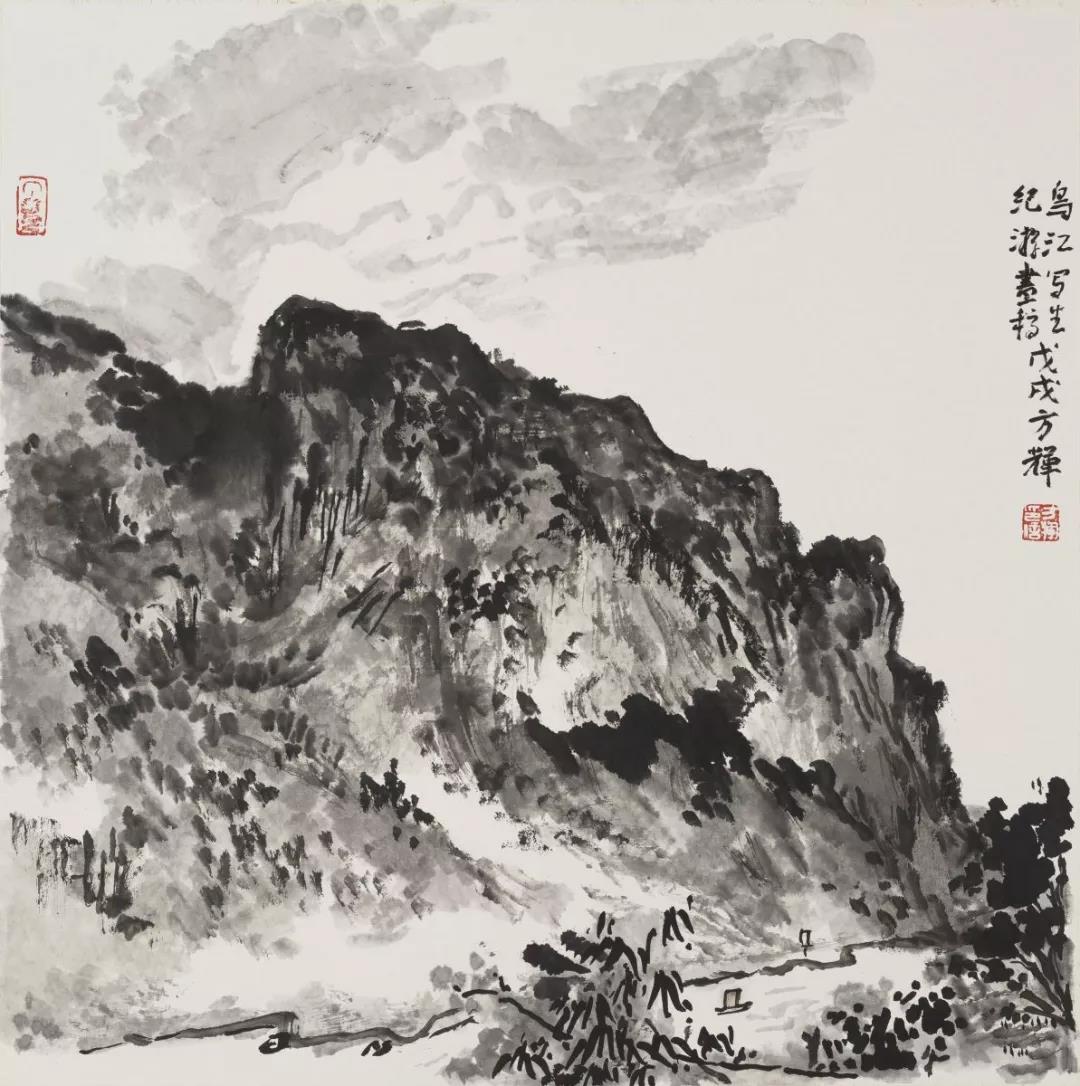

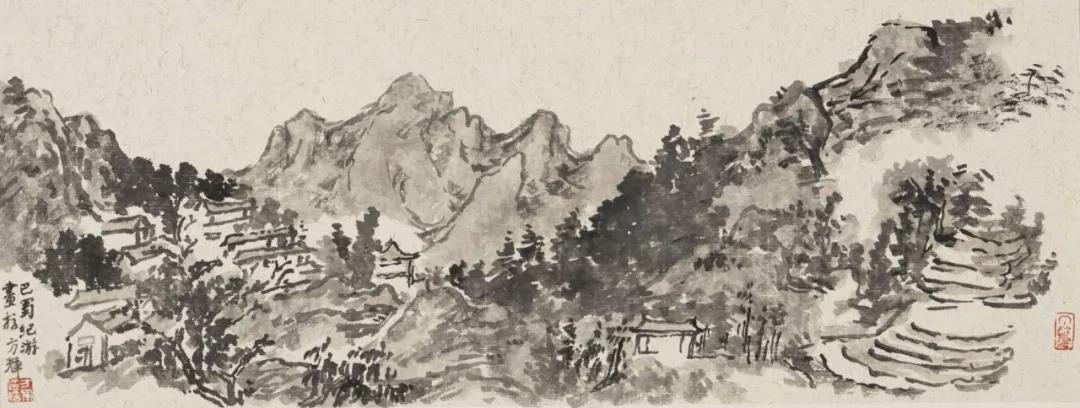

△ 巴蜀纪游写生系列 40x40cm 2018年

由于当时国民党政权的腐败谈不到”民权和民生“。所以只有”民族"的主题得以彰显,民族文化的核心实际上是一个“民族性格”的研究问题,“民族”(Nation)是一个现代观念,是指国家的精神基础,不是地理范围的“Country“,也不是政府机构的”State"。传统文化不重视这个,传统强调社稷啊,家族啊,国是放大的家。那么“民族”实际上是带有一种世界文化平等的一种概念,就是在平等的世界文化当中,中国的民族文化有他自己的一个地位,被压抑的士人阶层就代表了民族的精神,尽管他们当中很多人被杀害。科学地定义和研究这种优秀的文化心理,它才能便于我们去指导一些现象。黄宾虹作为一种现象同样如此,你才能抓住一种精神层面的东西也好,一种恒定的东西也好,我觉得这是研究黄宾虹的一个出发点,而不能从现象到现象。

黄宾虹的知识是非常综合而又广阔的,他实际上在强调一个绘画语言方式的时候,是在强调你需要全身心的一种调动和一种认知,举例子说,比如,他说,当你在粗麻纸上用毛笔写字的时候,要注意这个目光、气势和笔力三者的统一,什么意思呢?当你使用毛笔的时候,它不单纯的是一个纯技术的完成,他还牵扯了你的心理活动视觉体验,他在总结研究写字、绘画过程当中的这种心理变化和视觉形态产生的一些关联。那么这就是庄子所说的“目击道存”。这在西方叫做视觉心理学,实际上他们都是在研究一种东西,中国的绘画可能更符合这些科学规律,并且更理论化更系统化。那么在这方面,黄宾虹先生是在世界上第一个把格式塔心理学用于中国现代绘画研究的人。黄宾虹先生在最早的他的那个年代,刚出现格式塔心理学的时候,他就用于美术研究领域了。他去世以后,美国人才真正把格式塔心理学运用到艺术研究领域,晚了黄宾虹先生好多年,我们如果对西方的现代成果不了解的话,单纯从传统的一个角度来研究黄宾虹,是无法真正了解黄宾虹的。还有,黄宾虹认为中华民族优秀的性格体现在现代审美上是”浑厚华滋“,要做到浑厚华滋,必须笔分明墨融洽,笔墨之间先要做到”笔笔分明“然后做到墨的融洽,然后融洽中仍是分明,这样才能“浑厚华滋”。所以笔法不能丢,由笔法进入墨法,最后进入章法,这与西方章法形象先进入画面是不同的。实际上,我们现在对中国绘画的这种认识偏差仍然比较大,对民国这一批人的贡献也没有好好去梳理,所以导致了我们今天中国画创作依然步履维艰。

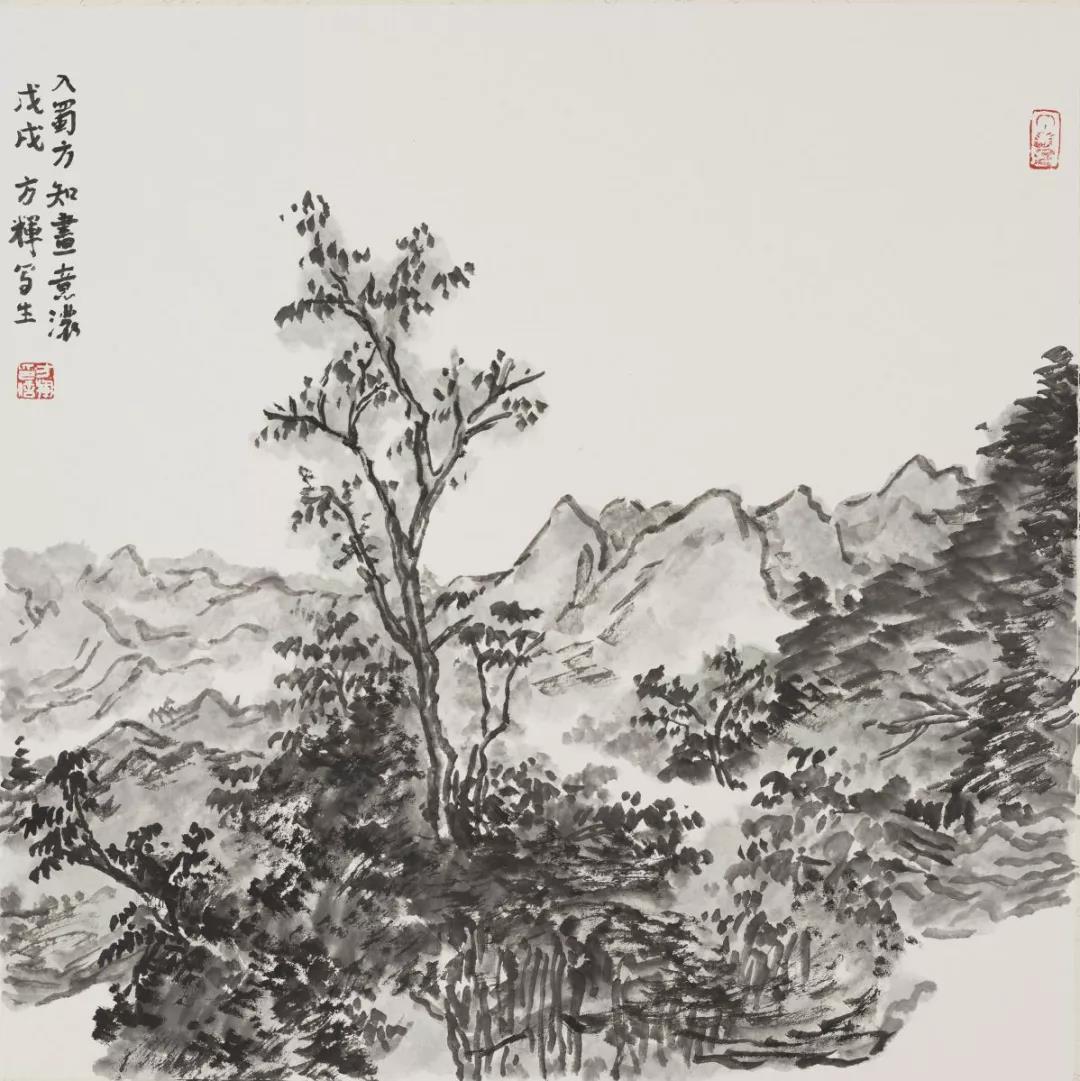

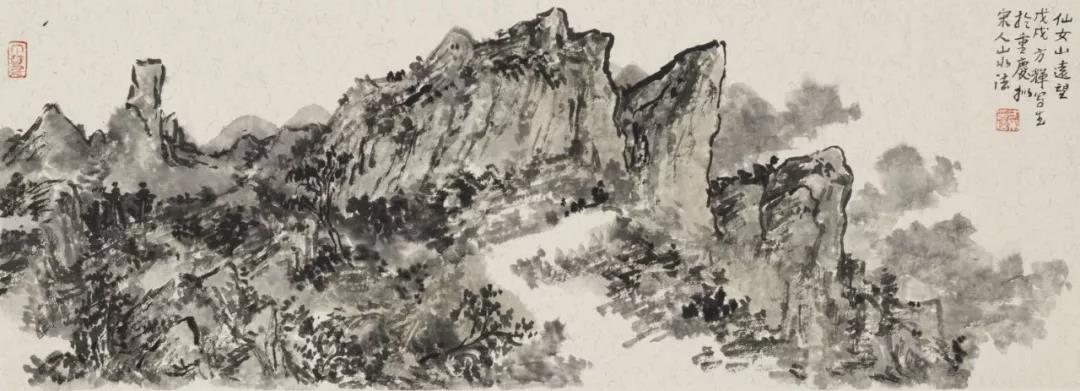

△ 巴蜀纪游写生系列 40x40cm 2018年

实际上还有一点,我想说明的是什么呢?当时就像新文化运动,实际上大家一开始是全盘西化的,到了新文化运动后期,这个时候有一个叫“国画复活运动”,1923年在上海发起,就是一大批学西画的人重新又返回到对传统的研究当中,它和西方的现代艺术的潮流合到一起来研究传统的绘画,所以说这里带有世界眼光,他们也留下了大量文章。我们今天,仅仅把他们模糊地划分为对传统的继承,实际上,这是不对的,因为他们,包括黄宾虹先生他是生活在工商业文明非常发达的上海,他已经接受了大量西方的文明,然后还参加过辛亥革命。他的这些经历,都注定了他不是一个保守的人,而是与新文化运动同步的人,而且他对传统的研究已经不是从明清以来继承下来的一个标准。他是返到唐宋文化,甚至更早的先秦文化,从先秦的古印、魏晋书法,到宋元的山水,他是从这个角度,而且,还借助了敦煌出土的一批新的资料来研究传统的,所以,我们对他的研究,是从80年代开始打开国门学习西方现代艺术,才认识到黄宾虹的,随着“黄宾虹热”才开始研究,到现在才刚刚有点眉目,以前都没有对他形成研究。

对他的研究将会引发一个很大的潮流,就像85新潮美术一样,85新潮是文革一结束以后,大家压抑了很久,很快就进入了类似新文化运动早期的那种状态:全盘地模仿西方,否定传统文化。总有这么一个历史时期,但到了后来呢?像我的老师龙瑞先生,他们又倡导了研究黄宾虹,我们称新古典,新古意也好,就是我们现代生活中,在商品社会中,依然渴望这种宁静安闲的、优雅舒适的这种山水的自然浸润,大家认识到,我们依然需要这种“古意”的东西,它也应当属于现代的东西。黄宾虹先生也是借助他那个时代,最新的一些发明,一些心理科学的一些东西,来研究传统取得了他的成果。他如果仅仅是用过去的方法,也不可能出现黄宾虹。所以,黄宾虹先生有句话:先师今人,再师古人,终师造化。他没有说让我们直接就去学传统,他说要先师今人,先了解这个时代的一种科学、发明、创造,然后由此再进入到传统精神核心。然后到师造化,回到自由创作的自然造化当中去。所以说,他这种观念就批判了一些上来就钻入古人的一种方法,他应该先从今天的这些前辈或者这个时代的一种认识上入手。

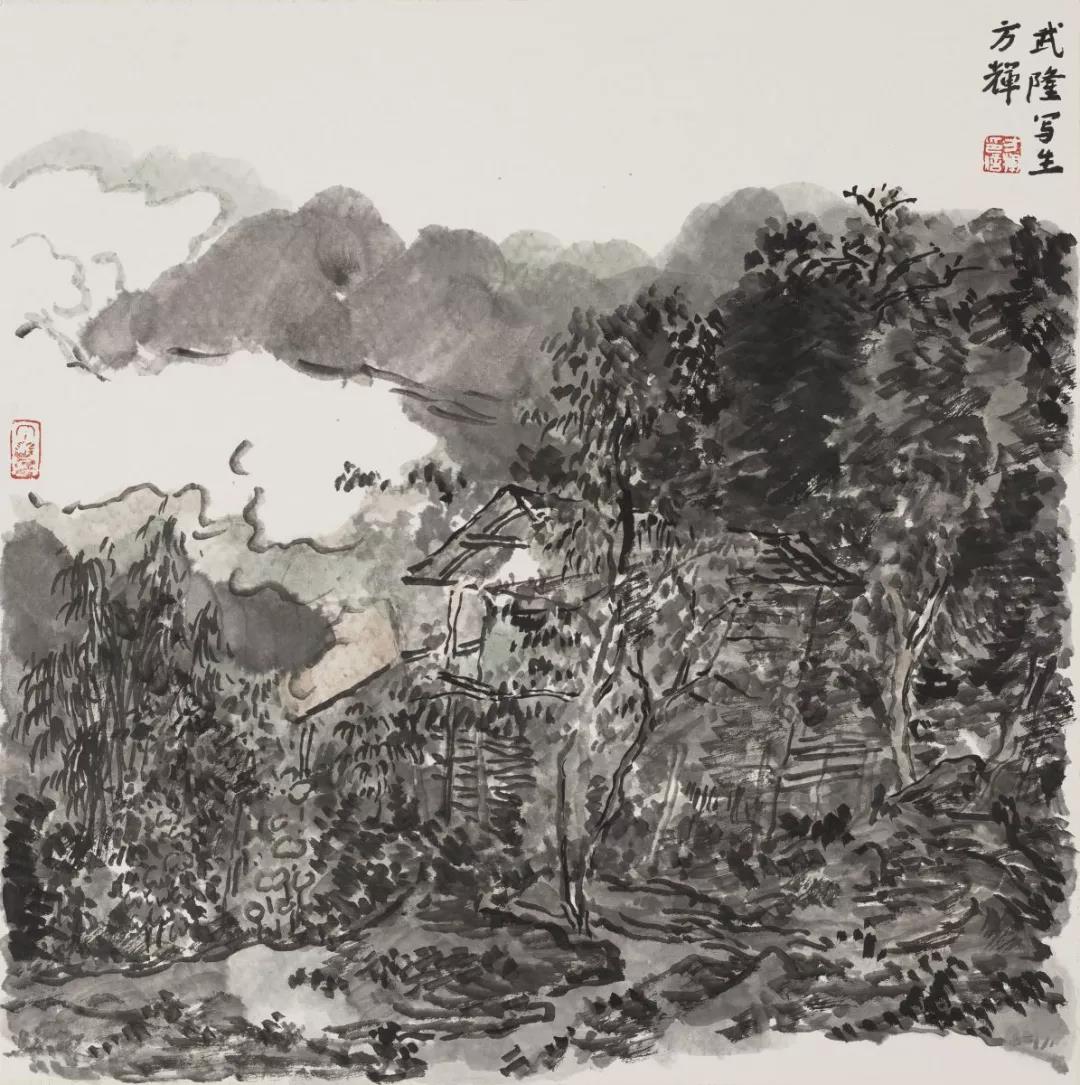

△ 巴蜀纪游写生系列 40x40cm 2018年

民国那个时代,他赶上了,所以说这种文化勃兴,各种方面的哲学、科学、美学、文学等等在那时都取得了一个很大的成果。那么这个成果是代表了西方文化对中国的影响,中国绘画自身在发展过程中出现了问题,需要通过外界文化的印证和参照来发现自身的问题,这是西方文化的意义,但并不能说用西方文化把我们自己的文化改造成另一种文化。黄宾虹用一生的努力就是要论证中国画存在的合理性和现代性,事实上,是他挽救了中国画。

黄宾虹把古人说的气韵不可说,这种玄而又玄的东西,转化到了一个具体的可以说的东西,这也是他的贡献。黄宾虹先生做到了能够阐释在画面当中如何去做到那些古人的高的境界,他还告诉你它的意义,这更是对世界人民的贡献。因为他已经发现了西方工商业文明、科技给人类带来的戕害,他已经看到了,而且他希望在下一个文明出现之前,中国文化对世界的和谐文化要有自己的贡献。黄宾虹深知,过去的农业文明已经不可能再来了,已经是一个过去的产物,但他为什么还在研究传统文化的古文化?他认为,这个古文化为什么能够保障四大文明古国之一的中国一直持续葆有生命力,它有一个内在的这种逻辑支撑,而这个恰恰是西方的科技文明所缺少的。黄宾虹先生曾读过西方的一位大哲学家怀德海的著作,他也是罗素的老师,他是对爱因斯坦“相对论”能够解释的人。他就提出了20世纪的一个用美术教育来启发一切科学,而且世界是一个整体和谐的组成,不是对一个具体物象的研究,而是研究它们之间的一种关联。那么黄宾虹读过他的书,所以从这些信息就是说明黄宾虹先生是了不起的。作为一个艺术家,应该是一个有科学精神的,有普世价值的,懂方方面面的这种艺术家,而不是仅仅一个把玩的人。所以,形而上学的精神也好,给人类社会有种责任也好,黄宾虹始终没有丢掉这个东西,所以这一点也和当代艺术的出发点不同。

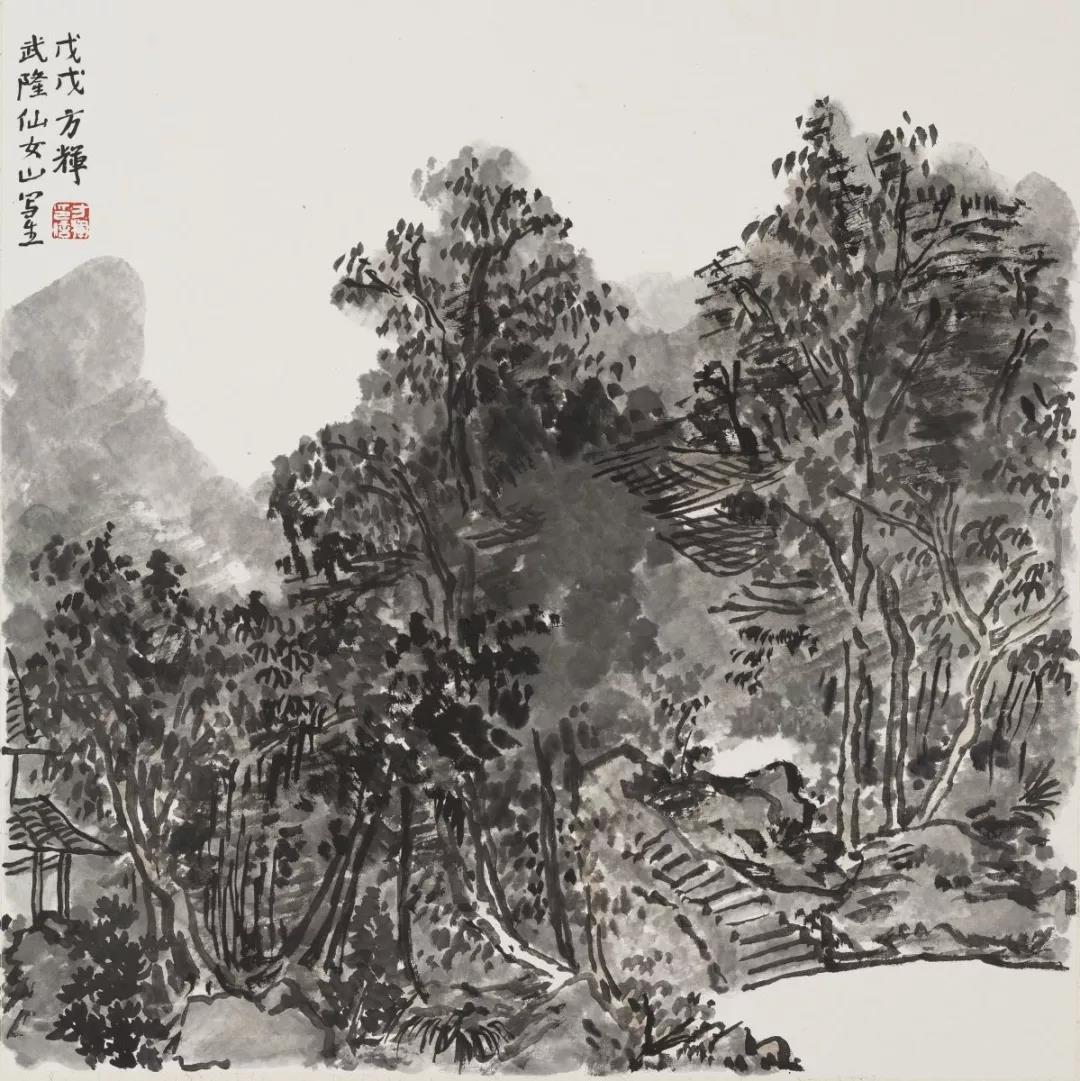

△ 巴蜀纪游写生系列 40x40cm 2018年

艺盘:清代石涛曾提出“笔墨当随时代”,结合这一观点和您的理论研究,您觉得当代画家艺术家们应该怎样在自己的创作中继承传统和顺应时代呢?

方辉:实际上,就是要体现一种时代审美,审美总是属于时代的,语言技法也是跟随时代发展的,那么笔墨当随时代,主要是说你笔墨的审美和语言方式要发展。作为画家的主体一定要进入当代语境和当代的审美环境。当代社会生活体验是基础,石涛说的这个笔墨是笼统的对绘画语言的一个综合性表述。任何画种中语言的这种表现力,要通过现代审美体验,感知到你的这种艺术的生命力,你不能旧瓶装新酒,更不能把古人的一些东西照搬到今天来。

我们认为真正好的画家一定是有自我创造,自我理解的一个阐述。自己的艺术不管对不对,一定要有个人的真诚的深入的探讨,去表现它,去画你自己想画的画。谈这些也并不是说画画就要跟着时代跑,古人还有句话叫“画古不画今”,什么意思?并不是新时代的东西都好,要表达深厚的文化情感,不要太肤浅,追表面流行的东西。

中西文化总体上来讲,中国文化是向内心走的,西方文化是往外走的,是两个方向。那么往外走,就会建立一种物质文明下的一种艺术状态。那么向内心走的,就走向一种精神内省所创造的一种艺术状态。一个中国画家,如果过于功利,过于浮躁,或者过于表面化,那么他肯定也不是一个好的画家。当你内心走进去的时候,体验进去的时候,他的艺术肯定会感人的,肯定是有创造力的。我觉得这个工作在中国文人那里做得非常好,实际上,这是我们要继承一种东西,一种内省的东西,往内心走的境界。艺术家自古以来,洁身自好就是第一要义。要不的话,中国就没有所谓的文明存在下去。

△ 巴蜀纪游写生系列 23x65cm 2018年

艺盘:我们想请您谈一谈李可染先生的“一手伸向传统,一手伸向生活”。

方辉:李可染先生的“一手伸向传统,一手伸向生活”是一个时代命题,是在1950年以后“中国画改造”的历史背景下提出的,当时要求的审美是风景化的山水,表现生活是重于传统学习的。山水画被要求摆脱它之前的一种样式——“书斋山水”,就是在那个特定的历史时期强调为工农兵服务的时候,李可染先生主动来表现大好河山,也就是对传统山水来进行“风景式”的改造,他的观念是“为山河立传”。李可染先生把董其昌的“读万卷书,行万里路”转换为“一手伸向传统,一手伸向生活”,实际上是那个历史情境下的一种更直白的表述,他坚守的传统和生活两条路子的这个理念在文化脉络上没有断,实际上也是对他老师齐白石和黄宾虹艺术精神的继承和发扬。

如何处理好“生活”和“传统”的关系?齐白石和黄宾虹都有重要贡献,齐白石是坚持“以形写神”的,他有句话叫做:“从不似处求似,乃得其神”,就是说,我们如果过于重视描摹物象的话,或者模仿别人面貌的话,那么,你的艺术就还停留在美术的初级阶段。真正的美是一种创造,是一种发现。无论表达它的神韵也好,表达它的精神也好,实际上是提炼它的特征,表现它的精神,艺术不能是照抄。表达对“生活”的体验和态度,就是把你作为画家个人的这种精神气质表现出来了,中国画笔墨的背后实际上是一个人的全部。我们认为,文化先行于笔墨,那么个人的东方文化属性应该是笔墨的精神。黄宾虹认为“江山如画“正是说明了江山不如画,画是创造的结果,又融汇了个人人格在里面,还包括了个人的观察和发现,这些我觉得都是艺术的内容。

实际上,中国人强调气韵生动,强调时代面貌,其实都在于你个人生活对大自然,对外界物象的观察入微,而不应该停留在从范本到范本,更不能说是去重复一些别人的创作,我觉得这个与艺术无关,因为每个人的经历是不同的。

△ 巴蜀纪游写生系列 23x65cm 2018年

艺盘:2018年是中国改革开放40周年,中国美术在40年的发展历程中也到了一个值得深入总结的时间点。您在观察、研究中国美术这40年之中有哪些感想?40年间,哪些代表性的人物、事件、著作、思潮,对您的艺术工作产生过重大影响?

方辉:其实,刚才咱们就谈论到了这些问题中的一部分。实际上,中国从1949年到今天的70年当中,恰恰是分了前后两个阶段,在1978年之前,基本上就是为工农兵服务的艺术,它是一种表现,一种功能性的东西,实际上也包括了人们曾经倡导取消中国画。通过一个历史阶段的沉寂以后到了1978年改革开放的时候,中国实现了两个飞跃,一个就是传统民族文化重新回到大家的研究视野当中。再就是对西方重新国门的打开,用开放的心态来接受西方现代艺术。这和民国时期就比较接近了,那么西方的现代艺术,引发的就是人的个性的解放,人的个人的自由,但这时,中国传统文化的根基已经没有那么坚实了。

我的老师们这一辈,基本上经历了“85”新潮美术的历史时期,喜欢读西方的哲学、诗歌,包括西方现代艺术的各种流派,呼唤学习西方对中国画的改造,就是在这个时代。这个时代艺术就是要“创新”的艺术,反叛的艺术。我就是在这个环境下成长,然后在90年代上大学,老师们讲到最多的就是“创新”。2000年,我本科毕业一直到读硕读博,实际上我也从事过一段时间的创新,后来发现玩一玩还行,我觉得还有一些更让我喜欢的东西:传统的文化笔墨的魅力。那段时间我就迷恋上了老庄儒墨,山水书法,传统美术理论,我觉得这种魅力很大,能够解开很多困惑,中国文化当中“自然”的理念是一个核心,艺术的本身就接近于这种自然的状态。中国古人的一种艺术当它达到了一个相当高的高度的时候它就曲高和寡。正因为这种高度相当高,所以,中国画在向西方和当代推广的过程就比较难,大家不接受也是正常的。哪怕往前推进一小步都很难,因为它确实是非常了不起的。发展的过于成熟,但是这个就需要给当代人和西方人来传播,告诉人们,儒家和道家的精神在哪里?如果把这种关爱的东西或者道的东西,传递到大家的生活当中,它对人们生活中熏陶也好,关怀也好,这种东西一旦大家能够理解的话,那么了解的宋元绘画的精神就不难了。所以,其实最终还是一种对自身文化的一种研究和尊重。

△ 巴蜀纪游写生系列 23x65cm 2018年

龙瑞先生包括王镛先生,在这个时代也是有巨大贡献的人,他们从90年代至今坚持本土化出新,我的山水实际上也是在2009年去北京之后,沿着他们开创的这个传统探索前行。他们也是对“85”新潮美术的一个经历与反思,虽然他们也参与过批评传统,但是,他从早期的极端的这种批判传统进入到传统文脉当中了。龙瑞先生提出的“贴近文脉,正本清源”就是主题,这个和新文化运动,和黄宾虹先生的那个时代,很相似,这是又一次中西文化的讨论和反思。那么龙瑞先生他继承黄宾虹,恰恰是带有这种历史的一种循环性,或者可以说是一种新的起点。

所以说,我作为我们这一代艺术家,就会有一个非常好的历史契机。就是这些先生们为我们做了一个非常好的历史积淀,无论黄宾虹先生,李可染先生,龙瑞先生,王镛先生或者姜宝林先生等等,他们让我们这一批70后出生的人,可以在这个基础上把笔墨表现往深处去挖掘和拓展。所以,我们应该集中精力先把这个工作做好,而不应该浮躁的停留在表面,它不是简简单单的否定。像西方文明下产生一个冲突,我就是要冲破它,包括民主是什么,中国的道也是一种民主精神,这种道是什么呢?尊重每个人的自由发展,所以说黄宾虹先生坚持了老庄的这种精神理念在现代的一种意义,重新确定了它的价值,对我们这一批艺术家影响非常大。实际上,我认为它还是一种科学的精神理念下的对中国哲学的一种研究。时代主题不一样了,切入点也不一样,那么研究出来的成果就不一样,那么体现在艺术指导上它也不一样。老庄思想内核,现在有学者研究,它不仅仅是先秦诸子的一家,它甚至更早,可以追溯到殷商文化,老子可能是殷商的后裔,他的学说又影响到诸子百家,所以,我们要以一个更大的文化史观来看待。

△ 巴蜀纪游写生系列 23x65cm 2018年

山东影响我比较大的老师是胡应康和张志民两位先生,他们有思想有境界,不同于一般的山水画家,硕士导师张志民先生是陆俨少的学生,从他那里我学了许多陆老用笔用墨的方法,张老师能把浙派笔墨带到山东并融汇齐鲁文化真是了不起,堪称一代大家。北京就是龙瑞先生,有格局有认识,人也是极有胸怀的前辈,他是李可染先生的研究生,长期接触李可染、何海霞、叶浅予、张仃、陆俨少、周思聪、李苦禅等一大批画家,2012年—2014年我工作于中国国家画院,和许多先生的接触中,我学了很多知识,也增加了见闻,扩大了胸怀,绘画也得到了很大的提升,这是要对许多老师感谢的。

艺盘:山水画作为传统中国画的特定画科,您认为它在未来能为整个画坛、为社会做出什么?

方辉:首先,它的功能不是去宣传,它不是普及大众的一种广告宣传画,也不是描摹物象的一种工具,确切地说,它是一种极高的一种文化体验,对它的体验和学习,需要人们认真研究,因为它是世界的瑰宝。中国绘画的山水画,源自于语言文字,你研究绘画,必需研究书法,研究书法必须得识读汉字,研究识读汉字,你就自然地进入到中国文化的根脉了,所以说,只要是大家都喜欢中国画,那么,中国文化就会一直会有力量往前走,而且会不断地吸纳其他的一些优秀文化。所以正因为它好像没有什么作用,但它体现了巨大的作用。越是有具体作用的东西,确实又会变小了。所以我觉得山水画不是风景画,它正体现了中国人的一种精神理念,对自然规律的尊重。它是仁智的象征,而且是一种永恒的自然精神,尊重大自然和人类的和谐,而不是去破坏它占有它,老子说人类应该“辅万物之自然而不敢为”。我觉得这个理解,应该是全地球的人都应该关注的。

△ 巴蜀纪游写生系列 23x65cm 2018年

艺盘:未来的个人艺术之路,您有怎样的展望和期待?有哪些能与我们分享的工作、创作、活动计划?

方辉:2018年对我来讲是重要的一年,因为在这一年当中,我的艺术语言有了很大的进步。最典型的就是我在书法上的探索有了体会,对草体隶书的研习,把书法中的结体和笔法,转移到我的山水画的构成形式中、山水画的章法布局、以及审美趣味上逐渐有了个人和时代的意味,这个转移的营养就是来自于对碑学的研究。对金石学的研究是黄宾虹先生的路子,我和他自然有取法的不同,就像吴昌硕取法石鼓文,黄宾虹取法钟鼎文,齐白石取法秦权一样要找到自己的造型语言。秦权那个纵横交错的东西,开合的东西,就极具现代感、极具张力,齐白石的印章书法借秦权创造了他自己的面貌。我们带着个体的用笔方式,再去临摹其它的那些画风,就不可能重复别人,齐白石即便临摹吴昌硕,到最后也是自己的味道。

△ 巴蜀纪游写生系列 23x65cm 2018年

那么我也在找寻我自己的一种造型语言,我比较喜欢汉魏之际的砖瓦陶文,就是民间书体隶书的草写法,包括曹操宗族墓出土的一批行书砖文,它带有很强的现代性,它同时又是魏晋时期一种更普遍的书写方式,但古人没有机会见到这些“高古”的东西。楷书我比较喜欢郑文公碑,朴拙自然端庄峻险,非常符合我的个性。我觉得画家的考据能力很重要,注重发现,有了这种东西,再把有个性的用笔方式和结体方式用于山水画当中,线条就很有个性,构图也不一样了。那么在过去的一年中,我觉得画面在视觉上产生了一种韵味。这种韵味呢,包含了个人的气质,我觉得是一种现代理念的推进,也带有一种自然的精神,现代人的一种审美趣味。但是探索还不够完善,不够成熟,在用笔用墨用色上,包括整个的构图方式上我觉得还是没有达到理想状态,所以,我觉得还是要通过写生来深化,而不是急着去参加活动,也不是急着把它的成果呈现出来,算是重新印证了书法对绘画的意义吧!书法不是题一个款,它是在培养中国人的一种思维和造型语言。前两天听陈传席先生讲座,他说到素描教学,徐悲鸿倡导了一辈子的用素描教学来改造中国画,但他最喜欢的画家齐白石、黄宾虹,陈师曾,还有傅抱石,他们都不会画素描。所以呢,中国绘画的造型语言,我觉得还是应该来自于书法、篆刻还有一些线描的那种造型。我在柬埔寨看到,一些线描的壁画还有浮雕,它非常的敏感,非常的灵活,充满艺术天真的趣味,我觉得比写实素描高级多了。

△ 巴蜀纪游写生系列 23x65cm 2018年

我有一个朋友叫唐书安,他写过一篇文章,叫《只有中国书法能够挽救中国画》。我觉得是一篇好文章,我觉得艺术的探索要有自己的见解,要坚持以自己的方式去走,不能随众,孙过庭的《书谱》中有一句话,叫”古不乖时,今不同弊“。古不乖时呢?就是我们求古意,而是看到了时代的精神、审美,而今不同弊呢?就是我们在关注今天的生活的时候,不跟风,也不去追随那些浮躁的艺术潮流,而要有自己的坚持,自己的独立见解。我们就用这句话“古不乖时,今不同弊”作为我们今天谈话的一个结尾吧!