白蕉(1907—1969),上海金山张堰人,本姓何,名馥,字远香,号旭如,后改白蕉,字献子;由于金山张堰旧属松江府,而松江古称云间,故又有云间白蕉、云间居士、云间下士之号。此外别署很多,较常见的有复生、复翁等。至于“白蕉”之名,奚吉平、蒋炳昌撰文表示从白蕉夫人金学仪处得知,在白蕉就读上海法政学院(奚、蒋文章称“上海政法大学”)期间,有位与白蕉相恋的女同学曾送给前者“一朵白色美人蕉花朵,它似空中飞舞的白蝶,他(白蕉)突然灵机一动,从此废姓名,改称‘白蕉’。这年二十虚岁,并埋头写白话诗,用‘白蕉’作诗集的名称”。

白蕉先生

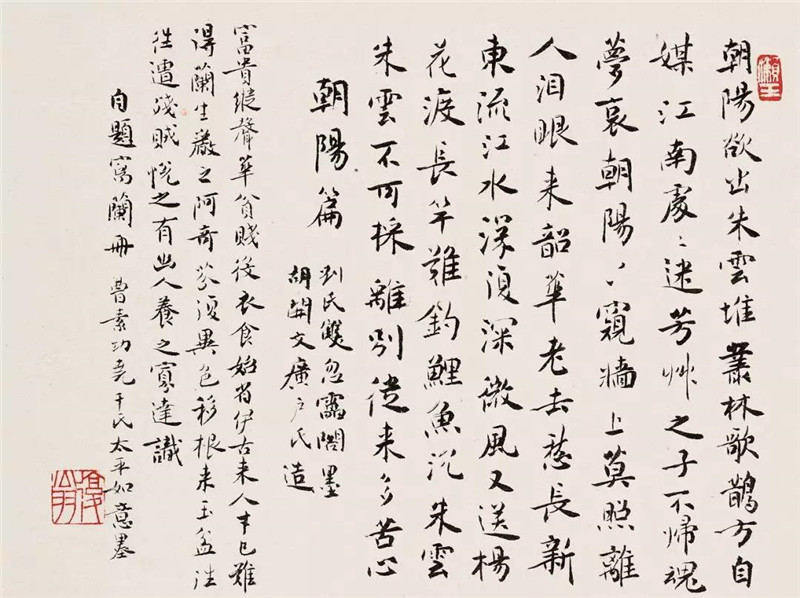

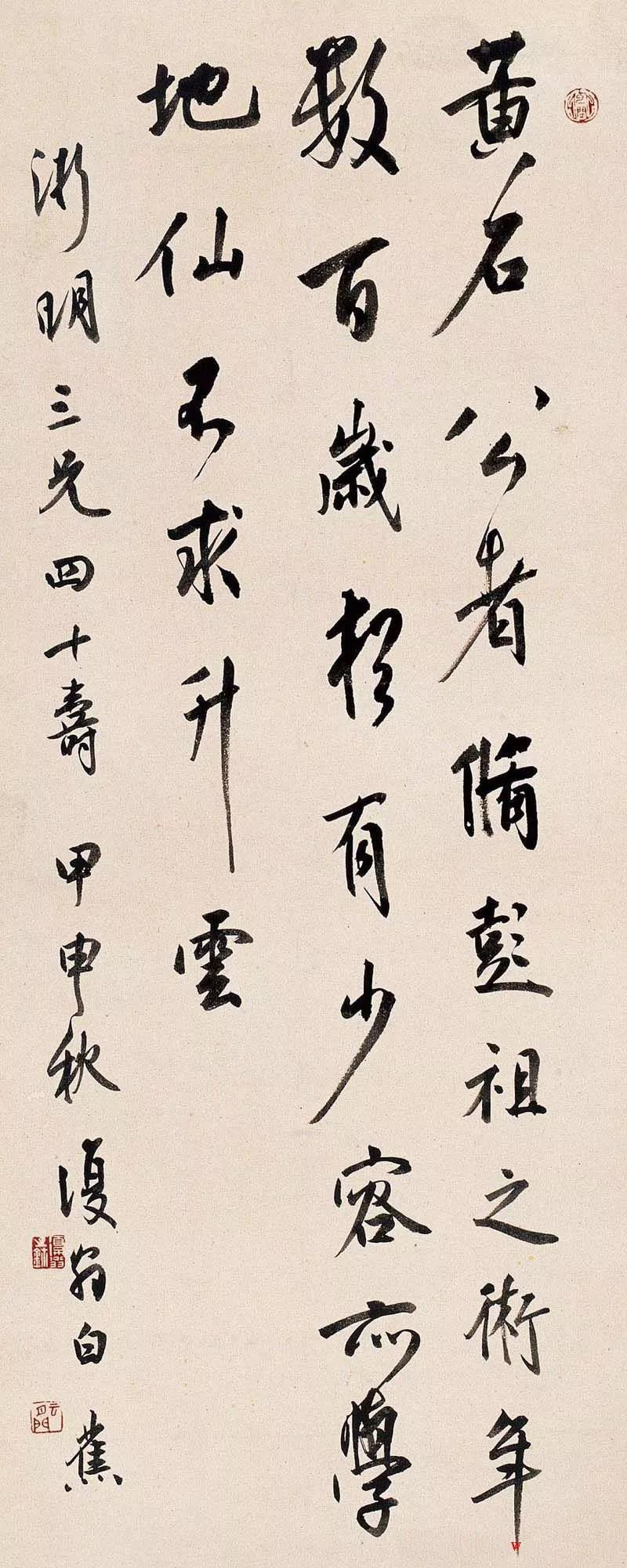

白蕉的书法造诣之高大概是没有疑义的。1938年,白蕉与邓散木、唐云、若瓢、马公愚及来楚生等书画家举办了为抗战募捐的“杯水书画展”,有报纸即评论说白蕉的书法“于二王功力最深,当代一人”,自此蜚声海上,影响日见漫延。作为漫延的结果,近年来全国的书法界兴起了“白蕉热”。试举一例:2006年,上海书画出版社出版了十本一套的《海派代表书法家系列作品集》,白蕉、吴昌硕、沈曾植、沈尹默、潘伯鹰、王蘧常、弘一、来楚生、谢稚柳、陆俨少人各一本,每本都有独立的书号和定价,读者可以按照定价购买其中的一本或几本,然而白蕉除外,要买白蕉那本的就必须买整套的,私下购求,则白蕉一本的价格只比十本一套的价格略低一点,可见白蕉书法是很拿人的。

白蕉楷书作品

一般以为,白蕉之所以高妙,是因为他高超地接续了二王正脉,上引报纸评论就表明了这一点。又,1980年,沙孟海《白蕉题兰杂稿卷跋》说:“白蕉先生《题兰杂稿》长卷,行草相间,寝馈山阴,深见功夫。造次颠沛,驰不失范。三百年来能为此者,寥寥数人。”与报纸“于二王功力最深,当代一人”的评论相比,沙跋“三百年来”的视野有所扩展,而“寥寥数人”则略显含糊:所谓“三百年来”相当于清代以来,清代以来哪几位书家与白蕉并为“寥寥数人”?

白蕉书法作品

在笔者看来,白蕉在超越常人的高度上接续二王正脉固属事实,但结论性地指出这一点对于认识白蕉的价值来说是不够的,换句话说,具体分析白蕉对二王书法精神的体认及对历代企图接续二王者得失的扬弃是必要的。在具体分析前需要说明的一点是,“二王”是一个笼统的概念,其实二王的审美特征是有差异的,概而言之,王羲之以古典为主而不失浪漫,王献之以浪漫为主而不失古典;此外,二王在“二王”概念中所占比重不同,不难发现,大王比重较大,小王比重较小。忽视这一点,不会真正地了解白蕉。

白蕉书法作品

东晋以后,对二王的继承构成了书法史的一条重要线索。大致地说,追摹大王者多,追摹小王者少,得二王皮毛者多,得二王精髓者少。南朝多尚小王,重天然而少工夫,岂知如果不是工夫纯熟,小王的天然也就不那么可贵了。唐代以大王为宗,取向趋于多元,但代表唐代行草最高水平的当属颜真卿、张旭、怀素三人,而他们都不能算作接续大王的书家,这可以反衬出唐代以大王为宗者的薄弱。其后得二王法者以米芾、赵孟頫为最,但前者炫技,未免“好奇之病”,后者则简而化之,“喜避难”。正是在这样的历史背景中,白蕉的价值才得以凸现。

首先,白蕉兼顾了二王。其笔法字法得于王羲之者多,而其精神气质则得于王献之者多,两相融冶,达成了工夫与天然的平衡、古典与浪漫的平衡。在实践方面,白蕉“爱书正与此身仇,半夜三更写未休”(白蕉诗句),可见其用功之勤。白蕉尝言:“心中模模糊糊,笔下清清楚楚。”又言:“未饮如饮,已饮如醒,宇宙洪荒,一日三省。”这样的言论表明白蕉对感性与理性关系的精准拿捏,相信这应当是白蕉达成工夫与天然平衡、古典与浪漫平衡的心理基础。

白蕉书法作品

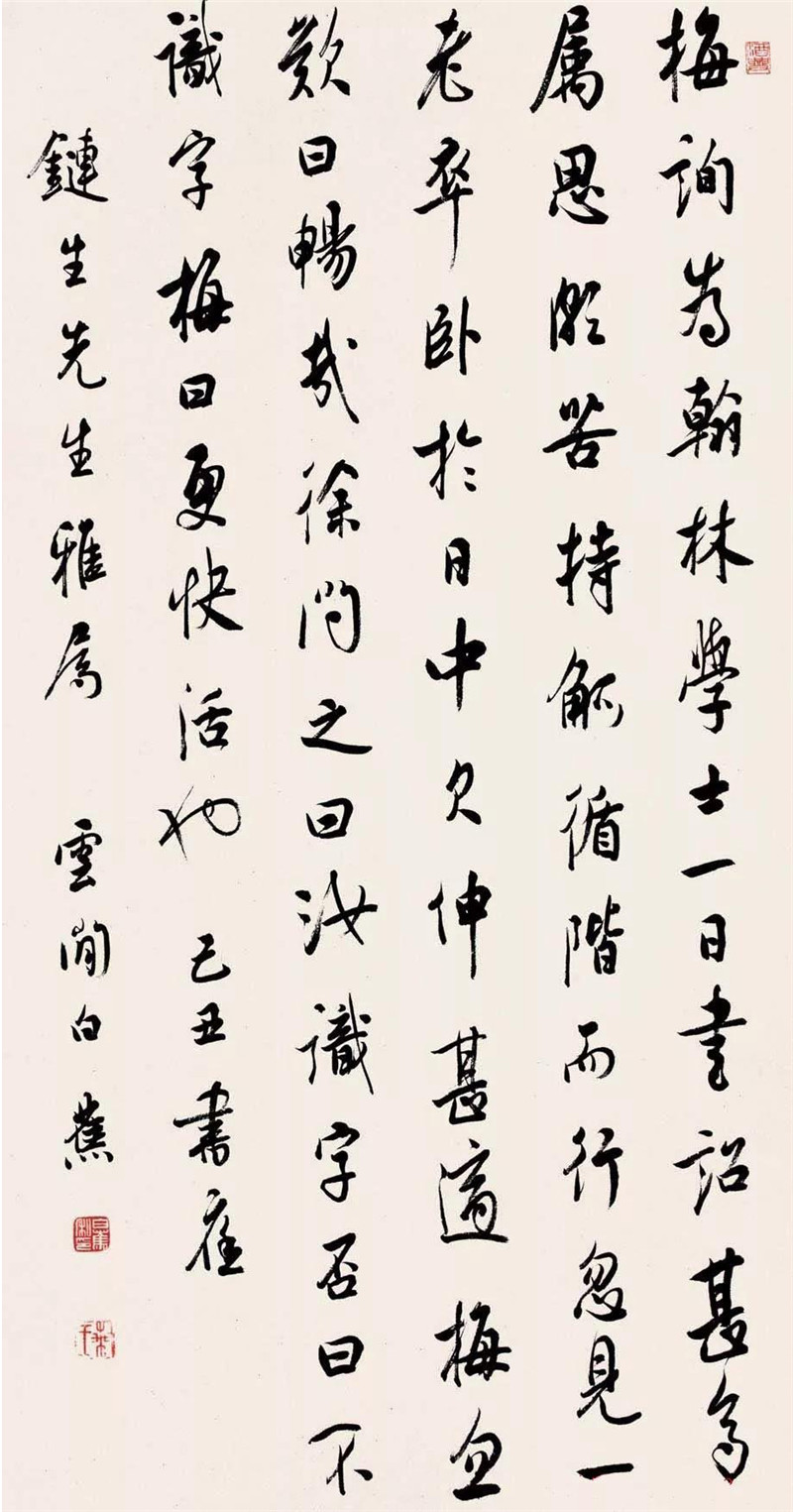

其次,白蕉兼顾了深邃与淡雅。二王的书写技术是复杂的,同时,书写态度又是自然的,它们共同造就了既深邃又淡雅的品格。学习二王者或习焉不察,或察而不能。上文提及米芾的炫技和赵孟頫的简化就是学习二王有不俗成就者中的两极,炫技的本质是偏颇,简化的本质是矮化,都是对二王的背离。白蕉说:“稳非俗,险非怪,老非枯,润非肥,审得此意,决非凡手。”又说:“笔有缓急,墨有润燥。缓则蓄,急成势;润取妍,燥见险。得笔得墨,而精神令出。”此二语虽然不是专门针对二王所发,但可以据此推知白蕉对二王的认识是恰当的而不是偏颇的,是深刻的而不是矮化的。有了这样具有哲学高度的审美认知,白蕉对深邃与淡雅的调停也就不难理解了。

再次,白蕉兼顾了继承与创新。继承与创新是书法艺术的永恒主题,二王统绪也不例外。继承不意味着亦步亦趋,因为那只不过是僵化罢了;创新不意味着唯我独尊,因为那极有可能导致离奇。由于二王简直就是无从逾越的高峰,所以历史上学习二王者多以继承为目的,其中的末流则走向了僵化(宋代甚至出现了“院体”);而以创新为目的者为数不多,从结果看,所谓“创新者”,或自知地以不似为新,或不自知地以不能为能,鲜见真能创新者。白蕉继承的工夫有目共睹,他的创新表现在哪里呢?笔者以为,在以唐楷为骨架成份和以碑帖融合为观念背景等方面是独到的。唐楷是书法艺术的某种古典性质的巅峰,以唐楷为骨架成份的二王暗含着与本来的二王不同的美;碑帖融合是书法艺术发展的一条理想之路,以碑帖融合为观念背景的二王蕴育着与本来的二王不同的美。“据说白蕉早年临欧阳询的《九成宫醴泉铭》,对着阳光可与拓本重合”,深厚的唐楷功底令白蕉在其行草的左冲右突中分毫不失恰当之位置。此外,白蕉有着通审的碑帖观念,他说:“碑与帖,如鸟之两翼,车之两轮。”又,“碑沉着,端厚而重点画;帖稳秀,清洁而重使转。碑宏肆,帖潇散;宏肆务去粗犷,潇散务去侧媚。书法宏肆而潇散,乃见神采。”以碑帖融合为观念背景使白蕉在二王固有的审美特质上有所发展。白蕉对继承与创新的关系有着清晰的认识,他说:“学书始欲像,终欲不像;始欲无我,终欲有我。”又说:“天地之大,容我伸手放脚。”可知他是以继承为基础、以创新为宗旨的。

白蕉书法作品

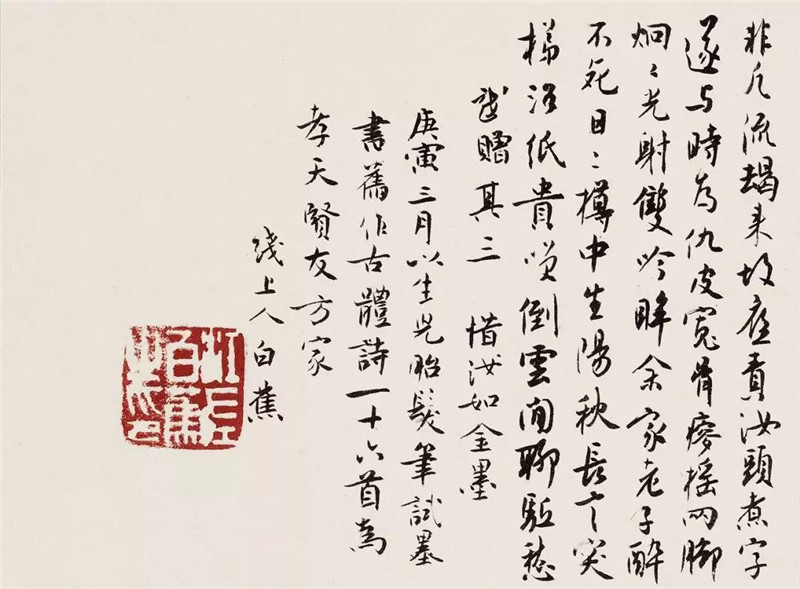

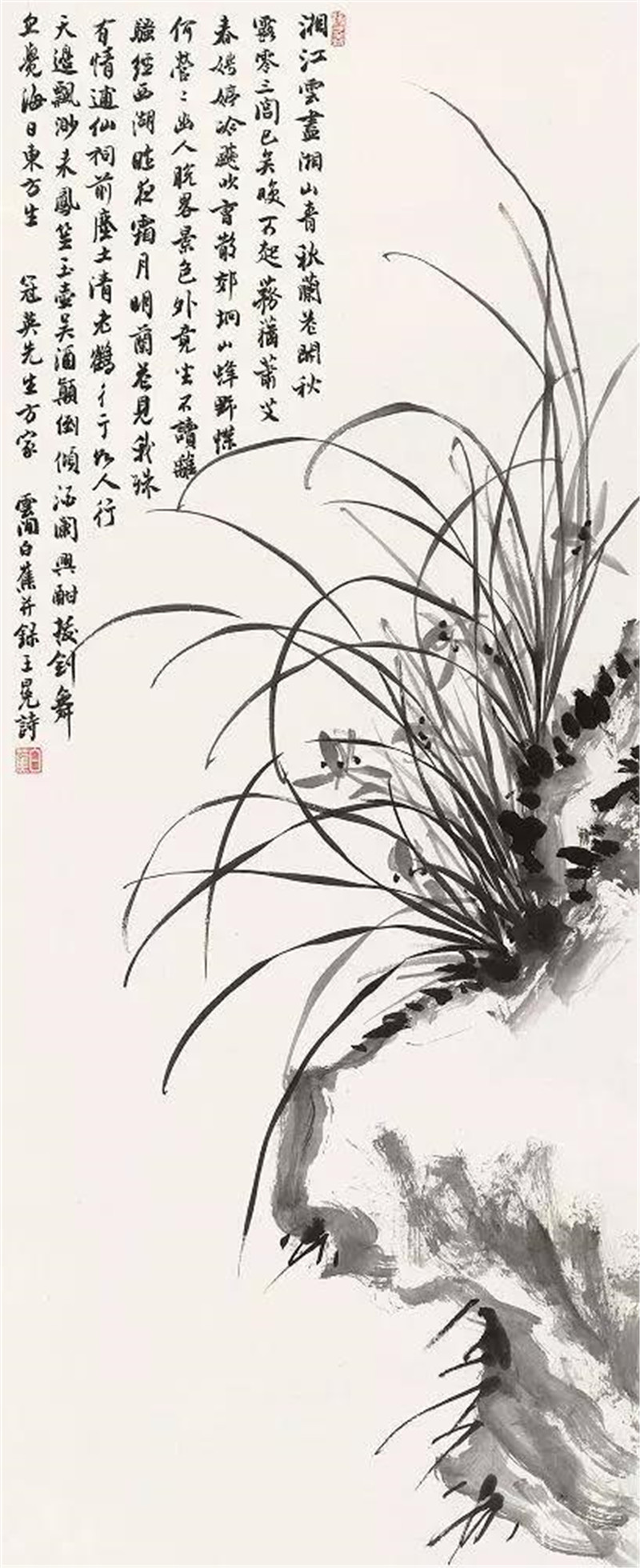

不只是书法家,白蕉还是诗人和画家。诗有形象而侧重于情感,画有情感而侧重于形象,理想的书法是情感与形象均衡的融汇。应当承认,白蕉的书法正是情感与形象均衡融汇的样板。白蕉白话诗集《白蕉》于1929年由上海励群书店出版,收录《白蕉》、《使梦也睡去》、《这是一张白纸》等47首诗作,自序说:“在这书里,大都是爱的悲愁和欣喜的歌咏,在将失去的情绪中的仅有的捉获。它来得太快,去得也太快。所以我常常想把它暂时关在脑的笼子里,可是它逃走了,飞去了,这不是太可惜么?我简直再没有法子找它回来。经验有时能使你快乐,但也常常带来了更多更深的痛苦。接受那个,一种力在说,我漫应着,这又因为这一种力而走向前去了。”白蕉后来多写古体诗,他在一首表达抗日决心的诗中说:“今日此天地,何人起霸图。干戈争短隙,零落笑封胡。昔下阳朱泪,空期楚暮乌。我言初已尽,不肯便为奴。”新旧诗作中深切沉郁的情感都是不言而喻的。关于绘画,白蕉以画兰为主,时人誉为“兰王”,并将白蕉兰、石伽竹、野侯梅合称“海上三绝”。白蕉《题兰》云:“三更更尽无寐客,可怜清芬造象人。”孤傲的兰花是君子的象征,白蕉笔下的兰花正是具备超拔人格的白蕉的象征。

白蕉 兰

刘熙载《书概》以“高韵深情”和“坚质浩气”为书家的必要条件,白蕉具备这样的条件。反观当代学习白蕉书法的人,他们大多受制于“被注意”的冲动,选择白蕉是察言观色的结果,这就走向了高韵深情和坚质浩气的反面。不仅要被注意,而且要赶快被注意,成功学的魔力牵引着臣服的心灵,他们激动地跳窜着,急切地排除了影响效率的诚实和尊重,毫不客气地把白蕉书法当作改头换面的道具——让人不由得想起沐猴而冠的情景。其实,这是书法界普遍存在的情况,不独学习白蕉书法者为然。冷静地看,所谓“白蕉热”是可疑的,它只不过是当代书法猴戏中的一个桥段而已。