古之圣王,欲传其道于后世,常将重要的典章制度、法律、文献镂之金石,宜子孙永保。战国以后,「金」——青铜器渐渐式微,石刻方兴未艾,在宣扬政教思想、孝悌传统和佛教精神方面发挥重要作用。无他,因石料易得,石质牢不可摧,能显出神圣庄严之气象也。唐代有诗《边城》,其书“自指燕山最高石,不知谁为勒殊功”,东汉窦宪破北匈奴,登燕然山,为纪念这个辉煌的胜利,随军担任中护军的文学家、《汉书》作者班固奉命将这次战役写成铭文,刻在燕然山的石头上。这也就充分揭示了碑刻记功、记事的作用。

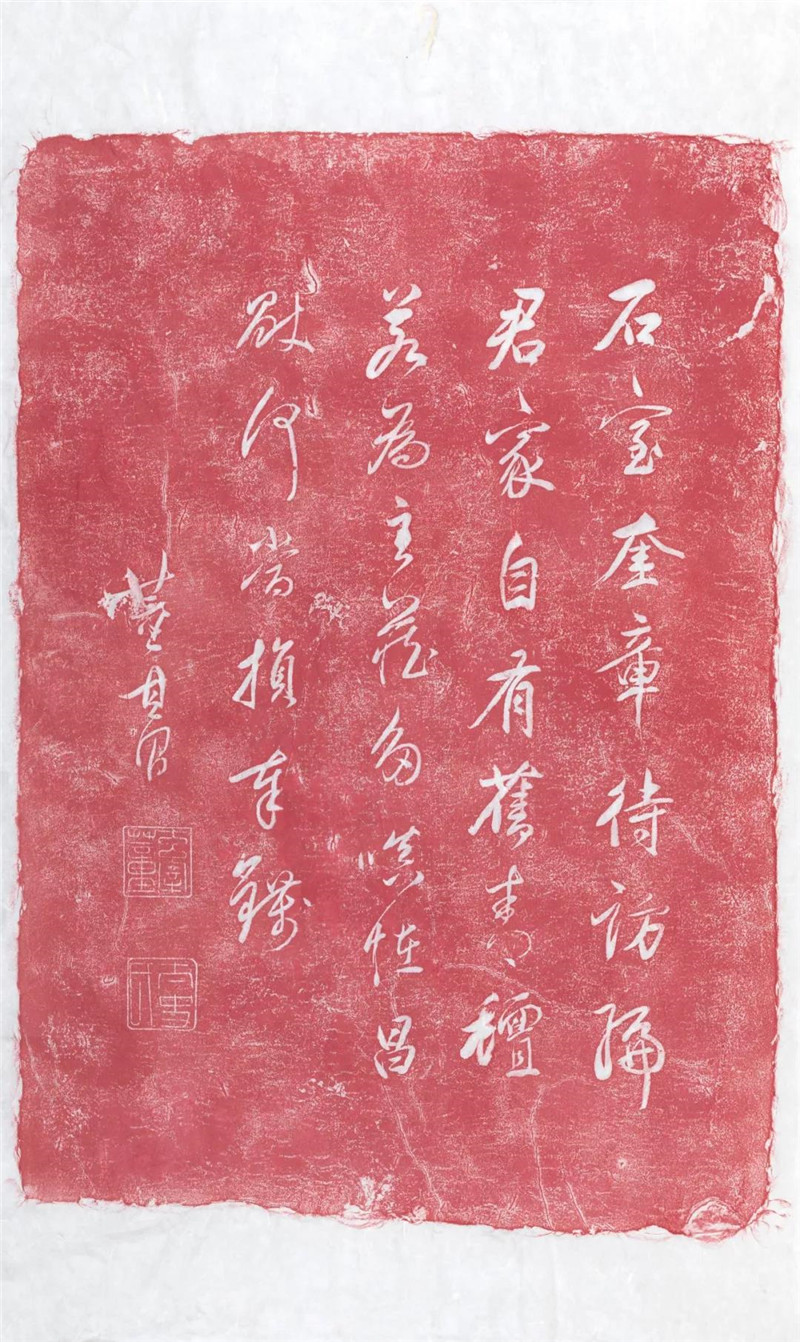

柳公权 蒙诏帖 46x70cm 徐家园碑刻艺术博物馆藏作品

碑刻之于石或木上,立于某地,或镶于某壁,尤其是那些墓铭,往往立之于荒野中,这种承载文字和图画的媒介在空间中占地较大,高度从一米到十几米不等,除了碑林之外几乎没有其它途径对碑刻的实体进行集中和收藏,为了方便研究,拓片成为普遍采用的最接近原物的再现碑刻的方式。据有关资料记载,拓术发明于东汉。蔡邕善书法,刻经书于辟雍学府外,以供大家观摩学习。因前来观摩学习的人多,且辗转反复多有不便,拓术也就产生了。在《隋书.经籍志》中说,“后汉镌刻七经于石碑(即熹平石经),皆蔡邕所书……共相承传拓之本,犹在秘府。”可以说,拓片是世界上最古老的复印技术,也是记录中华民族文化的重要载体之一。

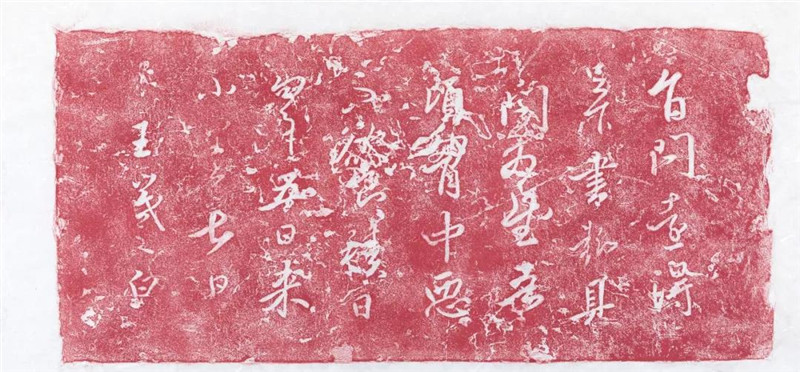

王士禛 诗一首 41x88cm 徐家园碑刻艺术博物馆藏作品

欧阳修喜欢搜集石刻拓本,因他地位高、朋友多,收集的拓本非常多。在展读拓本时,每有感慨,他就写上几笔题跋,还专门编了一本《集古录》。在书里他感慨道:“人们为什么那么喜欢留名呢?”文人希望借助石刻这种文献形式,让后人知道历史上曾经有某人到过此地。古代人之所以要题名、要题咏,除了标志自己的行踪,很多时候是看中石刻历史记忆的功能,希望后人借助石刻,记住自己,金石永年。

明代已有金石家,他们经常带着拓工寻碑。明代关中的赵崡就专门带着拓工去访碑,看到好碑,就让拓工去拓。金石家要求拓工拓十份,可以互相交换,这样一下子就流传开来。到了清代,很多地方比如上海、北京、苏州的古玩店都卖拓本。晚清有的拓工专门受金石家的委托,到处去拓碑,同样的内容一般拓多份,送去寄卖。好的拓本,多年以后还散发着墨的芳香。石刻本身是文物,拓本虽为纸本也是宝物。宋代拓本极为珍贵,明清拓本现在也很昂贵。

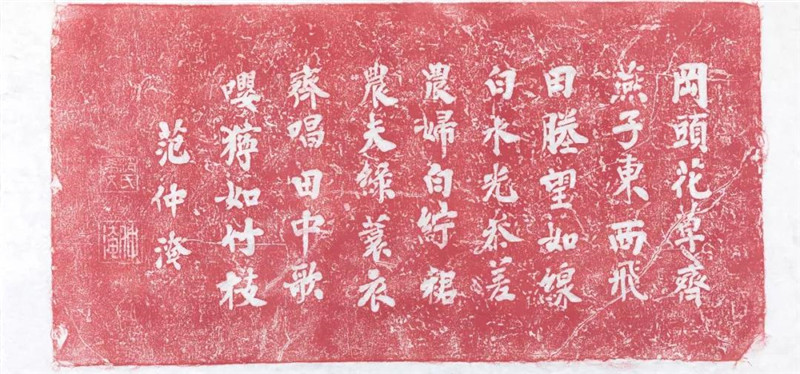

范仲淹 43x85cm 徐家园碑刻艺术博物馆藏作品

常言道“碑以书传”,古时的无论是墓碑、纪念碑,往往都与书写者的名气有着千丝万缕的关系。古代书法家都写过很多祭文,由于水、火、战乱等灾祸的毁坏,名家写的碑文流传下来的却屈指可数,那怕是断碣残碑都极为珍贵,如能得到蔡邕、颜真卿、柳公权、欧阳询、苏东坡、赵子昂等人写的碑文,无疑价值连城。2010年6月,国内的一次拍卖会上,北宋黄庭坚书法作品拍出4.368亿天价,创艺术品拍卖新纪录。这些书法之所以能幸存到今天,就是因为这些文字很多是刻在墓碑上埋入地下,被考古学家发现,才得以保留下来的,这就是今天我们看到的碑刻。古代书法家的作品,除少部分作为随葬品埋在地下外,大部分是刻在石碑上流传下来的。

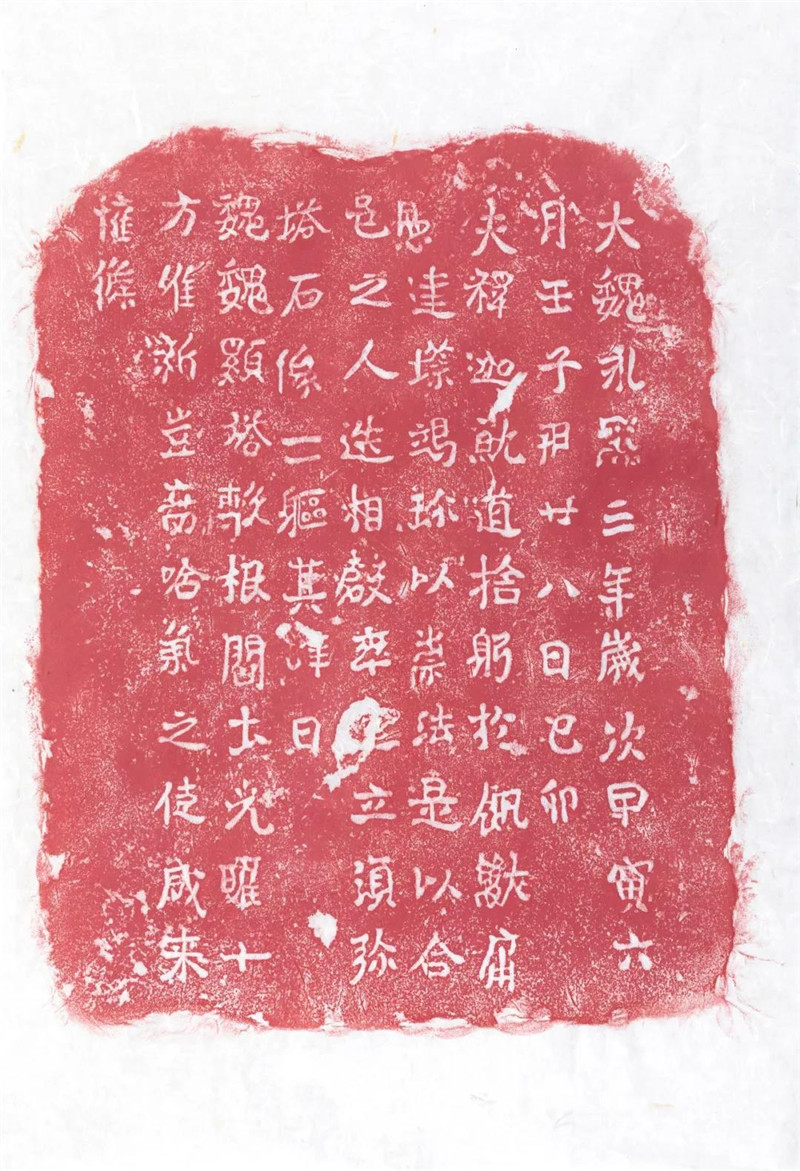

大魏碑 53x41cm

用墨把石刻和古器物上的文字及花纹拓在纸上的技术。是保存文物资料、提供临写楷模的重要方法。传拓技术,在中国已有 1000 多年的历史。许多已散失毁坏的碑刻,因有拓本传世,才能见到原碑刻的内容及风采,如汉西岳华山庙碑,在明嘉靖三十四年(1555AD)地震时被毁,传世拓本遂为珍品;唐柳公权书宋拓神策军碑,因原碑已佚,仅有一册拓本传世,就成为孤本。传拓可将石刻、古器物铭文和细微的花纹清晰地拓出来,以弥补照相技术的不足。碑帖传拓方法主要有擦墨拓、扑墨拓两大类,还有蜡墨拓、镶拓、响拓等。

擦墨拓法

主要工具是细毛毡卷成的擦子。擦子要卷紧缝密,手抓合适为宜,将毡卷下端切齐烙平,把湿纸铺在碑石上,用棕刷拂平并用力刷,使纸紧覆凹处,再用鬃制打刷有顺序地砸一遍,如石刻坚固,纸上需垫毛毡,用木锤涂敲,使笔道细微处清晰,切不可用木锤重击。待纸干后,用笔在拓板上蘸墨,用擦子把墨汁揉匀,并往纸上擦墨,勿浸透纸背,使碑文黑白分明,擦墨三遍即成。

扑墨拓法

传拓用的扑子用白布或绸缎包棉花和油纸做成,内衬布两层,一头绑扎成蒜头型,按所拓碑刻、器物的需要,可捆扎成大、中、小三种扑子。把扑包喷水潮润,用笔蘸墨汁刷在拓板上,用扑子揉匀,如用双扑子,可先在下面扑子上蘸墨,然后两扑子对拍把墨汁揉均,再往半干纸上扑墨,第一遍墨必须均匀,扑三四遍墨见黑而有光即可。传拓摩崖石刻等,因摩崖崖面粗糙,可用白布包谷糠、头发、砂粉、锯末等做成扑子,将双扑子蘸墨揉匀后再拓凸凹不平的摩崖刻字。陕西省西安碑林传拓工作者,用马尾鬃制成罗底,然后内衬毡子、旧毛料做成罗底扑子,只用单个罗底扑子和一块拓板,拓出的碑刻拓片效果也很好。

自东汉始,书法渐成为一门艺术,为便于欣赏和学习,时人便有了复制金石文字的需求,我国先民独创的传拓技术发挥了作用。宋太宗时,《淳化阁帖》的问世,更是带动了官私刻帖的兴盛,引发了文人收藏、记录、研究古物的风气,金石学作为一门学问由此兴起,其所依托的载体——拓片一时炙手可热。

宋代著名的文学大家欧阳修自号“六一居士”,其中的一个“一”便是指他收藏并引以为傲的“一千张拓片”;赵明诚、李清照也深陷这股热潮,他们“取上自三代,下迄五季,钟鼎、甗、鬲、盘、匜、尊、敦之款识,丰碑、大碣,……凡见于金石刻者二千卷,……是正讹谬,去取褒贬”,编为《金石录》;夫妇二人“市碑文、果实归,相对展玩咀嚼”及“得书画彝鼎,亦摩玩舒卷,指摘疵病”的书斋之乐,一直被后世传为佳话。

佛心 41x64cm

金石学大盛则是在清代,从乾嘉到同光年间,黄易、阮元、吴大澂等前赴后继。履荒榛,探窈壑,登危峰,伐颓垣,访碑拓碑,并出版一系列理论著作,共同迎来了传拓技艺及拓片收藏的鼎盛期。此风潮至民国时期尚有余波,胡适、郭沫若、齐白石、鲁迅先生等均热衷收藏拓片。随着时间的推移,各种珍贵拓本已难得一见。

拓片经单独保存或装订成书,或成为碑刻研究的对象,或成为书者研习的对象,如《中国碑刻全集》、《历代碑刻辑录》等专著。

徐家园碑刻艺术博物馆藏作品欣赏

王羲之 41x86cm

灯在菩提 42x95cm

董其昌 77x54cm

福绥海宇35x89cm

蒲松龄 净 76x67cm