“你看伦勃朗《夜巡》修复直播了吗?”

为纪念伦勃朗逝世350周年,荷兰国立博物馆针对自1808年以来便在此长期展出的《夜巡》一作展开最深入和全面的研究和修复计划,目的是为了今天和未来的人们,能够将作品长期保存下去。此项目耗资300万欧元,预计将持续数年。前往博物馆的参观者,也可通过透明隔墙现场观看修复工作的进行。

目前,20余名修复专家、科学家、策展人和摄影师已从艺术史和档案研究、科技、计算机科学和人工智方面展开研究工作。“夜巡行动”的第一步是使用近十年来取得巨大进展的非侵入性技术,对画作进行56次三维成像扫描。一次扫描用时24小时,因而整个过程约耗时2个月,共将产生12500张左右极高分辨率的照片。研究小组将根据扫描结果决定下一步采取何种修复措施。

此次修复过程,全球的艺术爱好者不仅可以通过展厅现场参观,也可通过数字接口全程在线观看《夜巡》的修复过程。已知于7月23日阿姆斯特丹时间上午九点已进行过一次修复直播。荷兰国家博物馆馆长塔克·蒂比斯(Taco Dibbits)表示:“所有人都有权欣赏的一件艺术品。在展厅修复,修复专家们就可以按自己的节奏工作。” 据悉,“夜巡行动”将一周七天无间断地进行。

伦勃朗《夜巡》 1642年

1642年完成的《夜巡》,是伦勃朗最大型、最富有雄心壮志的作品,该画由阿姆斯特丹火枪卫队委托伦勃朗(Rembrandt van Rijn)创作,历时3年于1642年完成,画中描绘的是荷兰黄金时代鼎盛时期一个精力充沛的市民卫队组织。画作中,伦勃朗展示了他标志性的用光技巧,改变了画面光源的布置方法,让光源从侧面上方照向画面中的人,这样画中人的脸就自然分出了“明与暗”“光与影”的区域,一下子就立体生动起来了,制造了一种舞台式的明暗对比。伦勃朗没有按照当时“团体肖像画”将众多人物一字排开的固定形象绘画,而是对构图精心设计,每个人都能看见又安排得错落有致。同时竭力捕捉人物的动态,赋予整个画面以活力和戏剧性。

卢晓峰教授选取《夜巡》中中尉的形象,加以其独特性的表现手法、形象技法的处理,运用写意性的线条以及色彩的变化作此幅《晚安伦勃朗》,以此来致敬这幅与达芬奇的《蒙娜丽莎》、委拉斯贵支《宫娥》齐名,并称“世界三大名画”,同时又将意气风发的伦勃朗从艺术生涯的顶峰,推向万劫不复深渊的著作。

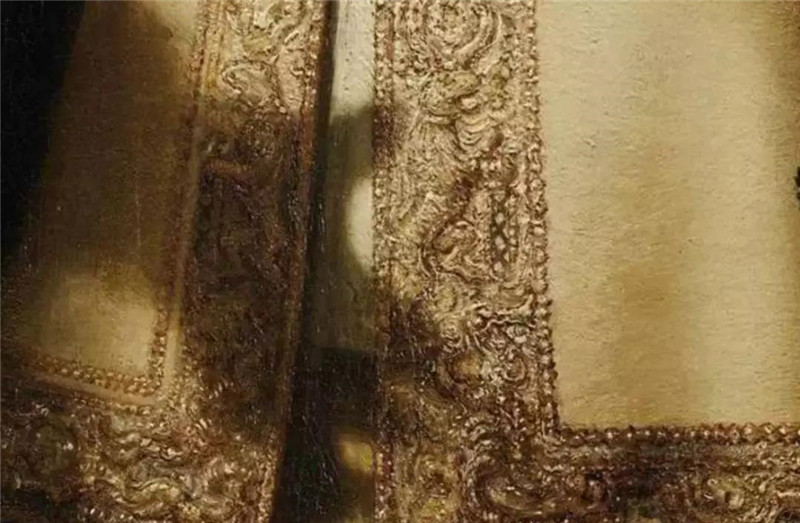

伦勃朗《夜巡》局部

卢晓峰《晚安伦勃朗》 250X125cm 2017年

画面以大面积的黑色色块作为背景,衬托出画面主体的人物形象。原作中人物手中的武器,在卢晓峰教授的画作中被处理成花朵与画笔,此时“中尉”或许已不是“中尉”,而是卢晓峰教授心中的伦勃朗,他手拿画笔,描绘出一幅又一幅经典之作。

伦勃朗《夜巡》局部

卢晓峰《晚安伦勃朗》局部

伦勃朗原作中的阴影关系变化也被进行了夸张变形处理。

伦勃朗《夜巡》局部

卢晓峰《晚安伦勃朗》局部

这些小细节的处理无一不难看出卢晓峰教授对这幅作品的观察与研究。

伦勃朗的光影画法在当时无疑是充满革命性的,这种布置光源的打光技巧,后来被人们称为“伦勃朗光”,这种画法也影响了后来很多人。伦勃朗去世后一百多年,荷兰人惊奇地发现,英国、法国、德国、俄国的一些著名画家,自称都接受了伦勃朗的艺术濡养。伦勃朗的艺术价值逐步被世人广泛认识。因此,此次《夜巡》的修复工作其意义是重大的,由于其标志性地位,在问世377年以来,刀割火烧曾在这幅著名画作上留下印记,一次裁剪,两次刀割,一次酸性液体的袭击,以及多次修复的痕迹都将在此次“夜巡行动”中被揭秘。