时间:2019年9月15日下午3:00

地点:北京睿德轩(上上国际美术馆西厅)

学术主持人:丁剑(书法家、艺术评论家)

发言人:许宏泉(著名作家、书画家、鉴赏家)

陈子游(著名画家、出版家)

徐家康(著名画家、评论家、学者)

王静芳(著名画家、中国美术家协会理事)

杜浩(中央美院博士、书法家)

萧泉山(著名画家)

刘洪郡(著名艺术评论家)

王改改(著名画家)

唐书安(著名书画家)

董玮(著名书法家、尚艺书院院长)

任赛(著名画家、博士)

方辉(著名画家、博士、艺术理论学者)

............

现场报道

丁剑:今天受方辉兄委托,我来主持他的座谈会、作品品鉴会。方辉是龙瑞先生的博士,也是著名的山水画家,同时还是一个青年理论家,他对黄宾虹的研究有着非常独到的认识。我觉得今天来讲,黄宾虹作为艺术界的一种生态,其实它包含着两个层面:一个是对黄宾虹绘画本身的研究,一个是对于黄宾虹艺术思想和人生阅历的研究。因为它是一个很高的山峰,那么,“黄学”在中国画界是存在的,学习研究他绘画的人和研究他生平、理论、思想的人,在今天学界也是有相当数量的。方辉兄无疑在这个领域,在70年代这个年龄层次一直是走在前沿的。因为方辉一方面对于黄宾虹的绘画本身在研究,同时还对黄宾虹的理论下了一番功夫,他的博士论文就是《黄宾虹的“国画民学”论研究》,我曾有幸拜读过他的著作,我觉得他是有自己独到的认识,他的研究,包括他和黄宾虹现在的学生和家属都有接触,这也为他研究提供了很多一手的资料。

今天是我参加方辉兄大概是第四次的个展。用今天的话来讲,方辉应该叫学者型的画家或者说是复合型的画家,但实际上,从他艺术人生或者是学术人生来讲,他有一个统一的观念。今天能有幸邀请到诸位,就是想大家可以从方辉的绘画也包括他的理论,给他提一些建议,或者说意见,以有助于他以后的艺术思考和创作。我就大概说这样一个开场白,我们现在就有请许宏泉先生。

许宏泉(著名书画家、美术评论家):

发言靠前还是要沾点光,大家还没开始讲,好讲一点。我就从丁剑的话题开始吧!黄宾虹的存在,我觉得是当代每一个山水画家绕不过的一座大山,他给我们山水画坛确实带来了很多不一样的东西,也成就了一批从“黄学”背景下凸显出来的画家。但同样,这里面也有很多负面的东西,或者说是一种障碍吧!因为黄宾虹让我们很多人迷失在他的语境里,很难找到自己,或者说找到一个突破。你看从地方到中央有很多画山水画的人,或者说迷恋于黄宾虹风格的画家,往往入手都非常的快,就像下围棋一样的,但越走就越艰难。方辉我认识有十多年了,最早的时候我见到他的画,还是比较在意黄宾虹的这种图式特征,但他一直坚持从黄宾虹的笔墨里面慢慢地探索,尤其这几年,我觉得他变化非常大。他的这种变化取得了一些成功,我觉得其中有几个原因,一个是首先他跟其他画山水的——这几年比较流行的那种写生画派不同。以前我跟很多朋友看到许多国画家热衷于写生,而我都是在那儿看,我很少去画写生,我不知道怎么画,但他们就很迷恋这种写生的状态,甚至于有的画家离开写生,他就不会画画,或者他就不想画。第二个就是刚才还在讲的这种制作类别的风格,你不制作不行,不制作它好像就不叫作品,不叫创作了。但是我一直就不理解什么叫创作,画画它就是画画,应该是一笔笔的画,对吧?

但是方辉这些年,我觉得他渐渐的从这几种不同的方式里面走出来了,他在找自我的感觉,也就是强调画“胸中丘壑”。今天我们看到的很多山水经典,它也不是从哪个具体地方写生来的,也没有迷恋那种特别真实的山水效果。实际上方辉已经在把自然山水转化为胸中的丘壑,我觉得这一点非常难得,并且他的画里还充满大自然的变化和气息。

我要谈的第二点就是,他渐渐的从黄宾虹的那种图式里面寻找到了一种更适合自己表现的一种笔墨形式,或者说是一种笔墨的语言方式,画面比较朴素,语言也更加纯粹。比如在设色上,他就用一种“绿”,这种汁绿、草绿或者一些深绿墨绿的感觉,总之,他是在绿色里面寻找和笔墨协调的东西,所以这种色彩感我觉得有一种生命蓬勃的气势。所以,你看到他的画的时候,它有一种扑面而来的生命气息在里面。再一个就是什么呢?他在追求一种形的“简约”,比如说它的外轮廓,其实黄宾虹也是这样,一个大的轮廓非常的简单,可能就是几根线勾出来大的轮廓,然后在这里面做文章。在这大的轮廓下面,方辉在里面不停的找一些很深邃的丘壑感笔墨感,我觉得这都非常有意思,很当代。但是如果说,像我自己,我们也在探索学习黄宾虹,入手容易,走下去为什么它会很难,我觉得还是要寻缘。比如说画树也好,或者这里面笔墨的这种感觉也好,用笔的内涵也好,我觉得方辉还是要再多看一点大自然,多在意一点大自然。尤其是山水,我觉得还是要多去走一走,这样子的话实际上也是给自己休息,有时候休息一下,可能会有一个更大的进步。

第三点,我觉得他跟几个导师学的都非常好,但又不完全像导师,比如说龙瑞先生、张大石头先生都是卓有成就的山水画家,个人面貌也是比较突出的,方辉把他们的特点提炼出来结果变成了自己的东西,并且吸收得非常聪明,用得也非常有意思,所以,我觉得可喜的就是我看到方辉一直在变,这种变的精神我觉得非常可贵。可能现在我们今天看到的方辉不一定就是一个完全成熟的方辉,但正因为他不是那种完全的成熟,所以我们才希望看到下一步他能走出一个什么样的境界,把他个人生命力充分展现出来。以前,吴冠中先生曾给我写过一张字,他说风格是你的背影,自己看不见但别人能看见。我们看到在一代人里面,尤其是60年代出生的一批曾经非常好的山水画家,由于很早就找到了自己的图式,或者说找到了自己的面貌,他们往往对于这种表象面貌认为就是一种风格,但一旦形成了这种风格以后,他们就不想再把它丢掉,或者是走不出来,或者是根本就不想走出来,走出来,他可能认为就没有图式感了,没有这种风格语言了。那么,这种东西随着时间的推移二三十年下来,就像我们看到的一个个当年的美女,一样已经变成徐娘半老了。因为当年的时候他们很有才气,但才气就跟女人的青春一样,是经不起挥霍的,挥霍完了也就没有了。

所以,我觉得方辉,他也不是没有风格,我觉得他的感觉是可以继续拓展的,他是不停地在变,而且他每一张画里面,在不变里面又求变,比如说里面一些理念的东西,可能会很随意的表现,但是我觉得这都不要紧,这就是个性的逐渐显露。我希望下次看展览的时候,方辉又会变,我觉得这种感觉非常好。我就简单讲讲,请大家多讲。

丁剑(主持人):

讲的已经不简单了。刚才许宏泉老师讲的我大概感觉到是什么呢?就是比如说所谓“黄学”,那么反过来讲就是“学黄”。怎么去学其实是很重要的,也是值得大家思考的,这应该上升到方法论的层面进行探讨,比如说学习齐白石,今天学习齐白石的,很多最后都变成老年大学那种画虾画什么那种,学徐悲鸿画马,最后也都成了那种低俗的套路。那么学黄宾虹是不是也存在这个现象?我觉着也有,好在黄宾虹的思想高度高,所以使得学黄倒不至于流落到像学其它画家那样易于变得庸俗。正因为每个人从各个点上的认识或者那种厚度感都是不一样的,所以,这也是我们今天的人认识到黄宾虹确实是一座大山。

王静芳(著名书画家):

我跟方辉同龄,70年代画家可谓是“前有大山,后有追兵”,前面我们师长,尤其是40、50年代以后的,刚才许老师讲的,各种面貌、流派、成绩,都是放在我们面前的一座座成熟的大山,我们或多或少的,不可避免地要吸收他们一些东西,并且要想办法突破。“后有追兵”是指80后90后。你看现在从各种艺术展看,以及各种艺术活动来看,综合他们年轻人这些吸收了当代审美的这种信息量是巨大的,并且是时时刻刻的。他们这种从小的知识结构到大的方面都反映出一些很新颖的图式和面貌,或者说是让人耳目一新。我跟方辉聊天,也常聊到这个事情。 那么我们70年代画家怎么来面对这个问题?就是我们如何来创新?如何创造自己的图式?同时我们也认为创新可以,但是这个创新到底有没有中化西化品格的要求?你这个审美有没有公共层面的价值?这是值得思考的。不能说你的艺术缺乏市场,或者是商品价值怎么样,有没有“普世精神”我们认为很重要,尤其是学黄宾虹的这种审美品格的要求可能会更高。我觉得在这方面,方辉兄做的很好也可以说是耐得住了寂寞。今天这些画,我是看的比较认真的,包括方辉他勾勒的一些严谨的、几乎像一个豆子那么大的人物,它里面线条的这种书写性也都是很到位的。就是说面临我们这个年代的一个问题,我觉得方辉他这么多年能坚持,而且这种线条的遒劲啊、韵味啊等等方面都用的到位,我觉得方辉是越来越成熟了。 当然,刚才许老师也对我们这一代画家提出了一些要求,就是说你在掌握这些笔墨要求中,如何创造一种属于自己的图式,又要有当代审美的价值,这也是我跟方辉兄曾经非常痛苦的一个问题。但我相信,我们只要坚守中国书画传统品德的要求,就会看到我们崭新的一个70后的坚守和突破,谢谢各位老师!

丁剑(主持人): 刚才静芳兄讲的这个角度,就是我们作为70时代,在今天这样一个艺术的时代,怎么去学习黄宾虹是值得思考的。可能每个人的感觉不一样,然后你可能会试图去从黄宾虹这座大山当中走出来找到自己的艺术语言。那么,也就是说,今天来讲,作为有自己的艺术语言是一个时代命题,好像每个画家都必须要有自己的创新,有自己的艺术语言,才能有所谓成功的这种认识!当然,这个也是一个非常明确的认识,我们现在请书安兄来讲一讲。

唐书安(著名书画家):

从今天来的人群数量和层面,我感受到了方辉画展现场的这种热烈的气氛。我跟方辉兄认识很长时间,对他治学的路径,包括他的论文以及他平时的思考,都比较了解。方辉是一个很学术的人,他不是一个玩世不恭的人,也不是一个很有其他乐趣的人,他的乐趣仅在于研究他的学术。我们从他的作品里面也可以看到方辉兄比较严谨,而且是非常有深刻思考的这么一面。那么,今天其实刚才我们听许老师和丁剑兄都谈到“黄学”,“黄学”的确是在20世纪,甚至说在未来中应当是一个重要的思想。我认为黄宾虹先生提出一个国画的“君学和民学”的这么一个概念,而且还提出“道咸中兴”这么一个历史观点。他强调“民学”在整个艺术精神里面是非常重要的一个来源,是因为民学是有生命力的,民学是真正的深刻的对文化的一种思考。因为“君学”在历史上要为意识形态服务,要为统治阶级服务,要成教化,助人伦,要歌功颂德等等,它有很多功能,而“民学”,恰恰是黄宾虹先生所认为的,作为一个艺术家,最应该去坚守一种学术研究,比如鲁迅里面也谈到庙堂文学和山林文学之别,是吧?恰恰山林文学是历代中国知识分子里面非常重要的一根救命稻草。当一个知识分子在传统的君君臣臣、父父子子的社会形态里面受到很多压抑的时候,他会通过山林的文学去放逸自己,把自己的精神,把自己的节操,把自己的精神很好地通过文字、通过图画,通过一些书法的语言去把它表现出来。所以,我认为“民学”是黄宾虹很重要的一个文化主张,他的民学观是1928年的时候就已经提出来了。

当然,他这个民学还有一个更具体的支撑就是“道咸中兴”说。而“道咸中兴”说是黄宾虹先生对金石学的一个非常重要的发现,因为黄宾虹先生收藏有2000多方古玺印章是吧?他书法中的篆籀之气,和他强调的绘画笔法中的一勾一勒,这种朴重之方实际上是他“国画民学”很重要的一个成果,民学在绘画方面的落脚点在什么地方?在“道咸中兴”说,出土的古玺文字,出土的这些夏商周三代文字,对于绘画笔法的这种突破和要求有很大的作用。然后还有一个黄宾虹先生关于绘画构图方面的思考,其实它有一个叫“一柱之光全体皆明”,就是画夜山水的时候,他去了四川都江堰,画雨中的清晨、画夜山,看见夜山里面有几个房屋亮的灯光,然后看见雨雾当中的留白,所以“一柱之光全体皆明”。所以我认为,方辉兄对黄宾虹的深入了解和研究对他的艺术语言是有很大帮助的。当然,我们知道现当代有很多画黄宾虹的,如龙瑞先生还有像申晓国、方辉、萧泉山等等,有很突出的,也有很糟糕的,就是刚才许老师所说的,有的是仅学其皮毛,不知其精神,那么在这个里面,黄宾虹给予我们的营养实际上是非常多的。

那么转到方辉的艺术作品来看,实际上我认为他在当代又强化了“书画同源”的关系,强化了“诗画合一”这么一个哲学的理念。因为所谓的诗,我们现在不是说方辉写了很多诗词,而是我们是说方辉他有一颗诗心,在这个画面上你能感受到他在这些方面的深刻的思考,在书法线条的追求上有他深刻的思考,刚才静芳兄谈到他的点景人物,是吧?他的书写性,包括他对树石轮廓的勾勒都是很见书法功力的。其实我现在看来,一个艺术家风格的确立还真的不是说特别在于图式语言上,而是拆开了看,像陈志刚所说的,远看是画,近看是书法,他书法线条的个人符号的识别性很重要,一看就是齐白石、吴昌硕、黄宾虹,我们再看可能是吴道子、吴带当风,我们再看徐渭草书加泼墨,我们再看什么?潘天寿以隶书的那种“强其骨”的线条,所以一根线条可以呈现画家的艺术风格。要同样两个人,比如同样是特朗普,两个扮演者都很像,但是有一个他的说话的语气,他的状态,他的动势是不太像的,反倒这个是真的特朗普,那个是假的,是吧?所以单纯从形式语言上来说,一个人风格的确立,我个人是存一定的疑义的。所以在这个角度上,我们反倒是认为方辉兄在书法的临摹上,或者说在书法的研究上,如果说建议,应该说以后要继续强化。 最后,在绘画的图式方面,就是我刚说的整体性的构图上,画面的气势走向一勾一勒的这个气势上,方辉也要相对的加以延续。所以,我觉得今天通过这么一次机会,也是向黄宾虹先生表示敬意,因为我觉得黄宾虹先生有“道咸中兴”说这个观念,还有一个,潘天寿先生会强调一些“诗书画印合流”的建议,“诗书画印合流”恰巧我认为是未来中国画,或者说现代中国画的路径,而不是追寻西方的路径。方辉目前作品上所强调的金石气是很好的,如果沿着他目前这个路径深入走下去,应该会有一个更大的突破和飞跃,谢谢!

丁剑(主持人):

书安兄讲得很学术,但从我这个理解,确如黄宾虹先生说过的一句话,他对宋画的评价是什么?叫“如行夜山”。宋画如果你看懂的可能就是一种感觉,看不懂就是黑乎乎的,像夜里面行山一样,叫如行夜山,其实如行夜山是黄宾虹对宋画的一个独特的体验,这种体验,在今天来讲,是有一种很玄远很悠深的感受。第二个就是“国画民学”,其实民学也就是康有为讲的,就是穷乡儿女照相也可以登大雅之堂,民间书法也可以被作为法书来临摹,这个就是民学。民学背后的思想其实就是强调“真实的情感”,和君学和庙堂是可以相颉颃的,近代就是这么一个时代的开启。那么这个时代的开启,实际上对于中国绘画、中国书法、中国艺术乃至中国整个社会人文,以及政治结构的影响,都有非常巨大的影响。黄宾虹就是生活在这样一个时代的人物,那么这样一个时代,出了这么一个大师,在今天来讲,我们当然认为不止是他的绘画,他的整个思想也是值得我们学习和研究的,方辉兄无疑在这方面,也做出了很大的努力。

下面我们来请书法家董玮讲一下。

董玮(著名书法家):

今天在坐的专家都有一些高见,我听得很有趣,但是尚艺书院那边有个活动在进行,我们一会儿还得赶回去,我就先说两句。因为我主要是搞书法创作,包括书法风格比较的研究,画也画过,但是毕竟实践不够,研究也不深,在坐的有很多绘画方面的专家,我班门弄斧了。 我主要谈两点感受,从我的观察来看,画界普遍存在两个比较突出的问题:一个就是对书法重视不够。可能这也跟中国目前的美术教学有关,包括央美现在还是这样,考国画专业的考试,清一色的还是素描水粉,这些人从来没拿过毛笔,就导致了很多人就像拿铅笔一样,来画国画,这个情况非常突出,古人也有这个问题,不光是在当代。我接触的很多老师,都在强调书法用笔,以书入画,古代也一再强调书法,因为书法是中国画最重要的基础,但是普遍来看,现在在这方面依旧欠缺。另外一个问题是炫技。文化研究方面不够,包括书法圈里也是这样的,技术性选手很多,很多人就是投国展获奖,看着挺热闹,但是缺少文化深度,要跨界觉得也存在这些问题。但是,方辉兄我觉得这两点都做得都非常好,他对书法非常重视,因为我们也有一些交流,包括他说他的朋友圈里边搞书法的偏多,这也足以能证明他对书法的重视,并且他身体力行,一直在对书法进行研究,不断研习。刚才我把展览浏览了一番,画上面的题字什么的,不能说非常好了,但是遵循古法有板有眼非常好,已经超过很多老画家的水平了,这一点,从他的作品上,我觉得是非常值得推崇的。另外,他平时也在潜心做一些理论研究,这些都是非常难得的,包括他对黄宾虹研究的挺深。但是画,他是龙瑞先生的绘画博士,张大石头先生的硕士,但他并没有被这两个大腕套牢,反而走出了一个独特的面目,我觉得很难得,我就说这么多,谢谢大家!

丁剑(主持人):

刚才董玮兄从书法家的立场来说绘画。确实是!我记得江苏就是在90年代初,出版过黄宾虹的第一本书法集,那里面有个序言就有这样一个评价,说黄宾虹的篆书是吴昌硕辈所不能梦见。是说黄宾虹的那种篆书的境界吴昌硕想都不敢想,可能真是这样的。方辉他是莱州人,我们知道莱州是郑道昭北碑萌芽的地方,方辉自幼也自然是熏染其中,很早就学习,那么书法对于绘画的影响究竟有多大?实际上我觉得在文人画兴起之后,对于后人的影响是巨大的,有很多的画家,书法家都意识到了这个问题。

刘洪郡(著名美术理论家)

方辉的山水画可以说是延续了黄宾虹现代文人绘画的路子,他的画面已取得了长足的进步,无论笔墨还是丹青,从情感和意境上都十分打动人。今天是小品展,从细节上去体味画面的结构、笔墨表现、水的大胆运用等都倍感他深厚的功力,其画面朴厚华滋、新意浓浓、生机无限。从精神层面来看,他发扬着中华民族浑厚、雄强、博大、中和的气质。中国画的现代性发展在今天是必然趋势,方辉的画由内在积累的裂变衍申而来,他的思想内涵是通过研读画史哲学和写生、感悟生活层层递进的。中国画现代性的转化不是刻意的,需要画家以开放的视野、包容的情怀介入当下,深入生活与经典细心观察、对照、体证、提炼、升华,这一点,方辉做得很好。

龙瑞先生的“贴近文脉、正本清源”,是指在传承与创造过程中,我们不可一味外求、在形式上刻意区分。就比如写生,像宾虹先生的勾股画稿,是站在中国本源文化的立场,如“内美冲和”、“太极阴阳”、“周易卦象”等角度上随机变幻笔法来主动构建、体现生命感的。这也是从绘画本体精神与人本主义层面去介入的,就如明代心学大师王阳明当年说的岩间花树故事:你未看此花时,此花与汝一起同寂,你来看此花时,花的颜色一下明白起来。表面上是说心外无理、心外无物,其实就是内求,在心体上下工夫,心性怎样,你看待外界事物的感觉就怎样,这也是宇宙吸引定律。先贤时刻都在做着省察克治的工夫,以免被成见、习气等蒙蔽。方辉以前从事过行政工作,为他人服务,这也是磨炼心志,发现自己,去伪存真的必要过程。而且以他柔嫩的敏感度,他的直觉往往使他做出最有效的取舍。只有练得明心见性,审美境界的高度才能得以完全展现。方辉兄经过了学院体系、画院体系的洗礼,言谈中他的思路非常清晰,从他画面静穆的气韵当中可以看出他十足的信心。中国画发展的问题是需要我们站在本土化的立场,由我们内在的驱动去解决。中国画家首先要体现出中国人的学养气质。真正的自信不是刻意区分传统与创新的概念,二者本为一体,是自然转化的一个过程。我从方辉身上看到了他的志向、他的担当、他的坚守、他的虔诚、他的努力,以及他的才情、天资与哲学家般的学养,是厚积薄发的大气象,令人欣喜。中国画的现代性发展欲在黄宾虹先生的基础上再上高度,是一个大课题,必然由极少数一部分精英来接力挑战,至于达到怎样的高度,是机缘也是造化。我相信方辉肯定是其中的一员大将!

丁剑(主持人):

好,因为那边还有一个开幕式,所以我们每个人的时间稍微压缩一下,子游老师请讲。

陈子游(著名美术史论家):

在这里开会研讨是一个很有意思的场景。为什么我讲叫“品鉴会”,因为方辉的能力在这个地方肯定是没法全面展示,只能通过这种小品展览的形式,我们来用自己的这种眼光来剖析,他在中国画或者说在中国山水画创作方面给予了我们什么样的启示,或者说我们通过他的画想到了什么?我觉得这个其实是我们在这里做得最有意思的一个事。那么今天我来这里,刚坐下,看到纸本笔墨就特别的亲切,我觉得其实画画的人首先也要了解这样一个状态,就是说我们对材料的理解程度以及我们对绘画以外的修养是怎样的。我觉得通过方辉这些山水小品,我有一个想法,就是说他对材料还是很讲究的。为什么讲究?因为中国画如果你材料不讲究,这个画的格调和品位是很难达到的。那么,因为有了品格,有了这种气息,就有了中国画自己的那种韵味,它就会很感动人,它就会给读者和观众带来一种温润的放松的感觉。 就这个展览而言,我觉得我过去对方辉的了解还是太少了。我们俩接触也不太多,但是我觉得他掌握了几个点:一个是从画面来看,它很安静,很静寂,这个也是我们说文化欣赏中间最重要的一个品相,所谓静寂,如果画家在画画的过程中他的心不静,他的画面肯定呈现出来的是躁的一面。如果我们觉得所谓见与少,首先是少,然后才是见。那么刚才前面几位老师都讲到关于他因为是研究黄宾虹,然后他对黄宾虹有心得,他的老师也是研究黄宾虹的龙瑞先生跟张志民先生,他们都有北方人的这种气象,下笔很厚重。我们今天大量的画家都是在线条上或者说在笔墨的这种气象上有所缺失,都很软弱。所谓骨法用笔,更多的是在于气象,就是这种果敢、厚实的味道!那么,我们从他的画里面品出了韵味,也有这样的一个用笔中间的那种坚实感,所以,我觉得这个是很重要的。他为什么这样做?那么实际上,他更多的是因为他作为一个研究者研究中国画,研究中国的这样一个绘画传统,他有这样的一种心路历程。另外,他的画很“润”,水墨华滋很柔和。但是他本人又是从北方出生的,他有与生俱来的这样一个性格:骨子里是很强硬的,所以,我觉得所谓黄宾虹倡导的“浑厚华滋”内涵是丰富的,境界是高妙的,在方辉的画里面,我就能读到这样的一种感受,我觉得很高兴,反正就说这么多。

丁剑(主持人):

谢谢大家的发言!因为开幕式马上开始,我们现在是上半场,下半场我们开幕式完了之后再继续,好不好?

………………………………………………

shumingyuhoushan | 疏明雨后山

现场报道

展览现场

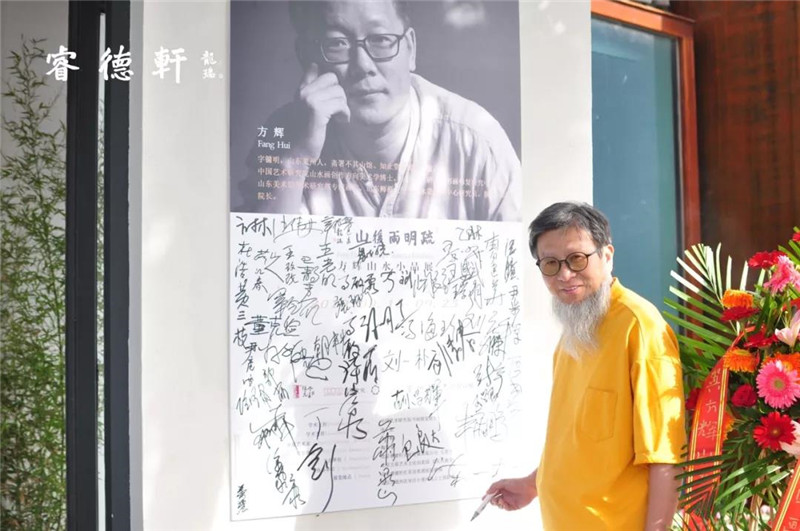

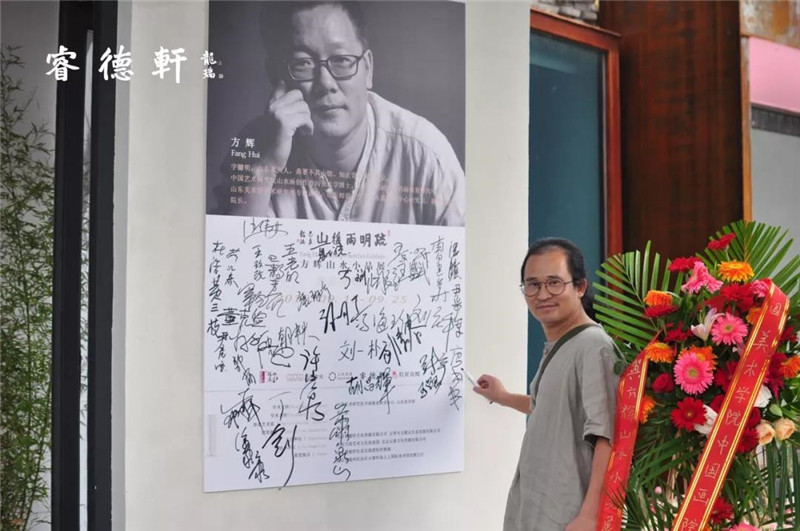

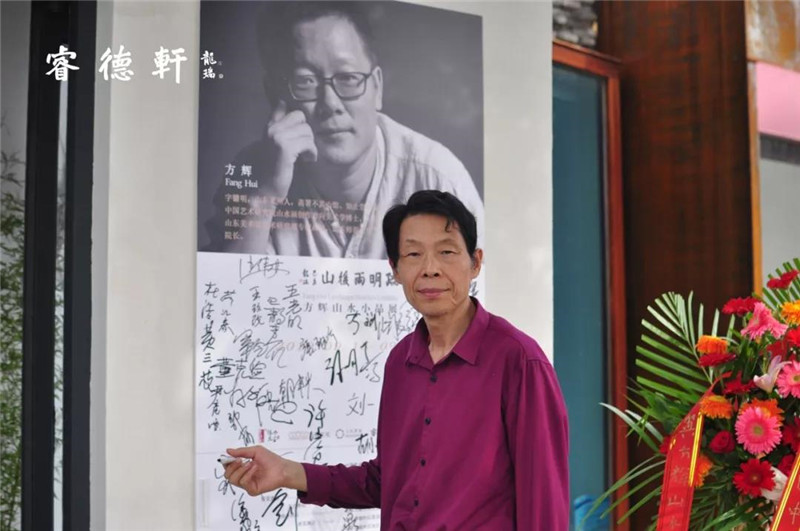

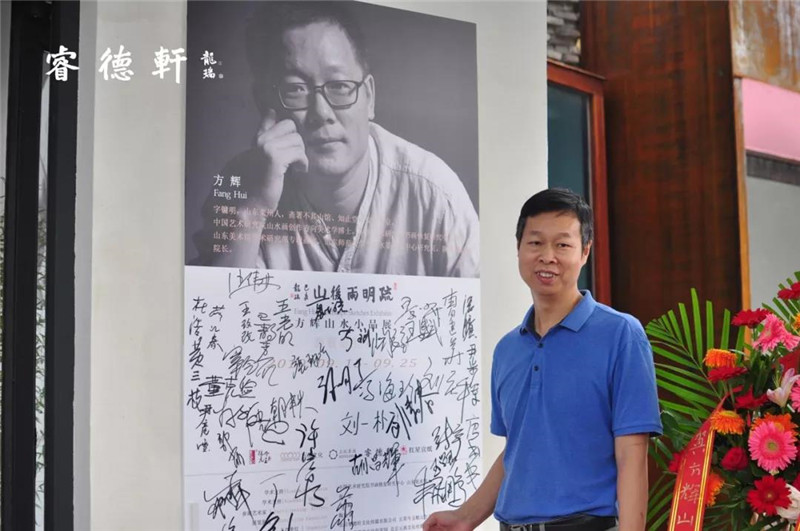

《部分嘉宾签到》▽