画上题诗

引言

画与诗处于同一件作品上称作画上题诗。多数画上题诗是由画家本人独自完成的,它们构成了一种主体精神高度复合表达的特别艺术现象;少数是由两人或多人合作的,其中既有艺术成份,又有交往应酬等世俗成份。本文讨论前者。一般地说,画上题诗是画与诗的结合。也有人注意到其中还有书(“题”即书写。按,除特别注明的以外,括号和其中的文字系本文作者所加,下同),也就是说,画上题诗是诗、书、画三者的结合。

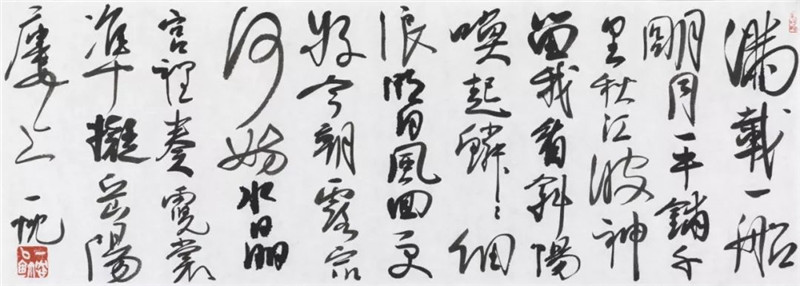

作者:李永忠 名称:张孝祥《西江月》 尺寸:17X49CM

从历史上出现的次序看,画早于字,字早于诗,可知画必定早于诗。从性质看,画是寓目可见的,是具象的;诗需要借助字这种符号,是抽象的。从功能看,画是再现形象的(《左传·宣公三年》:“铸鼎象物,百物而为之备。”所谓“铸鼎象物”已包含着绘画象物的观念,因为铸鼎以制范为先行工序,而制范又离不开图画的描绘。又,唐裴孝源《贞观公私画录序》:“随物成形,万类无失。”),诗是表现情感的(《尚书·尧典》:“诗言志。”又,《毛诗序》:“诗者,志之所之也。”)。可见,画与诗是迥异的两回事。在相当长的时期内,虽然画的题材和诗的内容触及的范围渐次扩展,但画自画,诗自诗,两不相干。

这种情况到魏晋时代发生了一定的变化,画家和诗人的关注范围出现了交集,艺术家们在大自然中安放精神,山水画和山水诗几乎同时兴起。这一变化的根据在于玄学的风靡,即便不是艺术家,很多人也将身心从社会转移到自然,即使没有转移,至少也感觉到了自然的生命性、精神性,画与诗的结合由此有了积极的基础。

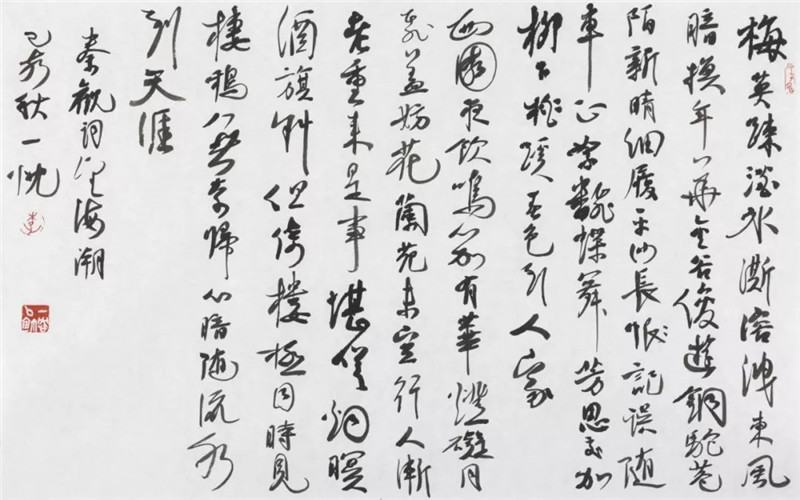

作者:李永忠 名称:秦观《望海潮》 尺寸:35X56CM

尽管如此,画与诗并没有即时走向结合,不只没有出现画上题诗,甚至连以画为题材的诗(即“题画诗”。按,题画诗有二义:一,题写在绘画作品上的诗;二,以绘画作品为题材的诗。)也直到唐代才出现。清王士禛《蚕尾集》:“六朝以来,题画诗绝罕见。盛唐如李白辈,间一为之,拙劣不工……杜子美始创为画松、画马、画鹰、画山水诸大篇,搜奇抉奥,笔补造化。”(李白的题画诗有近二十首,也并非“拙劣不工”;杜甫的题画诗有近三十首)又,清沈德潜《说诗晬语》:“唐以前未见题画诗,开此体者,老杜也。”题画诗的出现仍然不是画上题诗的清晰信号,唐代的题画诗是与所题之画在实物形态上不发生关联的独自流布的诗,就像其他题材的诗与题材的关系一样;当然,唐代被题过诗的画也是独自流布的,与没被题过诗的画没什么两样。到北宋,画上题诗的进程明显加速。文同、苏轼、黄庭坚、米芾、米友仁等人作了大量的题画诗,其中有些是题在画卷前或跋在画卷后的;虽然没有直接题写在画面当中,但距离已经非常接近。“有画迹可考,在画上题诗的,当推宋徽宗赵佶为第一人。如他的《锦鸡芙蓉图》(或称《芙蓉锦鸡图》,图1)、《祥龙石图》、《蜡梅山禽图》、《五色鹦鹉图》等都在画上题有诗”(周积寅《中国画论辑要》,509、510页)。

图一 芙蓉锦鸡图(局部)

上文提及,画与诗是迥异的两回事,但是,既然画与诗同属艺术,它们之间又怎么可能没有相通之处呢?既然有相通之处,并且终于演进为画上题诗,为什么会呈现出根本谈不上顺利的演进过程?如果说画上题诗是符合画与诗结合趋势的结果,那么这种结果一旦出现,理应持续不断。然而,宋徽宗之后的整个南宋,画上题诗何以复归沉寂?元代之后,画上题诗何以又常态化?凡此种种,令人颇感意外乃至奇怪。

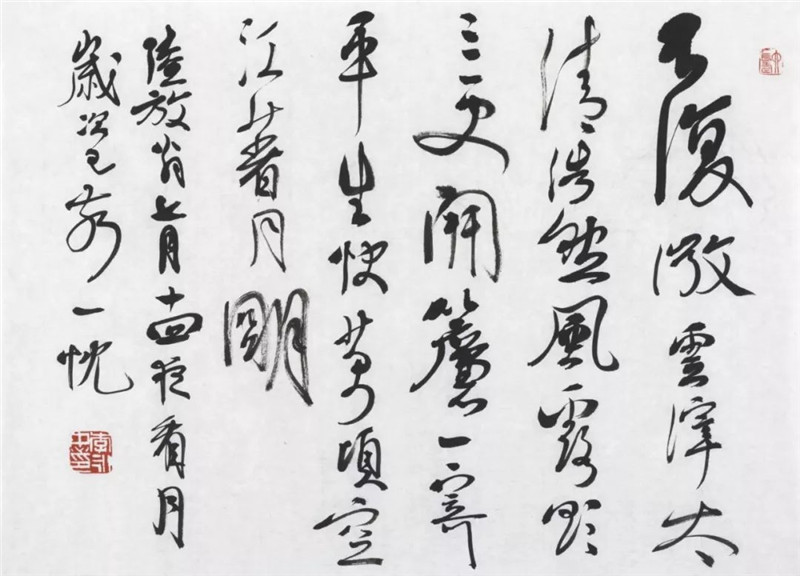

作者:李永忠 名称:陆游《七月十四夜看月》 尺寸:35X49CM

“画教”观念与人物画的长期盘踞

需要特别注意的一点是,把画视为与诗并列的艺术门类是一种极为粗略的看法。如果说艺术是情感的、精神的,那么诗从一开始就是艺术,与情感、精神无关的“诗”少之又少,而且它们一般不被认定为诗。画则大不一样。虽然不能没有创作主体而凭空出现一幅画,而只要有创作主体就不可能在画作中杜绝主体性内容,但是在早期绘画活动中,即使画中存在着主体性内容,它也绝不是作为绘画对象而存在的——画的对象是特别人物,特别人物的作用是给观画者以教益的。《孔子家语·观周》:“孔子观乎明堂,睹四门墉有尧舜之容,桀纣之象,而各有善恶之状,兴废之诫焉。又有周公相成王,抱之负斧扆南面以朝诸侯之图焉。孔子徘徊而望之,谓从者曰:‘此周之所以盛也……’”又,东汉王充《论衡·须颂篇》:“宣帝之时,画图汉烈士,或不在画上者,子孙耻之,何则?父祖不贤,故不图画也。”可见,主持绘画者和观赏者在意的是都画面中的实际形象及其寓意,没有什么人、也没有什么必要留意与作者个人有关的因素。其实,当时的绘画作者与我们现在所说的画家大为不同,他们只是普通的工匠。《周礼》将“画缋之事”统于《冬官》,从事绘画的工匠与“攻木之工”、“攻金之工”、“攻皮之工”在被动的地位上没有什么不同(“画工”之说由此而来,此时的画工基本确定了后世画工的原始基因)。可以说,在当时的绘画活动中,画的来源是客观的,目的是实用的,其中根本无从容纳所谓的创作主体。

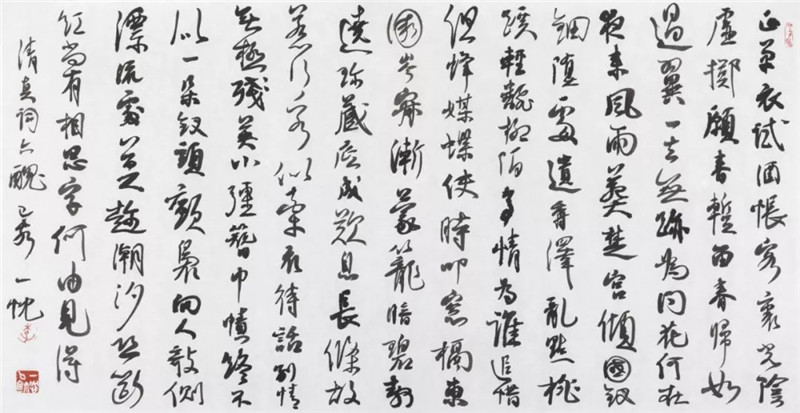

作者:李永忠 名称:周邦彦《六丑》 尺寸:35X68CM

孔子看到的画以及类似的画,现在已无从得见了,画的水平如何自然也不得而知(参看战国时期《龙凤人物图》,图2)。西汉刘安《淮南子·说山训》:“画西施之面,美而不可说,规孟贲之目,大而不可畏,君形者亡矣。”相信刘安所说的不是个别情况,因为如果多数画作表现出了“君形者”(主宰形体的精神),那么刘安似乎就不必申说了。由此大概也可以推断刘氏以前的画未必有令人满意的对精神层面的表现。“君形者”的话题到东晋顾恺之发展为“传神说”。《晋书·顾恺之传》:“恺之每画人成,或数年不点目睛。人问其故,答曰:‘四体妍蚩,本无阙少,于妙处传神写照,正在阿堵中。’”被纳入正史,可知传神说的非凡;此说的惊艳出现也许可以在一定程度上说明,在顾氏以及顾氏以前的画作中,传神是缺席的,至少是常常缺席的。不难看出,在作品的精神内容方面,画与诗的的距离实在是太大了;换句话说,画与诗的艺术成色相差太大了。作为没有什么诗意的存在,绘画作品无缘进入诗人咏叹的界域。

图2 龙凤人物图

不只“传神说”,顾恺之还有《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》和《论画》等著述。顾氏之后,又出现了刘宋时期宗炳的《画山水序》、南齐谢赫的《画品》等几种画论。它们都触及了绘画作为一种艺术的根本问题,但它们对绘画实践产生的影响却不是很大。其主要原因在于,虽然它们触及了绘画的艺术性,但绘画的教化功能更是得到了特别的强调,甚至被用作全篇的统领。《魏晋胜流画赞》开篇说:“凡画,人最难,次山水,次狗马。”将人物画的地位置顶,已经暗含着绘画以实用为首要功能的观念;这是因为,去创作主体化是画人物的基本要求,所谓传神,当然是要传被画者的神,而与画家精神无关。被认定为顾恺之作品摹本(原作失传)的画作有三件,分别是《女史箴图》、《洛神赋图》和《列女传·仁智图》,除《洛神赋图》的教化含义不明显外,另外两件无疑是典型的教化之作(《女史箴图》,图3,系南宋摹本,卷装,卷首有清乾隆帝题“王化之始”四字,其义甚明;画中题字笔迹属宋人一路,内容出自《女史箴》,是否为原作固有已不可考,要之既不是诗,又与诗意无关)。又,《画山水序》开篇说:“圣人含道应物,贤者澄怀味像。至于山水,质有而趣灵,是以轩辕、尧、孔、广成、许由、孤竹之流,必有崆峒、具茨、藐姑、箕、首、大蒙之游焉,又称仁智之乐焉。夫圣人以神法道,而贤者通。山水以形媚道,而仁者乐。不亦几乎?”让人感觉如果不是圣贤与山水有关,那么山水本身就不那么理直气壮。又,《画品》开篇说:“夫画品者,盖众画之优劣也。图绘者,莫不明劝戒,著升沉。”显系陈词老调,亦说明此种词调之根深蒂固。直到唐代张彦远的《历代名画记》也还在说:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微。”所谓“穷神变,测幽微”固然指涉绘画的艺术性,然而在排序上,“成教化,助人伦”则是首当其冲的。

图三 女史箴图(局部)

补充说明的一点是,在诗论中也有重视教化功能的观念,如“温柔敦厚诗教”等,不过,“言志”从来都是诗的本义,是贯穿于整个诗歌发展历史的不移不易之义。将诗置于文学范围考察,可知教化责任一般是由“文”来承担的,所谓“文以载道”。这与画的情况大为不同。在魏晋时期普遍的文艺自觉之后,画还在明确地承担着“鉴戒”(三国魏曹植《画说》:“存乎鉴戒者,图画也。”)责任。王国维《中国名画集序》:“魏晋以还,盛图故事;齐梁以降,兼写佛像。” 这里所说的“故事”、“佛像”不外乎“鉴戒”之载体(传唐代卢楞伽《六尊者像册》,图4;卢系吴道子弟子)。又,明宋濂《画源》:“古之善绘者,或画《诗》,或图《孝经》,或貌《尔雅》,或像《论语》。暨春秋,或著《易》象,皆附经而行,犹未失其初也。下逮汉、魏、晋、梁之间,讲学之有图,问礼之有图,列女仁智之有图,致使图史并传,助名教而翼群伦,亦有可观者焉。”又明吴宽《瓠翁论画》:“古图画多圣贤与贞妃烈妇事迹,可以补世道者。后世始流为山水、禽鱼、草木之类,而古意荡然。”又,清松年《颐园论画》:“古人左图右史,本为触目惊心,非徒玩好,实有益身心之作。或传忠孝节义,或传懿行嘉言,莫非足资观感者,断非后人图绘淫冶美丽以娱目者比也。”种种言论,无不透露出对鉴戒统绪的认同。到明清时期尚有此类言论的发表,可知“画教”观念的深刻影响。

图四 传唐代卢楞伽《六尊者像册》(局部)

未完待续……