南宋是中国历史上一个较特殊的时代,生活在北方的画家在南迁的过程中,把北方雄浑壮丽、气势磅礴的文化精神带到南方,与江南烟云笼罩、空气湿润的自然景色所产生的诗情画意相互融合,为南宋院体山水画风的形成创造了条件。南宋院体山水画的代表是李唐、刘松年、马远、夏圭。李唐继承了北宋的绘画传统,又开启了新一代的院体画风。马远和夏圭在李唐的基础上对画面大胆剪裁,突出意境,使南宋院体山水画的风格更加突出。南宋院体画家不再完全以再现自然山川为目的,而是通过景色的描绘表达出人生的理想和情感。这个阶段属于从“物境”中逐渐分离出来的建立在“物”的基础上的“物的情趣”,是中国山水画的重大转折,直接开创了表现“心境”的元代山水画艺术,对后世绘画产生深远影响。

▲刘明 雷神山祥云图 69X69cm 2020年

一、 由再现性到尚意性

中国山水画的发展历史中,画家在对自然山川的不断认识中加深了对其“理”的理解,进而利用再现性的绘画语言传达观念与感受,皴法的发现在其中扮演了重要角色。从隋代的山水画脱离于绘画的陪衬开始独立,到发展时期、成熟时期和完善时期,对山水自然景色“物境”的再现已达到了相当高度,皴法也尽乎完备。刘道醇在《圣朝名画评》中所云:“时人议曰:李成之笔,近视如千里之远,范宽之笔,远望不离坐外。皆所谓造乎神者也”。这说明李成和范宽的山水画的写实能力和对自然的表达已超乎寻常。当山水画的再现性发展到顶峰时,由于绘画艺术风格自律性原因,会朝向另一端发展,即尚意性:画家对自然物象的描摹中开始尝试表达自己的心绪和关注作画主体的感受。南宋院体山水画就处于这个时期,即由重客观的再现性转变到重主观、重表现的尚意性的审美倾向上来。

山水画最早是作为人物画的背景出现的,后来逐渐形成了一个独立画种。隋朝展子虔的《游春图》是现存最早的最完整的一幅山水画,画中表现了人们在山中游乐的神态,抒写了山川的美丽与辽阔,出现了近大远小的透视。山体以细线勾勒,很少用笔皴擦。这幅画我们已经看出当时的画家已开始仔细地观察自然,总结自然与绘画语言的和谐性。

到了唐代,出现了李思训、李昭道两位画家,即“大小李之变也”。他们勾勒成山,并用螺青苔绿皴染,在山石大轮廓中勾出很多的脉络。这是皴法的开始,但皴式极简。李思训之子李昭道“变父之势,妙又过之”,变成细笔勾勒,李昭道山石的描绘更加具体,对山石的结构有了更多的理性分析,对自然的认知在不断积累,山水画作为一种独立画种开始走向成熟,但完备的皴法还没有出现。

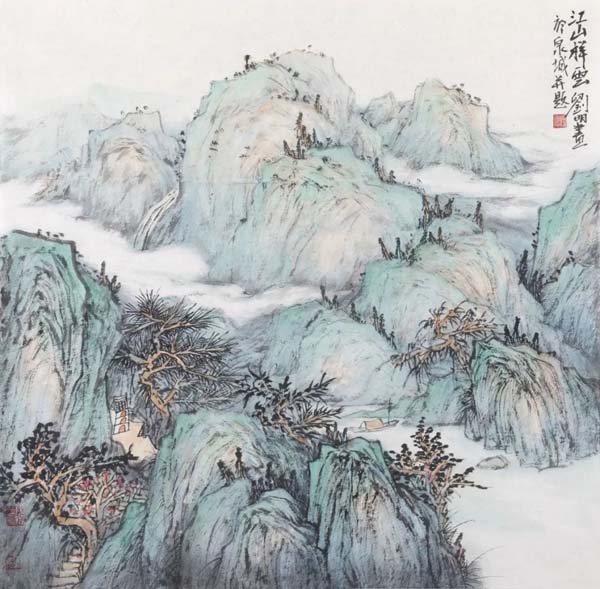

▲刘明 江山祥云图 69X69cm 2020年

荆浩的用笔有勾有皴,这是山水画技法成熟的标志。他所作《匡庐图》气势宏大,用皴法再现了北方山川石质坚硬,气势雄伟,构图采用上留天,下留地,被称之为“全景山水”。关仝受荆浩的直接影响,并有出蓝之誉。荆关两人对山水画的贡献很大,他们找到了洞察自然“物”的门户——皴法,由此进一步丰富了再现性山水画的技法。山水画至五代北宋时期,荆浩曾提出的“远取其势,近取其质”的创作方法和沈括论述的“以大观小”的观察表现自然山川的方法已充分运用。李成、范宽是描绘北方山水景色的代表。李成所画作品萧疏、清旷,客观性的再现了齐鲁一带的山水地貌,给人以清劲、淡雅、悠远的美感。范宽的山水画则雄强浑厚,气势磅礴,笔力老健。

至此阶段,再现性的山水画无论在表现技法还是在构图透视方面均达到了完善的地步。特别是皴法的发现与充实使画家对自然山川的理性认识达到顶峰。当绘画的再现性技法逐步完善后,他们开始“不满足于追求事物的外在模拟和形似,要尽力表达出某种内在风神,这种风神又要求建立在对自然景色对象的真实而概括的观察、把握和描写的基础之上”。画家逐渐加入更多的主观情感,通过自然山川的描绘表达自己的感受,使绘画作品的主观表现性增强,突出了画面意境。“外师造化,中得心源”,这种由外而内的创作意识体现了对再现性山水画追求过程中的审美心理和创作感受,技法已经潜意识地融入画家的作品中,画家的情绪和感受更多地在无意识状态下参与到绘画创作中来,并随之引起了绘画思想、绘画意境及审美情趣的转变,产生了建立在“物境”之上的“物的情趣”。这就是南宋院体山水画独特性的来源,它是绘画向“心境”发展的必然途径。

▲刘明 春意图 30X59cm 2019年

在李唐的《采薇图》中我们可以看出:山水的描绘已不是现实中真山真水,是画家头脑中加工过的能表达画家情感的山水。采用了截取式的构图方法,抓主要的能表达画家感受的景物描绘。大胆构图的取舍和精炼的笔法使绘画的表现性和写意性加大。李唐的另一巨大贡献就是墨法的运用,使得山水画的尚意性进一步加强。水墨可以使画家把画中不重要的物像虚化掉,或一抹带过,画面效果水墨淋漓、主次分明。接下来的马远、夏圭把山水的表现性进一步发扬创新。他们把李唐的小景山水的取景方式和水墨苍劲的画面效果发展到极致,创造出了“马一角、夏半边”,使得南宋院体山水画的风格更加显著,更有利于山水画写意性与心境的表达。到了元代,山水画中“情趣”成分占了主要地位。画家不再拘泥于物象的似与真,因情造境,内在的精神和情感需要成为绘画的重要动力,创造出心灵的画面。此时画中景物不是自然中的客观山水的再现,而是包涵了画家的想象力、人格、心性和意趣的物化形式——“心境”。

二、 追求“逸”的开始

宋代以前的品评标准不外乎一个“形与神”、“以形传神”。唐代张怀瓘《画品断》中始分为“神、妙、能”三品。“‘神’指形神兼备,妙合自然。‘妙’指笔精墨妙,技法比较成熟,有继承和来源,创新和法度。‘能’是品评的最后一等,指表现出‘物’的形”。宋代黄休复,在品评标准中提出了“逸”。他在《益州名画录》中,将“逸”抬升到“神、妙、能”之上,标志着绘画理论有了新的飞跃。他说:“‘逸格’最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表,故目之日逸格尔”。

“逸”在《辞源》中谓之“失也”,“奔也”,“纵也”;“不徇流者谓之逸”。在绘画中,“逸”的概念就是指失之于常法的奔、纵,脱离于法、理之上的寄兴寓乐的一种艺术创作观念和审美心态。对“逸”的追求必须建立在社会整体审美能力的提高和社会发展到一定阶段的基础之上,这也表明艺术正在由宫廷贵族统治下的具有社会宣教功能的审美向文人士大夫的内向审美演化。南宋院体山水画之所以开始具有了“逸”的倾向因为具备了两个条件:其一,由于南宋战乱,政局不稳定,画院对画家的限制减少了,不像北宋及以前那样对画家提出种种限制,画家的创作自由加大。同时可以吸收更多地旁类艺术及非主流艺术。其二,山水画发展到南宋,皴法已齐备,对自然山川“物”的再现能力已成熟,画家可以凌驾于“物”的基础上追求更多主观的东西。“逸对形似的要求,不仅是技巧的精熟,而是要从精熟的技巧中提炼出人性化的因素,并经美的融化而萃取天趣真情,它将绘画推进到表现人性的境地”。在南宋院体山水画家中,马远、夏圭在山水意境营造时不再拘泥于具体物的“形”,绘画的主观性越来明显,在作品中更多的渗透了内心情感。画家依据审美需求和主观情感表达建构画面,有时一棵树会成为画面的主体,且树的造型不再完全遵循于自然的生长结构,而是带有个人的感悟思绪融入其中。有时中景省略留出大片空白色,只描绘近景与远景,这样的画面处理主题更突出意境也更加深远,绘画表现的自由性也增大了,并朝“心境”的方向发展,对后代的绘画影响深远。元代的山水画更多地继承了南宋院体山水画中“逸”的倾向并将其发挥到极致,也不像“神”那样再以物为中心,而是以画家、以“心”为中心,致力于画家胸臆情感的自然流露。于是倪瓒抒写胸中逸气,吴镇把绘画看作是消遣。但由于“逸”是从“形、神”中脱离出来的,使元代的山水画在表现“逸”的过程中仍然有自然景物作为参考。

▲刘明 南山仙居图 30X59cm 2019年

三、个性风格的显露

山水画于晚唐时期已日渐成熟,许多画家在对自然物的不断理性探索中使得山水画技法更加丰富。荆浩数十年如一日地师造化,他的山水画来源于对太行山真实山水的观察和体会,也是对太行山地域风貌的真实描绘。“李成的齐鲁风貌,范宽的关陕气势,一势一情,一文一武,鼎立于北宋初的北方画派”,齐鲁地貌的多丘陵地带,地势平缓深远,对李成气象萧疏,烟林清旷的山水画风形成产生重要影响。范宽峰峦叠嶂,笔势雄强的山水画风格也与关陕一带的自然景色有直接的关系。李成与范宽的作品通过再现性的追摹自然表达出绘画主体的审美理想,带有明显的地域性风格。

在南宋院体山水画中,作品的地域化风格已经减弱,个性风格开始显露。在李唐的《万壑松风图》中,皴法的选择已不是依据具体的哪一部分山川,而是对自然山川整体描写和画家情感的表达。《清溪渔隐图》这种倾向更为明显,狭长的横向构图和截取式的山水景色,山石技法的创新和水墨的运用使得画面意境深远。马远的画作构图峭峰直上,干脆利索,不见山顶。或悬崖峭壁,不见山脚。或者孤舟冷月,一人垂钓。这是通过夸张或取舍对景物的概括表现和意境的表达。夏圭写意式的笔法加强了墨的表现力,强调墨与画面气氛的统一,气氛淋漓,树木苍润。另外对中景的省略更好地表达了画面意境,形成了强烈的个人风格。绘画作品的个性化风格的加强,表明画家正逐步摆脱“物”的束缚,增加主观的感悟。他们为了适应艺术情感的表达,或舍去无关因素,或强化某个局部。南宋院体山水画给了后代一个启示:可以加大对笔墨、构图、景致的改造,以适应心绪的主观表达。于是倪瓒了了逸笔,不求形似,使画中景物及笔墨表现达到最简。王蒙繁密的牛毛皴和构图表达了画家对南方郁郁葱葱景色的感受,并把景物的描绘用强烈的笔墨符号化加以主观表现,实现了“心境”的表达。以马远、夏圭、李唐、刘松年为代表的南宋院体山水画家大胆创新,把心绪的表达凌驾于绘画技法之上,开辟了山水画的另一新篇章。

▲刘明 江山醉墨图 69X137cm 2019年

四、诗意化倾向

在宋代画院,学文气氛浓厚,皇帝通常以身作则地要求画家提高文化修养。画院的录取制度中就有以诗句为命题作画的记载:“所试之题如野水无渡,孤舟尽日横,自第二人以下,多系空舟岸侧,或拳鹭于舷间,独魁则不然,画一舟人卧于舟尾,横一孤笛,其意以为非无舟人,只无行人耳”。另外诗意境的表达方式也对画家产生了积极的影响,启发画家寻找一种更能抒情达意表现“心境”的作画方式。诗人藏情于景,虽不言情,但往往更显情深意浓。李白在《送孟浩然之广陵》中写道:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。这首诗全是对客观景物的描写,字面上一点也没说出对友人的态度,但从那烟花三月的美好景色中深深地流露出对友人的祝福和依依不舍的眷恋,表达地情深意挚。这种寄情于景,藏情于景的表达方式对南宋院体山水画意境的开拓产生重要影响。山水画从再现性到尚意性的转变在很大程度上是由诗的介入来完成的,诗歌为他们的追求提供了一种媒介或思维方式。钱钟书在《中国诗与中国画》中认为“诗与画不但是姊妹,而且是孪生姊妹”,这个比喻说明了诗与绘画的某种关系,但作为一种自觉的普遍的艺术趣味趋势和审美目标,并在审美标准中占主要地位是从南宋开始的,从而开辟了一个新篇章——南宋院体山水画风。

南宋院体山水画家利用诗歌开拓画境以求物我合一由画境入诗境,在画境中体现诗境,所谓“诗中有画,画中有诗”。在马远、夏圭的“马一角,夏半边”的构图方式就说明了他们在处理画面意境、表达诗的境界方面的大胆创新。他们放弃了大构图,把精力放在通过细节描绘表现绘画的诗境方面,选择某个局部作为表现整体的一个缩影。以小见大,以少胜多。加上精心的独特经营位置和笔墨处理,使得他们的作品表达出一种含蓄的诗情画意,逐步使绘画主体的情感表达成为绘画的主要目标。南宋院体山水画在追求诗意化倾向的同时仍然以客观物象为基础,做到两者并重,并不是空洞地随意地抒发内心情感而流于形式。这是南宋院体山水画不同于纯文人画的方面。其次南宋院体山水画又通过画院这一官方组织影响了当时的绘画审美意识,也深深地影响了元代的绘画。

▲刘明 溪山春意图 69X137cm 2019年

五、结束语

山水画从独立于人物画的背景发展到一种能自由反映画家真实的思想感情的艺术门类,经历了多次变革阶段:“山水至大小李一变也,荆、关、董、巨一变也,李成、范宽一变也,刘、李、马、夏又一变也;黄鹤又一变也”。其中最重要的一次变革就是以刘、李、马、夏为代表的南宋院体山水画,他们之所以在山水画史上具有重大的转折和承上启下的作用是因为改变了山水画发展的趋势,开拓了一个新篇章:使山水画由重客观、重再现向重主观、重表现转变,从“物境”向“心境”的方向发展。虽然他们在“心境”的表达方面不像元代画家那样自由奔放,但是这种历史贡献是巨大的。