高凤翰因为是山东人,在其性格中也就一定带有山东人所特有的直爽、仗义、耿直和厚道。他的“屡试不第”以及后来在官场的浮浮沉沉,都注定和他的性格有关系。但也恰恰因为这种性格才能结交卢雅雨、马曰琯等这样的有文化、有修为的大盐商,也才能和郑板桥、金农、李鱓、李方膺、高翔等书画名家成为至交。

高凤翰与郑板桥、金寿门、李鱓、李方膺等都有“由民为官再为民”的人生大转折,从清苦入富贵再转入穷困潦倒,这也导致了他们在性格方面的游戏人生,戏虐无常的转变。其他如罗聘、华喦、金农、黄慎等也经历了卖画扬州时生活富裕,晚年则穷愁潦倒,孤芳自赏的戏剧性变化。他们在这种救世与自救的双重人格矛盾中转换与挣扎,在文人和商人的夹缝里求生存,在“雅”与“俗”、“真”与“假”中抉择。“扬州八怪”艺术家群体的人格和艺术创作一直贯穿着他们对时代和个人的困惑与迷茫,以及他们相近似的的人生苦楚,他都试图把“四王吴恽”等所谓的正统派笼罩的乌云撕开一道裂口,既能让阳光照进自己的精神家园,也能传达出发自心底的呐喊。他们不仅仅为了张扬个性,发泄自己的不满,更是一种突破时代审美枷锁、打破文化专治牢笼的精神释放。

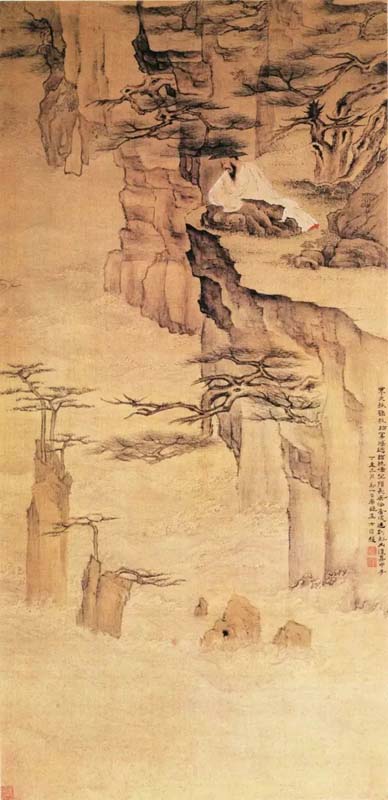

自画像 绢本设色 106×53.4cm 北京故宫博物院藏

高凤翰在诗文、书画、篆刻、治砚等方面都有很深的造诣。因其画作名扬天下,故其他方面均为其画名气所掩。《续印人传》这样描述:“负超卓之才,尤豪于诗,酒酣耳热,挥洒烟云,往往千言立就。究心缪篆,印章全法秦汉,苍古朴茂,罕与俦匹。山水极纵逸,不拘于法,以气胜。草书圆劲飞动有生趣。”[1]

他一生诗作大约三千余首,结集名曰《南阜山人诗集类稿》。高凤翰与其他“扬州八怪”画家一样,不单单是一个书画家,首先是一个诗人。正因为他有一颗诗心,所以在他的眼中,万物都寓有一种诗境,他的书画也因此被赋予了一种区别于画匠之作的文人气质。高凤翰的论诗绝句云:“诗必因题构,如人体称衣,谁将金锁铠,好向玉腰围,荒塞宜吹角,空山自落晖,古来参妙解,只有杜陵微。”[2]其好友卢见曾如此评价他的诗:“最风流处却如痴,颠米迂倪未是奇,再散千金因托钵,已残右腕更临池,殷萧洒谈元旦,戴椽昂对薄词,见说淮南传盛事,遗文争患少人知。”[3]从中可以看出卢见曾对他的了解,更直接指出“遗文争患少人知”的遗憾。

高凤翰 《春晖晓艳图》

高凤翰认为人品与艺品有着直接的关系,他的一生也是一直践行人品艺品合一的观念的。他在为高其佩收藏的《明肃本淳化阁帖》上题云:“昔人谓右军人品绝高,惜为书法所掩。此弟为不知书者言之,今观其书,端庄和雅,元气浑然,即其人品可知。……近代以来,疏秀率真如倪鸿宝、嵌崎磊落如黄石斋;瘦劲朴野如浦青主,皆一望而知其人,孰谓书法不可以观人哉。”[4]高凤翰学书取法颇高,从汉隶北碑中尚法,从摩崖石刻中得意。仰慕前贤,不随大流。他曾自题:“眼底名家学不来,峰山石鼓久沈埋,茂陵原上昔曾过,拾得沙中折股钗。”[5]

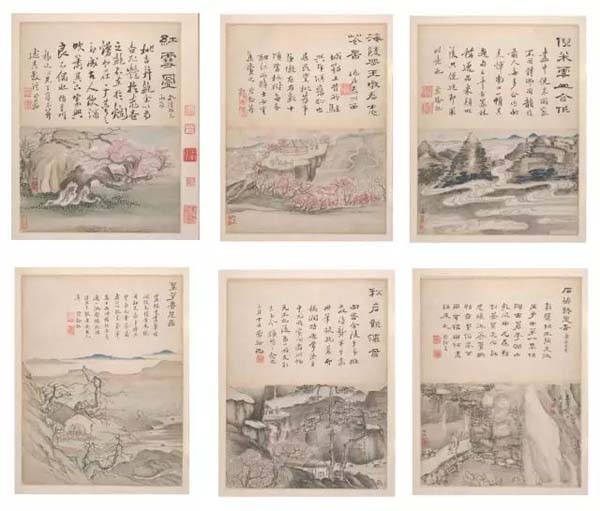

清 高风翰 山水书法册(六开)纸本水墨设色 各31.8 x24.8cm 美国大都会艺术博物馆藏

高凤翰对真草篆隶以及章草都颇有研究,隶书师法郑簠和张在辛,在其潇洒飘逸、秀美灵动的基础上有所变化;楷书师法钟繇、黄道周,以钟繇之结体结合黄道周之笔意,笔力挺劲,厚重稳健;行书师法欧阳询、赵孟頫、徐渭、苏东坡、黄庭坚等。线条有含蓄、朴实的内质,用笔恣肆、果敢,笔力遒劲,行笔过程中中侧互用,字与字之间错落有致,章法自然、灵活。他在题跋或者砚铭中隶书、楷书互用,行书、楷书搭配,变化莫测,自然流畅,气息高古。

高凤翰自小喜好篆刻。“余年八、九岁,便随弄石,伯兄间有选弃者,漫掷一二与之,渐置䇲收秘,兴至,背人辄发现之。”[6]高凤翰的印学启蒙应该就是从此开的。他曾藏“汉印百方”之多,取法汉印,又出新意,为一代圣手。他的一方“家在齐鲁之间”就足以奠定他在中国印学史上的地位。线条灵动圆润,但点化一任自然,如用铁笔直书,粗细、长短搭配合理,加上因历史久远所留下的不经意的磕碰,就在一方小小的印石上展现出了一个个性十足、才华横溢的篆刻家形象。其“左臂”、“丁巳残人”“丁巳年”等印,线条有些粗率,线条质量也不似以前,应该是他右臂病残后用左手刻就的。郑板桥也曾在其右臂病废之后为其刻“砚田生计”,并作诗及跋云:“西园左手寿门书,海内朋友索向余。短札长笺都去尽,老夫赝作亦无余。西园工诗画,尤善篆刻,病废后,用左臂,书画更奇。余作此印赠之,竟忘其雷门也,郑燮并志。”(郑板桥全集·印跋)[7]他曾经为郑板桥刻过多方印章,其中最著名的就是郑板桥经常用的“七品官耳”一印。[8]

高凤翰 《砚史》其一

关于其治砚以及其所写《砚史》,古拙朴茂,大气磅礴。“放于诗酒,性嗜砚,所藏皆手琢,自为铭词。”陈振濂评价其“高凤翰的《砚史》价值绝不在他的印章和书画之下,或有过之。”[9]

高凤翰的画主要分为两个时期,是以其五十五岁(1737)右臂病废为分界。早年,以右手所作作品主要以山水和花鸟为主,其山水画更胜一筹。“山水极纵逸,不拘于法,以气胜。”前期的绘画偏于工细一路,也画工笔画,细腻灵动,秀润淡雅。

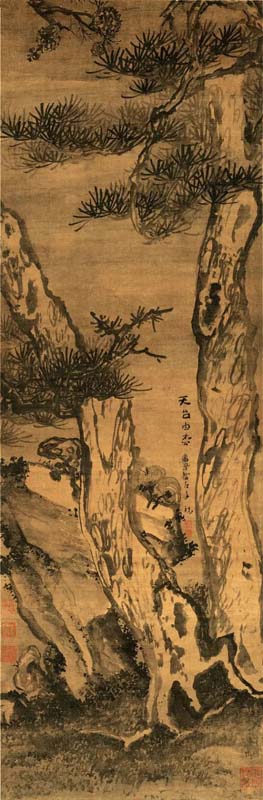

清 高凤翰 天台白松图 绢本设色105X34.95cm 中国国家博物馆藏

其五十五岁后,画风大变。《四库存目提要》记载:“凤翰工于诗画,笔墨洒脱,不主故常。风痹后,右臂己废,乃以左臂挥洒,益疏野有天趣。间作诗歌,不甚研练,往往颓唐自放,亦不甚局于绳尺。然天分绝高,兴之所至,亦时有清词丽句。”由于改用左手,他不再画工笔画,放笔挥洒,直书胸中意气。以书入画,用笔放纵,浑厚苍润,气沉色清,古意弥漫。他自己曾说:“弟右手之废,其苦尤不胜言。近试以左腕代之,殊大有味,其生拗拙涩,有万非右手所及……”[10]其在《题怪石图》中这样写道:“自丁巳右手废后,一切笔墨之役,惟以左手供驱使,细乱所在,多不能曲折满意,而于纵掣急赴促节以合天沙,则右手反让专长矣。此册即余放手取机成之天悦者,及画题辞,展完再四,忽不禁发狂自笑,漫语弟侄之从事学画者曰:汝曹亦且搁断右手,何如?”可见后来用左手所作反倒成就了高凤翰,其效果更能达其心意。

其实,高凤翰在三十二岁时,也就是乾隆五十三年(1714),就用左手画了一幅《花卉斗方》(现存四川美术学院陈列馆)。[11]说明他很早就尝试用左手画画了,并且已经有一定水平了。他在右手病废前已经开始变法,这在一些画作中是能够找到证据的。另外,他曾跟随高其佩学习指头画,以指代笔,挥洒写意,别有意趣,这种感受也体现在其以左手所画作品中。故其虽右臂病废,左手却能很快适应且能达到“书画益奇”之境界。郑板桥曾说:“人但羡其末年老笔,不知规矩准绳,自然秀逸绝俗,于少时己压倒一切矣。”

高凤翰 《花石图》

纵观高凤翰的一生,宦海沉浮,几经辗转,郁郁不得志,晚年的生活更是雪上加霜。好在凭着他几十年过硬的诗文书画的功底,在病臂之后,能够自强不息,扭转乾坤,以左手成就书画事业的高标,形成了独特、生涩、古拙的艺术品格。高凤翰在致友人书:“弟右手之废,其苦尤不胜言。近试以左腕代之,殊大有味,其生拗涩拙,有万非右手所及。……弄笔一生,不可不知其味。……弟于此中实有所得,非作此吊诡不近人情之言也。”他的书画艺术经历了由蚕成蛹,由蛹化蝶的蜕变过程,也正如凤凰涅槃,浴火重生一样,从苦难的低谷达到了新的高度。秦祖永在《桐阴论画》中评其画曰:“离奇超妙,脱尽笔墨畦径,盖其法被趣足,虽不规规于法,而实不离乎法也。”

这件重庆三峡博物馆馆藏的高凤翰册页正是其晚年的精品,品相完好,传承有序,是研究高凤翰左笔书画艺术的重要物证。

[1](清)周亮工、汪启淑《续印人传》.扬州.广陵书社.1998.49

[2]李既陶《中国画家从书·高风翰》.上海.上海人民美术出版社,1963:15

[3]李既陶《中国画家从书·高风翰》.上海.上海人民美术出版社,1963:23

[4]李金新、郭玉安《高凤翰年谱》见《扬州八怪年谱(上)》南京.江苏省美术出版社1990:303-304

[5]李金新、郭玉安《高凤翰年谱》见《扬州八怪年谱(上)》南京.江苏省美术出版社1990:282

[6]转引自李金新、郭玉安《高凤翰年谱》见《扬州八怪年谱(上)》南京.江苏省美术出版社1990:278

[7]转引自李金新、郭玉安《高凤翰年谱》见《扬州八怪年谱(上)》南京.江苏省美术出版社1990:279

[8]周积寅 《郑板桥》.长春.吉林美术出版社.1996:214

[9]陈振濂《品味经典-陈振濂谈中国篆刻史》.杭州.浙江古籍出版社2007:37

[10]转引自吕晓《中国花鸟画通鉴14 争长三绝》.上海.上海书画出版社. 2008:42

[11]李金新、郭玉安《高凤翰年谱》见《扬州八怪年谱(上)》南京.江苏省美术出版社1990:289