引 言

书法的范围十分宽泛,尽管许多人担心不给书法来个严格的界限就是对书法的不尊重,然而所谓严格的界限从来就不存在,就像贡布里希所说的“根本没有大写的艺术其物”[1]。李学勤指出:“中国文字从它的起源到形成是和书法同时产生的,完全没有书法考虑的文字是从来没有的。”[2]如果否认书法与汉字书写是一回事,可能会引发如下疑问:既然有书法考虑,那么有多少书法考虑的汉字书写才能算作书法呢?这是一个徒劳的疑问,因为统计“书法考虑”的量的标准根本不存在。所以,将书法等同于汉字书写是当然的结论。

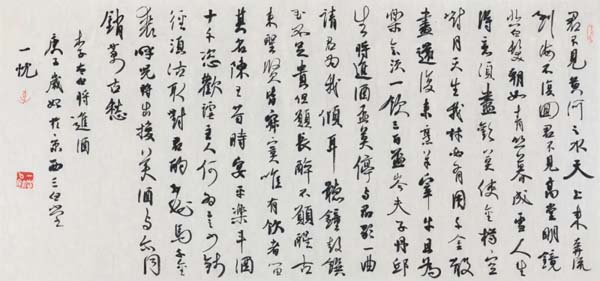

李白《将进酒》 李永忠 33x70cm

从主体角度看,书法涉及的是从普通作者到顶级专家的巨大跨度,这样的跨度使书法具备了处于两极的大众性和精英性。张怀瓘《文字论》:“阐《典》《坟》之大猷,成国家之盛业者,莫近乎书。其后能者,加之以玄妙,故有翰墨之道光焉。”[3]这里的“书”和“翰墨之道”都是书法,不过,前者主要表现为大众性,后者主要表现为精英性;经“能者”(精英)加入“玄妙”,前者转化为后者。因此,可以将“玄妙”视为大众性与精英性在内涵上的主要差异。玄妙涉及“无”和“有”两个层次,大致可以理解为“可感的”和“可视的”——无论可感的还是可视的,都是幽深微妙的。

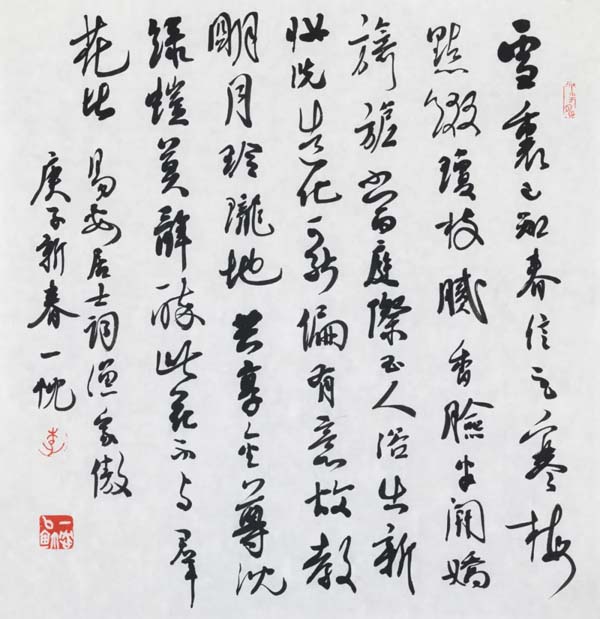

李清照《渔家傲》 李永忠 35x35cm

精英性具备大众性无可比拟的审美价值,自然更加令人向往。不过,跟大众与精英在人数上的悬殊比例类似,大众性而非精英性才是书法史普遍表现的属性。一个值得注意的情况是,自从楷书在唐代完全成熟后,就再也没有出现新的字体;也许与此相关,书法的精英性在唐代以后消减较多,毕竟新字体本身就带着不同于旧字体的玄妙,而字体齐备之后就不会再有这类玄妙了。

关于宋代书法,赵构《翰墨志》说:“本朝承五季之后,无复字画可称。至太宗皇帝始搜罗法书,备尽求访。当时以李建中字形瘦健,姑得时誉,犹恨绝无秀异。至熙丰以后,蔡襄、李时雍体制方如格律,欲度骅骝,终以骎骎不为绝赏。继苏、黄、米、薛,笔势澜翻,各有趣向。然家鸡野鹄,识者自有优劣,犹胜泯然与草木俱腐者。”[4]所谓“绝无秀异”、“不为绝赏”,都是精英性缺失之意,而“犹胜泯然与草木俱腐”则意味着有限地优于大众性。心平气和地看,这样的评价不无道理。而针对有新字体形成的时代,类似的评价从未出现,料想即便出现也是站不住脚的。

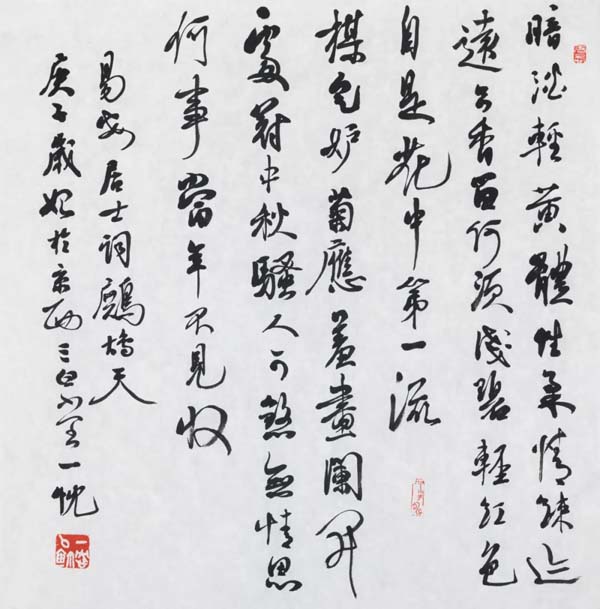

李清照词《鹧鸪天》 李永忠 35x35cm

元代书法主流是赵孟頫书风,“除却寥寥几个书家如康里子山、鲜于枢、揭傒斯、倪瓒、杨维桢等不受他影响之外,其余整个书坛全在他的势力之内”[5]。但赵氏没有展现出足够的作为偶像的创造能力,而创造能力是精英性的必要前提。

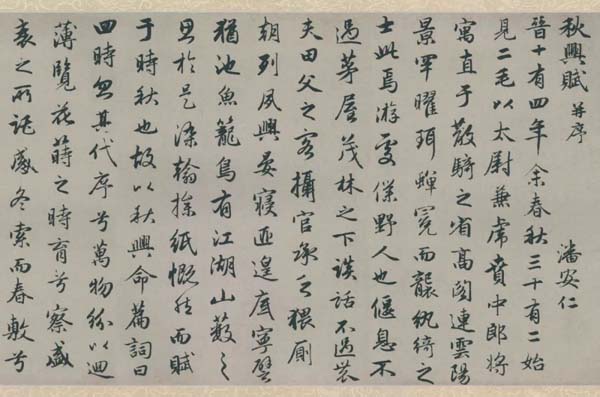

秋兴赋行书局部 赵孟頫

明代书法也经历了长期的低迷,“帖学大行,故明人类能行草……惟妍媚之极,易粘俗笔,可与入时,未可与议古”[6]。另外,赵孟頫的影响仍在,吴德旋《初月楼论书随笔》:“董华亭(其昌)云,今人眼目为吴兴所遮障。盖胜国时万历以前书家,如祝希哲、文征仲之徒,皆是吴兴入室弟子……华亭出,而明之书法一变矣。”[7]的确是书法史上的闪亮一笔,董其昌清醒地意识到了书法的平庸流变,并做出了理论和实践上的诸多努力,使书法的精英性得到了一定的提振。

(未完待续……)

[1]贡布里希:《艺术的故事》,生活·读书·新知 三联书店一九九九年版,第十五页。

[2]李学勤:《中国文字从起源到形成和书法同时产生》,《中国书法》杂志,二〇〇一年,第十期,第九页。

[3]张彦远辑 洪丕谟点校:《法书要录》,上海书画出版社一九八六年版,第一二七页。《中国文字从起源到形成和书法同时产生》

[4]卢辅圣主编:《中国书画全书》,第二册,上海书画出版社一九九三年版,第一页。

[5]石峻:《书画论稿》,华正书局一九八二年版,第一一三页。

[6]马宗霍:《书林藻鉴 书林记事》,文物出版社一九八四年版,第一六四页。

[7]上海书画出版社 华东师范大学古籍整理研究室选编 校点:《历代书法论文选》,上海书画出版社一九七九年版,第五九〇页。