建构精当的学书范本体系是实现书法理想的基础,建构范本体系的前提是对已有书法资源的准确理解。《容台集》:“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。或曰意不胜于法乎?不然,宋人自以其意为书耳,非能有古人之意也。然赵子昂(孟頫)则矫宋之弊,虽己意亦不用矣。此必为宋人所诃,盖为法所转也。”[8]这是董氏建构范本体系的主要框架。该框架对赵孟頫的排斥是坚决的,带有以去平庸化为底线之意。然而赵氏对当时和后世造成了广泛影响,堪与比肩的元代和元代以后的书家是极为罕见的,这样的事实反映了人们的景仰态度,董其昌又根据什么将赵氏排斥于范本体系之外呢?

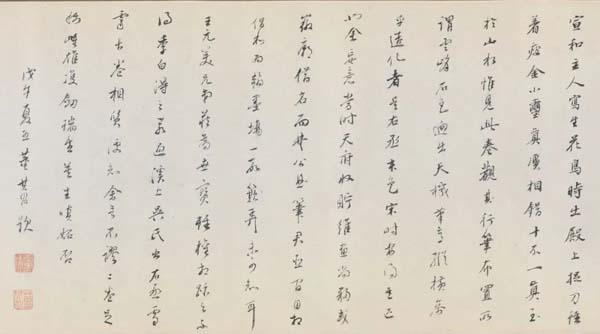

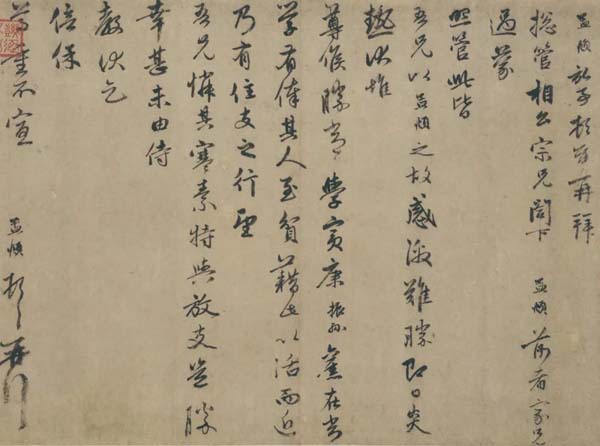

董其昌 行书跋赵佶雪江归棹图卷

书法是一项带有强烈个人色彩的活动,“传志意于君子,报款曲于人间”(萧衍《草书状》)、“达其情性,形其哀乐”(孙过庭《书谱》)是这项活动的核心价值,而“虽己意亦不用”等于主动放弃了本该珍视的核心价值,使书法走向躯壳化。此外,书法固然有按照一定方法书写的意思,但方法只是手段,如果以方法为目的,就沦于“为法所转”。可见,董其昌指出赵氏“虽己意亦不用”、“为法所转”,这实在是很严厉的批评。在大众书写者当中,“虽己意亦不用”和“为法所转”也许是司空见惯的,但是身为文艺领军人物的赵孟頫应该有跟他的社会地位相符的审美品格,遗憾的是他表现得很平凡。马宗霍《书林藻鉴》:“元之有赵吴兴(孟頫),亦犹晋之右军,唐之鲁公,皆所谓主盟坛坫者。然右军能集汉魏之成,鲁公能掩南北之长,吴兴虽云出入晋唐,兼有其妙,顾学晋者纯是晋法,学唐者纯是唐法,求其一笔为家法者不可得。此承宋季书法无纪之后,固当屹然为正宗。以视右军、鲁公,则才力已薄,仅能不失旧物。”[9]马宗霍的论调与董其昌一致,“求其一笔为家法者不可得”就是“虽己意亦不用”,“仅能不失旧物”就是“为法所转”。

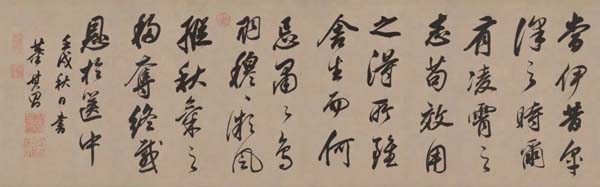

董其昌 白羽扇赋

董其昌还把自己当作赵孟頫的参照物,这样的现身说法会示人一种可以信任的方向。《容台集》:“与赵文敏(孟頫)较,各有短长。行间茂密,千字一同,吾不如赵。若临仿历代,赵得其十一,吾得其十七。又赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色。赵书无弗作意,吾书往往率意。当吾作意,赵书亦输一筹,第作意者少耳。”[10]又,“吾于书,似可直接赵文敏,第少生耳。而子昂之熟,又不如吾有秀润之气。惟不能多书,以此让吴兴一筹。”[11]两相对比,看似“各有短长”,言下之意却未必如此。赵书较董书章法密丽(“行间茂密”),承认这一点大概谈不上多么佩服[12]。“千字一同”很难理解为对高手的正面评价,好像说的是稳定,其实更可能说的是呆板。赵书熟练,董书生疏,但前者“因熟得俗态”,而后者“因生得秀色”。赵没有不认真的(“无弗作意”),董一般不认真(“往往率意”),但如果董愿意认真一些,那么赵就输了——董的问题是认真的时候少(“作意者少”),这可是只有自负的聪明人才会出现的问题。另外,艺术比的是高度和质量而不是速度和数量,书法也不例外,“不能多书”算什么弱项?至于临摹古人,董能学到七成,赵仅能学到一成,后者显然站在门外。综合地看,站在古人门外的赵孟頫认真地、熟练地、甜俗地、大量地、整齐地、排列紧密地书写着,这就比较像是一个写字匠了;不言而喻,只有对立的一极才是值得向往的,而门内的董其昌正是这对立的一极,这是精英性的一极。

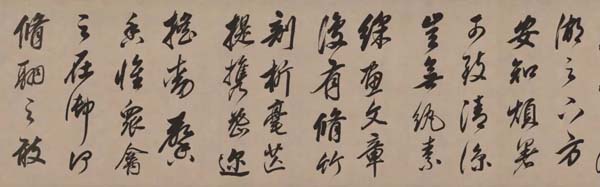

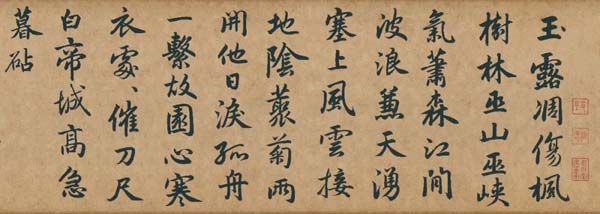

赵孟頫 过蒙帖

董其昌《容台集》:“吴兴书易学,米(芾)书不易学,二公书品于此辨矣。”[13]又,莫云卿《评书》:“右军之言曰:‘平直相似,状如算子,便不是书,但得其点画耳。’文敏之瑕正坐此邪!”[14]又,冯班《钝吟书要》:“赵文敏……喜避难。”[15]上文提及,玄妙是书法精英性的主要内涵,玄妙本身意味着非比寻常的高度,而高度又表现为技术上的难度。就算赵孟頫书法有着种种了不起的优点,但“喜避难”无疑是对幽深微妙的卓越传统的背离,这注定了“但得其点画”、“易学”的结局,而与精英性的阻隔在所难免。

宋代不少主流书家对书法采取了游戏的态度,“自以其意为书”,造成了“宋季书法无纪”的局面。赵孟頫想要校正宋人的偏颇,虽然造诣并不尽如人意,但其出发点是切中要害的。董其昌建构的学书范本体系是以五代以上为主的,这也从一个侧面肯定了赵氏校正宋人的动机。

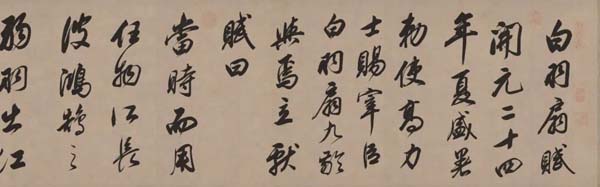

赵孟頫 杜甫秋兴八首局部

董其昌提出“晋人书取韵,唐人书取法”,这是极有见地的。韵是书法精神内容的高地,所以董氏的范本体系以晋人为领袖。他引用黄庭坚的诗“世人但学《兰亭》而,欲换凡骨无金丹”,来说明王羲之书法是“学之转远”[16]的。又,关于王献之《辞中令帖》,他说:“观其运笔,则所谓‘凤翥鸾翔,似奇反正’者,深为漏泄家风,必非唐以后诸人所能梦见也。”[17]可知晋人之“韵”有着难以想像的实现难度,而转过头看,从唐法入手则是可操作的,因而董氏说:“晋书无门,唐书无态,学唐乃能入晋。”[18]

唐代书家中董其昌最为服膺颜真卿,他说:“余近来临颜书,因悟所谓折钗股、屋漏痕者,惟二王有之。鲁公直入山阴之室,绝去欧、褚轻媚习气。东坡谓‘诗至于子美,书至于鲁公’,非虚语也。颜书惟《蔡明远序》尤为沉古,米海岳(芾)一生不能仿佛。”[19]颜真卿承接二王正脉,达到了米芾不能企及的高度,而米芾也是“不易学”(上引)的,颜氏非精英而何?五代杨凝式也是董其昌所推崇的,董氏认为他“深得颜鲁公之神,非欧、虞辈所能梦见也。”[20]杨氏的境界可想而知。董其昌还说:“书家以险绝为奇,此窍惟鲁公、杨少师得之,赵吴兴弗得也。”[21]颜、杨并提,其共同特点是“以险绝为奇”,而“以险绝为奇”正是以玄妙为内涵的精英性的一种征象。

颜真卿 自书告身帖

在建构范本体系问题上,董其昌对米芾的态度值得重视。董氏《画禅室随笔》:“字须奇宕潇洒,时出新致,以奇为正,不主故常。此赵吴兴所未尝梦见者,惟米痴(芾)能会其趣耳。”[22],激赏之意表露无遗——讽刺的是,赵孟頫又一次充当了平庸的陪衬。《明史》称董氏“始以宋米芾为宗,后自成一家”[23],可知米芾并不是董氏的最终目标,而只是其范本体系的起点。可以认为,在赵孟頫的反衬下[24],以米芾为起点、以杨凝式、颜真卿、二王为主要线索的范本体系指向的是难能的精英性。

(未完待续……)

[8]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二二三页。

[9]马宗霍:《书林藻鉴·书林记事》,文物出版社一九八四年版,第一五〇页。

[10]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二二四页。

[11]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二二五页。

[12]董其昌《画禅室随笔》:“古人论书,以章法为一大事,盖所谓行间茂密是也。”话虽如此,但章法在人们心目中的重要性远不及笔法、字法等书学环节。又,袁昂《古今书评》:“钟繇书……行间茂密,实亦难过。”董氏不一定沿用此处语意,因为几乎没有人认为赵孟頫书与钟繇书之间存在值得注意的关联。

[13]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二三四页。

[14]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二一五页。

[15]上海书画出版社 华东师范大学古籍整理研究室选编 校点:《历代书法论文选》,上海书画出版社一九七九年版,第五五五页。

[16]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二三〇页。

[17]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二四二页。

[18]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二二三页。

[19]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二三三页。

[20][21]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二四五页。

[22]崔尔平选编点校:《明清书论集》,上海辞书出版社二〇一一年版,第二五〇页。

[23]张廷玉等撰:《明史》,中华书局一九七四年版,第七三九六页。