作者:王镛

(现任中央美术学院教授、书法艺术研究室主任、中国书法家协篆刻艺术委员会副主任、全国中青年书法篆刻展评审委员会副主任、沧浪书社社员。中央美术学院教授、中国美术家协会会员、东方美术交流学会副理事长。)

古人讲“书如其人”,我也强调作品是人的生活状态、心理状态的一个综合。

看一张作品的话,很难反证出来,因为他是一个学习的过程。如果和人品联系起来,比如说这个人思想低级,但他挺认真地在临摹谁。所以,我觉得应该脱离开学习,进入创作阶段,形成自己风格的时候,再进行评判更准确一些。但是完全根据这个去评判,也会有所牵强。如果这个人能做到这种水准的作品,达到这个高度,那么我觉得这里一定有他的世界观、为人等方方面面的潜移默化的东西。在这个漫长的过程中,从学习到创造的实验阶段,再到作品的成熟,甚至创作出一种能够引领时代的风格,被大家都接受、推崇,人品必然要影响到他的思想,每天都面临着选择,这个选择就跟人品有关。举个最简单的例子:黄老板昨天看了我的字挺高兴,那么,我明天还要这么写,黄老板高兴就会去买,你看,人品就会影响到创作方向的选择,这是一个最浅显的例子。实际意义上还要深刻得多,可以挖掘很多东西出来。你的思想不正,斜门歪道,你想你能达到这个高度吗,.达不到的。我想应当这样理解这个问题。

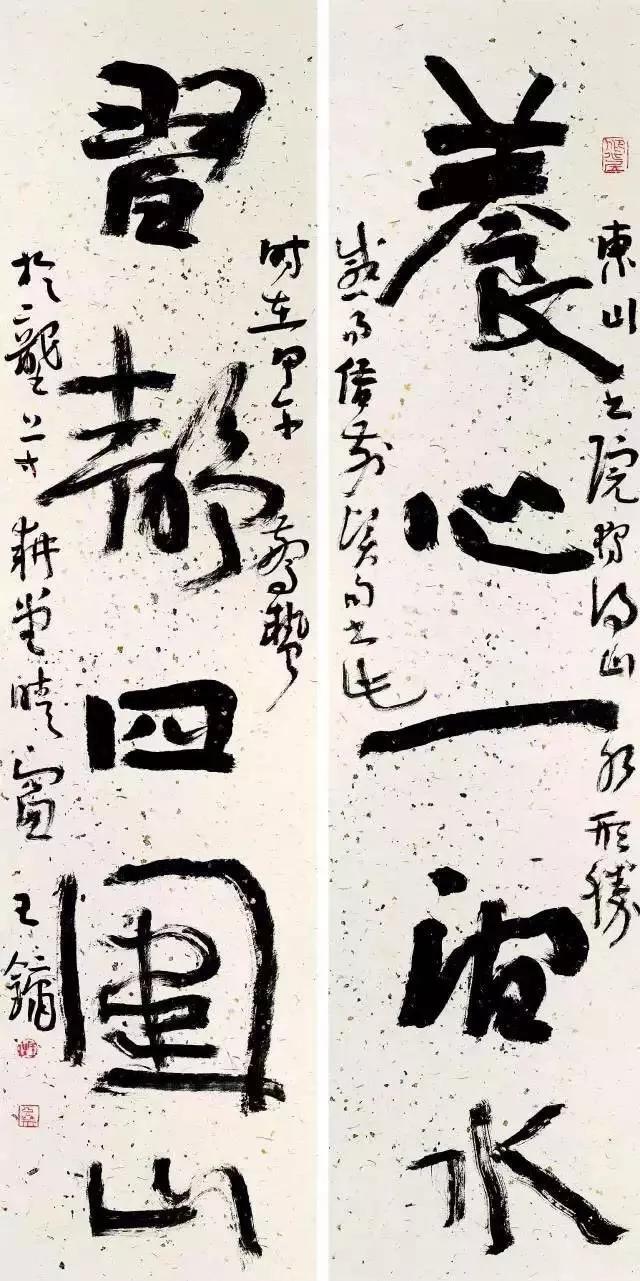

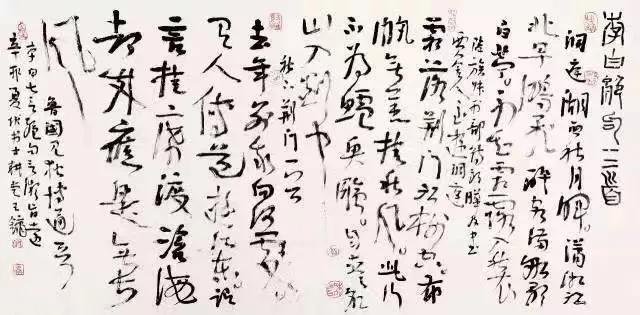

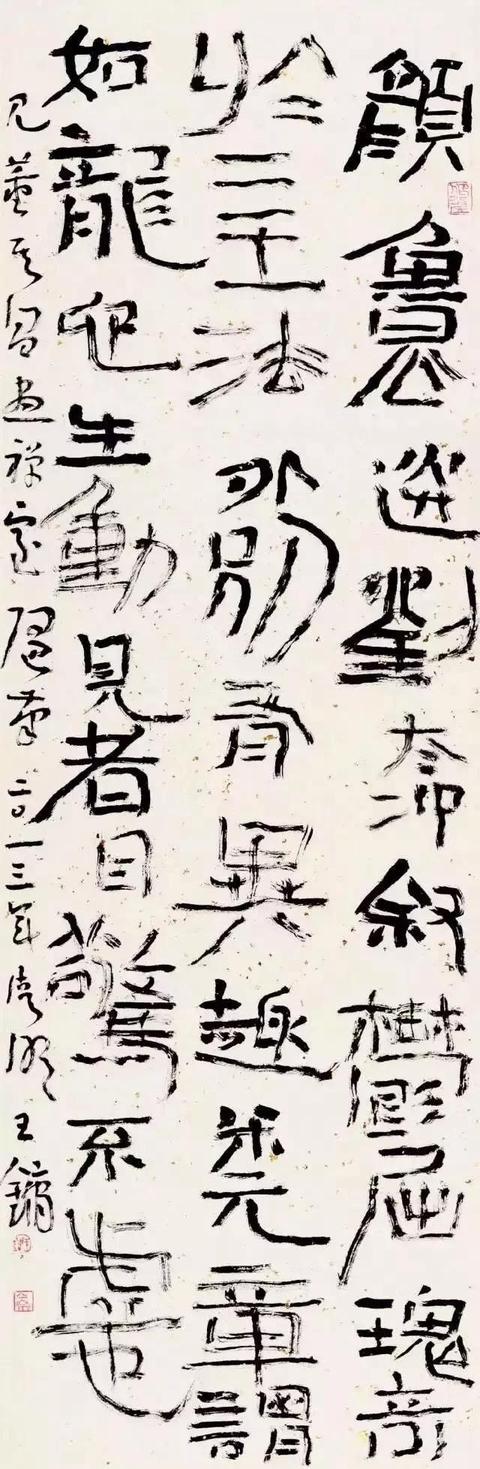

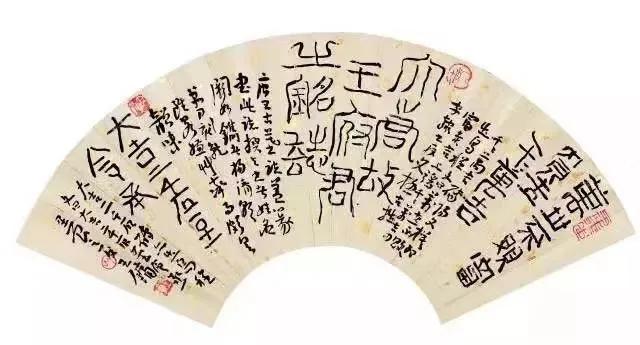

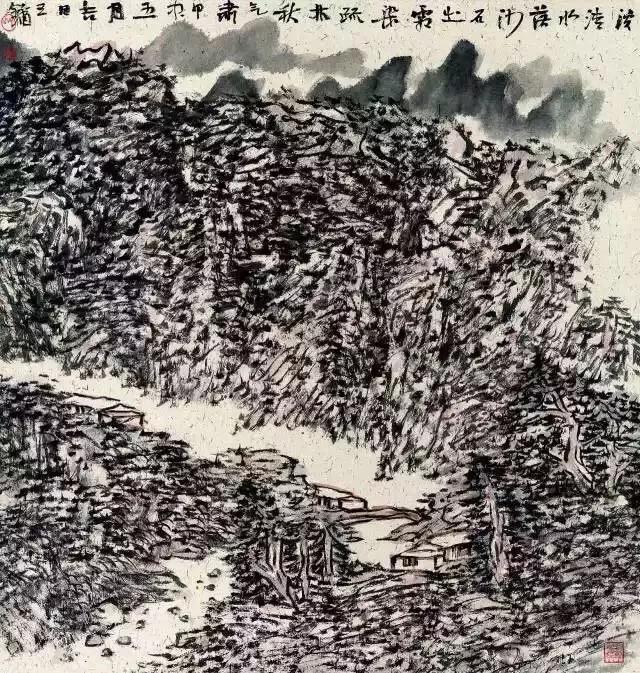

王镛书法作品

一、诸体兼擅

五体兼擅的问题,许多书家更多地是在关注其形式上的差别,没有探明内在的笔法、体势的贯通性,这也是五体兼擅难度体现的另一方面,赵子昂的“用笔千古不易”,各种书体内在有很紧密的联系,特别在用笔上。用笔变化其实都是很表面化的东西。比如隶书的蚕头雁尾,是隶书变为一种规范化书体的时候人们赋予它后期的一种特点。我们现在看隶书的整个发展过程,这个东西实际上是很表面的现象。其实它内在的普通点画跟篆书的联系是非常紧密的。如果不写篆书就学习隶书,就容易写得很俗。

做到“诸体兼擅”是很难的。把一种书体创作好跟 “五体兼擅”是有内在关联的。从甲骨文开始,中国书法几千年间的前后演变都是有关联的。每一种书体最基本的笔法包括构成都有关联,如果都局限在某一种书体里,眼界不会太宽。在眼界不宽的情况下,要想提高、突破,这本身也会产生很多问题,而且非常困难。但是,多关注、多研究一下其他书体肯定比专注一两种书体更有裨益。在一种书体上既深入传统,又有新意、有个性,这已经很难了。再对其他各种书体分别下功夫,再把它们统一融合成一种比较统一的风格,这确实很难,能做到的确实不多。

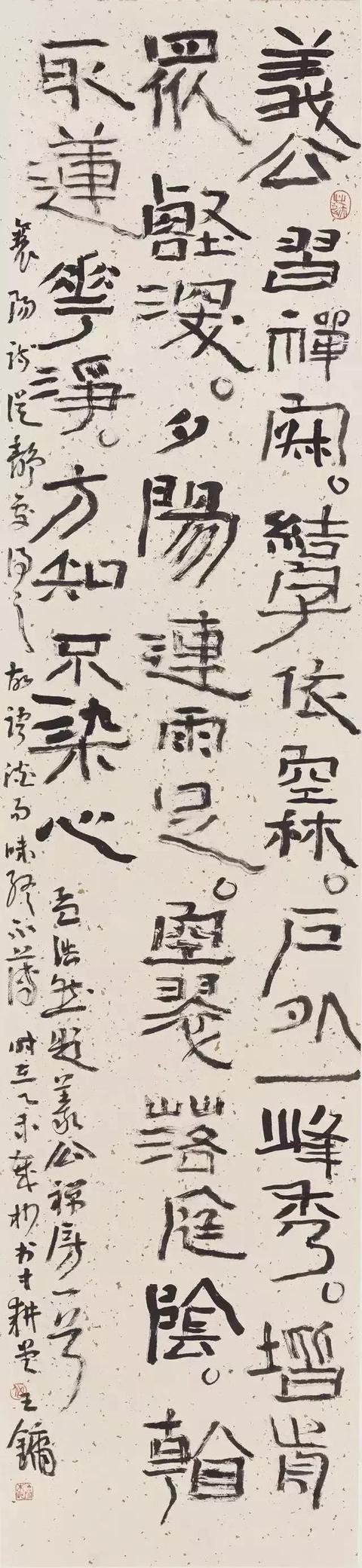

王镛书法作品

二、书体关系

魏启后曾说过这样一句话:“如果写楷书不懂草书的话,楷书是不可能真正写得好的。”但是我认为这句话值得商榷。把楷书当作草书、行书的基础,是有问题的。以前的观念认为先出现楷书,后出现行书、草书,这本身是不对的,草书的出现是很早的。我们现在看西汉的草书已经比较成熟了。从书法史上看,楷书是最后形成的一种书体,它是把草书、行书规范化的一种结果。所以把楷书当作基础,从书法史的角度看当然是本末倒置了。

但是,魏启后说的“不写草书,楷书也写不好”,从另外的角度说有一些道理。楷书往往容易写成过于规范、死板、了无生气的东西,跟印刷体差不多,这样的楷书就没有艺术性可言了。但是楷书生动的东西从哪来呢,.可能几种书体里草书是最生动、活泼的。从这点来说,魏启后先生的话是有道理的。

晋、唐、宋,包括元、明这几个朝代,他们的隶书基本上都是脱离了篆书的隶书,隶书那种根本的特征反而少了,表面的夸张多了,我认为这是书法在发展过程中出现的一个误区,变成了一种外在的东西。再比如,篆书和草书表面上离得好像很远,但像八大山人那样的草书,就属于充分地运用篆书的线条,基本上没有两头起笔收笔的修饰,而是自始至终基本上处于一种相对等粗细的篆书的那种线条在游走,并且草书使转的弧线本身也具备这些特征。因此说八大山人是绝顶聪明的,草书是最动态的一种书体,但反过来跟篆书衔接融合以后,给人的感觉又特别静,这非常非常高妙。因此,不同书体之间的关系是非常紧密的。

三、笔法与章法

古人悟笔法,可以通过“船夫荡桨”“屋漏痕” “锥画沙”“闻江涛声”“飞鸟出林”等自然现象,我小时候也看到过这些内容,觉得挺有道理,有时候也觉得挺玄的。但是大了以后,随着阅历的增加,发现书法的道理确实跟生活中的许多东西是相通的。它其实是一个基本的东西,比如“担夫争道”,是指挪让的一种相互关系,包括点画、字与字之间的关系。再比如,关注作品章法的话,我挺喜欢下围棋,围棋中的第一个子在左上角下去之后,再在右下角下第二个棋子时,具体放在哪个位置上,都是很有关系的。开始觉得离那么远没关系,再走几步就会发现,当初第二个子再挪动一小步都不一样了。四个角和中心所有的子都是相互关联呼应的。你把它隔离了,就会给对方造成空档,你的布局就失败了。书法也是同样道理。但现在书坛对此好像关注得并不多。在写第二个字的时候,也许往上看一眼,再写的时候,基本上就不看了,写第二行的时候更不看了,他认为跟着感觉想怎样写就怎样写。这是一种没有章法关联的认识,写到最后,离前面很远就认为更没关系了。这对自己以后的创作会产生很大的影响,也就是缺乏一种整体的概念。生活中还有很多这样的例子,比如有一种很密集的没有行距的章法,显得关系非常紧凑,作品看上去比较紧张,不是很疏朗的那种。就像一屋子里聚集很多人的时候,一定要注意自己的举止才行,在空旷的地方随便动动都没关系,在密集的场合,动作必须要小心。放在书法上就是说,该收敛的就要收敛,反之,如果每个人都在表现自己,秩序一定大乱。

王镛 山水画

我体会着书法的用笔,希望充分利用毛笔的特性,充分发挥它的功能。传统的绘画和书法比较起来,古人之于书法作为艺术作品的意识上,要比画弱得多。比方说抄经,现在也认为是一件书法作品,但作品起码得讲构图严谨吧,多一点不好,少一点不好,反复抄书,是可以完全不考虑作品构成、构图的。所以,抄书的这类作品,目的是实用的,所以考虑作品构图方面就显得很薄弱。撇开文字或是文学内容不说,把抄经裁几段似乎都可以,作为欣赏的古人遗迹,它并没有多大的影响。

而作为现当代的书法,则更多地关注成为一件完整作品的要素,说具体了就是章法这个问题。今天看来,如果你仔细看,古人有些杰作在这方面也难免不那么讲究。

当然那些结字、用笔还是值得我们学习的宝贵的东西。

然而,章法方面是我们今天更为值得去探讨,值得去关注的东西。

从“民间书法”中汲取营养 我注重从民间的砖文、瓦当等中吸收营养。学界曾经有一种看法,认为民间的砖文、瓦当属于古代的一些工匠制作出来的,不是高级文人的作品,这属于俗的一种东西,不够雅,我认为这是错误的。俗的东西并不一定是这些人搞出来的,反之,我认为许多俗的东西恰恰是一些大人物搞出来的。有文化不一定搞不出俗的艺术品,这是两回事。如果他是公认的大艺术家,可以代表那个时代的雅的很高级的艺术,但是有的并不一定,文化高的人创作出的作品也挺俗的,因为他没有那种艺术作品的创作意识,只是在那里重复操作,熟了也就俗了。砖文、瓦当这些东西原来都是主流之外的,往往都是一些名不见经传的人或比较下层的人搞的。我们现在有很多人都误解了,这些人不仅仅是一般的工匠,他是有传承的,是专业的。古代的工匠,政府控制得非常严格,都不能和农民、商人或其他有文化的人沟通甚至通婚,为什么,.要子继父业,一直为统治阶级服务,所以他们这种工匠,技艺上是有传承的,不是像现在门口理发店写的那些招牌。最典型的例子,像秦汉的印章,我们现在文人篆刻都奉为瑰宝,学习的样板,就是那些工匠们的作品。所以,那些作品是许多文人艺术家做不出来的。可能在一定的时期、朝代,那些东西不属于主流,但我们今天应该把眼界打开一点。那些东西是文人艺术家不敢弄,也弄不出来的,能够给我们带来很多新的启示。像瓦当在圆型里面,一分为四,每一部分都成为了一个扇面构成,这在传统书法里面就没办法了。所以我觉得这些砖文、瓦当里面,前人已经从中吸收了很多营养,包括赵之谦等很多篆刻家,其中可挖掘的东西是很多的。当时人对这些文字的变化、变形的能力,令我们现在都觉得非常惊喜。如果能够合理地把它们融化在自己的创作中,是很有意义的事情。

王镛书法作品

四、逸品

我在“寸耕堂谈艺录”里曾重点阐述过“逸品”, “逸品”是我艺术追求的最高境界,但逸品在历史上也是有起伏的。古人开始评价书画作品的一种标准分为能品、妙品、神品,然后是逸品,逸品出现后,我记得我说是在宋代,帝王画工笔画,他对逸品不“感冒”,把逸品打到下面去了。后来又恢复上去了,说明主流的审美终于把它确定在神品之上。我把古人的结论综合了一下,逸品在今天,用现代的词说,有一种创造性在里面,才叫逸品,跟别人的差不多,那不叫逸品。因此,逸品放在前面还是挺正确的。就是说,除了具备前面那些东西之外,还超出了一块,别人都达不到的,有一种新意、创意在里面。

按照我的标准,若说中国书法史中的草书能够称得上逸品,从我们今天来看,回顾历史要站在当时的背景中看这个问题。历史上经典的那些草书作品,可以反过来说,哪些不叫逸品,.或还达不到逸品的境界,.草书中,比如文微明的草书就不能算逸品。因为他在创造性、独出新意方面还远远不够,他学习继承的东西更多一些。就是水平再高,也不能称为逸品。所以文微明的草书在中国书法史上占据不了很高的位置。

王镛篆刻作品

五、大字与小字

关于大字和小字创作的区别,我曾说过“要写大气象的东西,王羲之就不够用”,“何绍基的小楷放大几十倍看都一点问题没有”,这实际上已经是看大字了。

不可以把王羲之的字放大几十倍来学,王羲之与何绍基,我不是比他们高低,这是时代的局限,王羲之时代是没有人写大字的,而何绍基的大字写得很好。他再回过头来写小字,小字就会有大字的气象,这是两回事。

他的小楷写得精到,跟其他人写的小楷完全不一样。赵孟顺也写小楷,因为赵是学王字出身的,赵的小楷放大后就不行,那种字的风格也决定了这一点。二王的字非常细腻、准确、精到,这种东西在小字里面有很大的优势,如果写大作品,这些东西当然不够用了。大作品最紧要的是抓住大的形势,忽略细节。我们从历史上也可以看到,沈尹默写拳头那么大的字已经不行了,比他的小字差得很多很多。因此,我的这两句话不矛盾。