书法中的“长尾笔”

汉字是方块字,不过,在书法作品中有一些字的个别笔画被书写者处理得很长,大大地超过了方块的范围。这样的笔画本文姑且称之为“长尾笔”:它们常常是字的末尾一笔,即便不是末尾一笔,也好像是字的“躯体”拖着的长长的尾巴。从历史的情况看,长尾笔是书法艺术中的一个特别现象。长尾笔涉及竖、横、捺等笔画,本文重点讨论竖画长尾笔,一方面是为了行文的方便,另一方面是因为竖画比其他笔划在长尾笔现象中更为常见。

东汉建和二年(148年)摩崖刻石《石门颂》是极为重要的一件隶书作品,其中“命、诵、升”三字各有一长尾笔(图1~图3),这引起了研究者的关注。王昶《金石萃编》:“是刻书体挺有姿致,与《开通褒斜道摩崖》隶字疏密不齐者各有深趣,推为东汉人杰作……碑中‘命’字、‘升’字、‘诵’字垂笔甚长,而‘命’字几过二格……汉隶所仅见者。”

图1 《石门颂》“命”字

三字中“命”字尾笔最长,也最为人们所留意。翁方纲《两汉金石记》:“‘命’字垂笔长过一二字者,因石理剥裂,不可接书而垂下耳,非可以律隶法也。”摩崖石面难以平整,时见裂纹,刊刻《石门颂》的石面就是这样。翁方纲注意到,“命”左下方有一斜形裂纹,影响了下文的正常接写,却不妨碍“命”字尾笔的较长延伸,遂认为长尾笔系权宜之举,而非常态。针对这种说法,翁同龢在为《石门颂》所作的跋语中说:“今验精拓本‘命’字末笔,其驻处实止数分,下当石裂,故空二字耳。苏斋(翁方纲号)既辩为石理剥裂,而仍指为垂下,似未尽也。”可见,他断定“命”字长尾笔的下半部分是斜形裂纹之外的另一条垂直裂纹,该垂直裂纹恰好接续了“命”字的尾笔,但它并不是尾笔的构成部分。

图2 《石门颂》“升”字

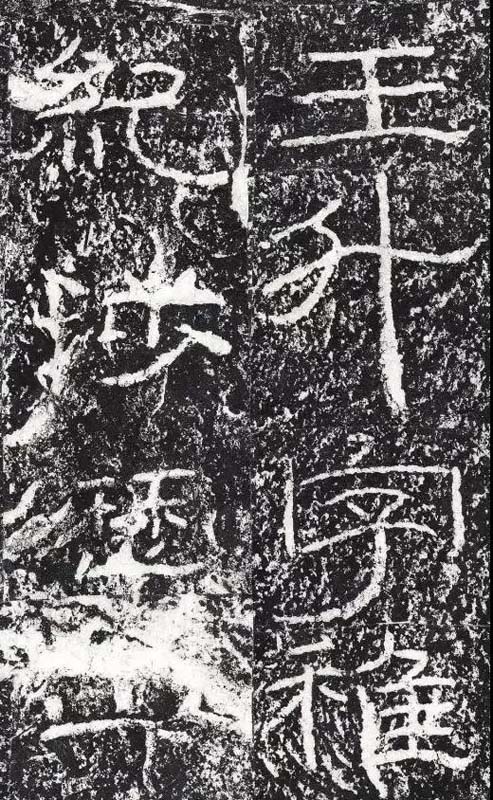

翁方纲和翁同龢都在考虑了裂纹因素的基础上对《石门颂》“命”字的长尾笔提出了自己的看法,然而,更进一步的问题在于,“升”字、“诵”字并没有受到石理剥裂的影响,为什么各有一长尾笔呢?郭荣章指出,有长尾笔的字例都有着特殊的象征含义,“汉时人善颂亦善祷,往往随事喻指,颂祷结合。‘命’字垂笔之长,象征汉王朝长久不息也;‘诵’字垂笔之长,意谓长诵不已也;‘升’字不仅垂笔略长,且横笔亦长,显系书者对其上司王升之崇敬耳”(《石门摩崖刻石研究》,第16页,陕西人民美术出版社)。对于《石门颂》的三个字例来说,郭氏的解释或许还过得去,但是,设若将这样的解释加以逻辑的引申,将发现它是不能令人满意的(详下)。

图3 《石门颂》“诵”字

王昶的话中有“汉隶所仅见者”之语,其实除《石门颂》中的字例外,汉代碑刻还有类似的字例,如刻于永兴二年(154年)的《李孟初碑》之“年”字(图4)。翁方纲《两汉金石记》云:“详其(‘年’字)笔势,盖以当穿未得放笔,故于穿下不嫌过垂以伸其气。此不独可悟书法,亦文章蓄泻之理耳。”(按,不少汉碑在碑的上半部凿有圆孔,叫作“穿”,王惕甫《碑版广例》:“其碑文有居穿下者,有因当穿而废其数字者。”)在《李孟初碑》的穿的上方没有足够的位置书写“年”字,勉强书写,必然受促,而在穿的下方则有足够的位置可供施展,故翁氏以为‘年’字的长尾笔的意义在于受促于前而“伸其气”于后,包含着所谓“蓄泻之理”。无独有偶,刻于延熹二年(159年)《张景碑》也有一个长尾笔字例——“府”(图5),其所处位置既与石理剥裂无关,又没有受到穿的影响,这又当作何解释呢?

图4 《李孟初碑》“年”字

事实上,在早于或与汉代碑刻隶书同时的汉代简牍隶书中,长尾笔的字例是十分常见的。简牍没有“穿”,亦不存在剥裂等影响书写的因素(单支简牍的成本很低廉,如果在书写时已经剥裂,就不会用于书写),似乎也没有理由认为特殊的颂祷含义导致了长尾笔在简牍中的出现,总之,上文列举的诸多关于长垂笔的诠释在此全派不上用场。

图5 《张景碑》“府”字

不独隶书,草书也有长尾笔。刘熙载《书概》:“隶书《杨孟文颂》(按,即《石门颂》)‘命’字,《李孟初碑》‘年’字,垂笔俱长两字许,亦与草类。然草已起于建初时,不当强以庄周注郭象也。”(按,刘氏认为草书的形成早于碑刻隶书是正确的,不过,草书的形成要比建初时早得多,裘锡圭《文字学概要》:“草书的形成至迟不会晚于元、成之际,很可能在宣、元时代就已经形成了”,见该书第86页,商务印书馆)又崔瑗《草势》:“腾蛇赴穴,头没尾垂。”(卫恒《四体书势》)隶书中的长尾笔也许是对草书长尾笔的承袭,那倒是郭象注庄周了。其实,至迟从汉朝到今日,长尾笔代相递接,一直未曾消失过。认识到长尾笔在汉代碑刻隶书之前、之后、之外的广泛存在,相信就不会对“命、升、诵、年”等字感到惊讶并作出充满偶然性或传奇性的解说了。

(未完待续)