中国书法的审美理论有两大基本体系:一是自然物象说,一是人格象征论。自然物象说是用自然美来比喻书法美的意蕴,即“类物有方”;人格象征论是以人格来比喻书法,是对书法的某种人格界定,以人的某种生命要素或精神意味来描述书法美的内涵和艺术境界。书法人格象征意味的理论发展,其脉络大致是萌生于汉代,成熟于清代,中间时期则是其成长发展阶段。人格象征意味赋予点画、结字等以生命,从而在书法风格上体现人的精神和情感。由此,人们在进行书法创作、欣赏时,自然会联想到人的生命特征,使书法这门抽象的艺术富有意蕴且耐人寻味。

一、书法人格象征意味的构建

汉代的书法理论是中国书法理论史的源头,西汉末年的扬雄在其《法言·问神》中云:“故言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。”虽然扬雄此论并非特指“书法”,却被后世书法理论家所广泛援引,中国书法中人格与书法关系的讨论即滥觞于此。东汉中期的许慎说:“书者,如也。”这里的“如”本意是汉字取法自然物象之意,却给后世书家无尽的想象空间。其广泛的包容性,成为后来以“人格”论书的一个生长点。东汉中后期的赵壹在其《非草书》中多以人的容貌、举止来讨论书法,意味着第一次真正意义上把人格象征引入书法的轨道:“凡人各殊气血,异筋骨。心有疏密,手有巧拙。书之好丑,在心与手,可强为哉?若人颜有美恶,岂可学以相若耶?昔西施心疹,捧胸而颦,众愚效之,只增其丑;赵女善舞,行步媚蛊,学者弗获,失节匍匐。稍晚的蔡邕在其《九势》中云:“下笔用力,肌肤之丽。”“肌肤”是人的身体要素。此期的书论多用人体的自然要素,如筋、骨、血、肉、肥、瘦等比喻书法,并逐步产生了以人的行为举止喻书的方式,由人体要素的静态比喻方式过渡到行为举止的动态描述,如南朝梁庾元威在其《论书》中云“晚途别法,贪省爱异,浓头纤尾,断腰顿足”,袁昂评论书法时用了“举体沓拖”“举止羞涩” 等等,但是以人的精神意味比喻书法还少有涉及。

随着这种喻书方式的发展,逐渐地扩展到人的精神层面。这种进步,王僧虔当记首功。《笔意赞》云:“书之妙道,神彩为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。” 这个“神彩”的提出十分宽泛,具有很大的想象空间,可以容纳人的诸多精神品格内涵。这是以人格论书的又一生长点。其后,以人的静态实物要素和动态精神内涵喻书、品书,呈现出纵横交叉、融合穿插的“立体”方式。孙过庭《书谱》中大量地以这种综合的方式论书,如:质直者则径侹不遒,刚狠者又掘强无润,矜敛者弊于拘束,脱易者失于规矩,温柔者伤于软缓,躁勇者过于剽迫,狐疑者溺于滞涩,迟重者终于蹇钝,轻琐者染于俗吏。

到了清代,刘熙载有一集大成的说法:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。” 并提出了书法“肇于自然”更“由人复天”的观点,把“自然物象说”与“人格象征论”结合起来,从而使“书如其人”的书法美学命题完整统一而成熟。

二、书品与人品

论书法的人格象征,不得不涉及道德范畴的“人格”与书法的关系。传统向来把书品与人品视为一个统一的整体,苏轼云:“古之论书者,兼论其平生。苟非其人,虽工不贵也。” 傅山也说:“作字先作人,人奇字自古。” 司空图认为,贤能之人书品自高,强调人品是书品不可或缺的组成部分。历史上的大书家往往因为其品质高尚而广为传颂,朱长文在评虞世南书法时云:“世南貌儒谨,外若不胜衣,而学术渊博,论议持正,无少阿徇,其中抗烈,不可夺也。故其为书,气秀色润,意和笔调,然而合含刚特,谨守法度,柔而莫渎,如其为人。”

艺术是心灵的窗子,高尚的品质一定会显露在笔端,正如苏轼《钱公辅书遗教经》所云:“人貌有好丑,而君子小人之态,不可掩也;人言有辩讷,而君子小人之气,不可欺也;书有工拙,而君子小人之心不可乱也。钱公虽不学书,然观其书,知其挺然忠义礼义之人也。”在中国人的传统观念中,“立品”是第一等事,其伦理标准是“穷可以守身遗名,达可以尊主致平” 。但是,如果将人品的标准照搬硬套地拿来衡量书品就未免会张冠李戴。朱熹《晦庵论书》中记录了这样一件趣事,以人品之“端”字取代了书法之“端”:“余少时喜曹孟德书,时刘共父方学颜真卿书,余以字书古今诮之,共父正色谓余曰:‘我所学者唐之忠臣,公所学者汉之篡贼耳。’余嘿然无以应,是则取法不可不端也。”

书史上的诸多书家都可以作为例子进行反证,如蔡京是历史公认的奸臣,其书法的艺术性却是有目共睹的;赵孟頫由宋入元,多为论者所不齿,并因此对其书法艺术的地位与成就进行了不公允的评价。王铎的境遇也如出一辙。不仅如此,凡是有乖于传统礼教的言行举止,其书法也多会受到非议,孙过庭《书谱》记录了谢安与王献之的一段对话,就因为王献之称自己书法比其父王羲之高明而遭到讥讽。

人格意味有很多种,在书法的学习中应该从哪种人格意味入手呢?郑杓说:“正则直,直则易,易则可至。至则妙,未至亦不为迷。”门径找对了,路子走正了,显然更容易到达目标。学习古人优秀传统的目的是为了脱“俗”。赵宧光说:“古、雅两字一生无分。”说明“古”与“雅”关系十分紧密。书家常言作书贵有古意。古意是作品中显现出来的一种气息,首先,“古意”并非完全是时间上的概念。固然岁月的磨砺,风雨的侵蚀,会造成表像上的高古,但有一个不争事实,那就是一幅书法作品自其诞生之日起,无论历经多么长的岁月,其用笔、结构安排、章法布局均不会发生任何变化,故其所蕴含的古意当自创作之时即已存在。若以今古远近为标准来划分是否具有古意,那么后世书家就永远无法追及古人。历史证明,后代书家超越前代的大有人在。另外,古意与书体也无十分对应关系。汉字书体出现的次序大致为篆、隶、楷、行、草,从发生的时间上看,书体确有其古今先后之分,但就艺术表现而言,则不能说篆比隶古、隶比楷古、楷比行古、行比草古,否则后人写的篆书总是比前人写的隶楷行草古,同是一个人的作品,篆书总是比隶楷行草古。所以,真正的问题在于怎样把握书法中“古”的意蕴。从书法的人格意味入手,这个问题可以得到一定的理解。

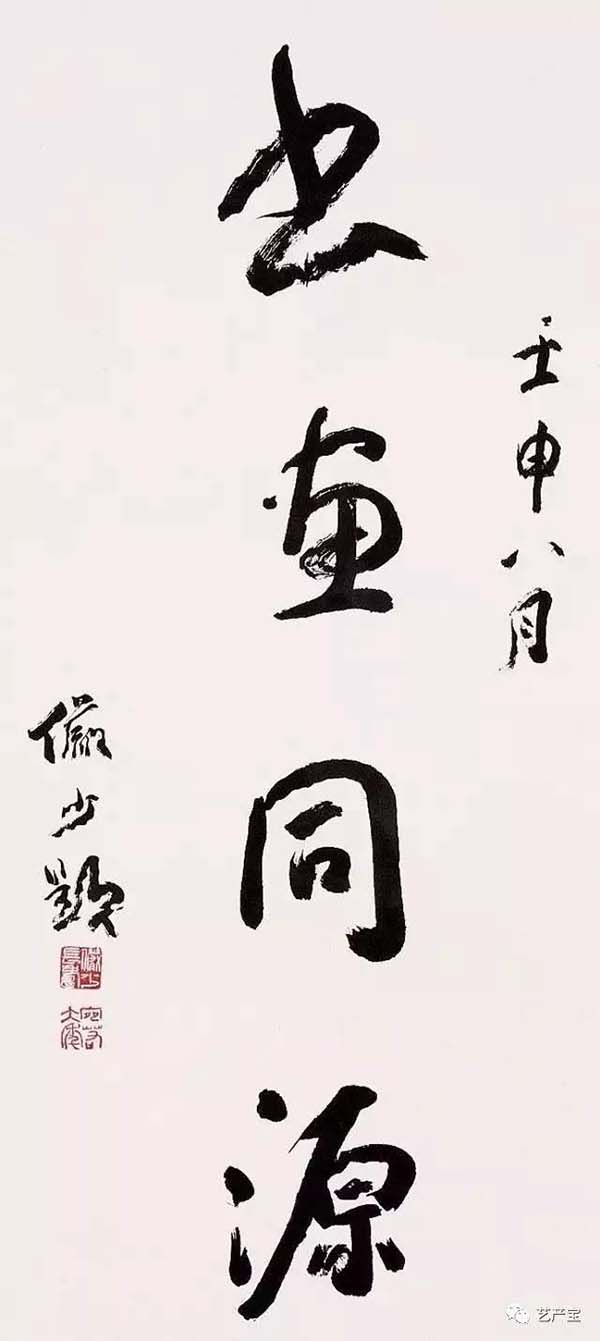

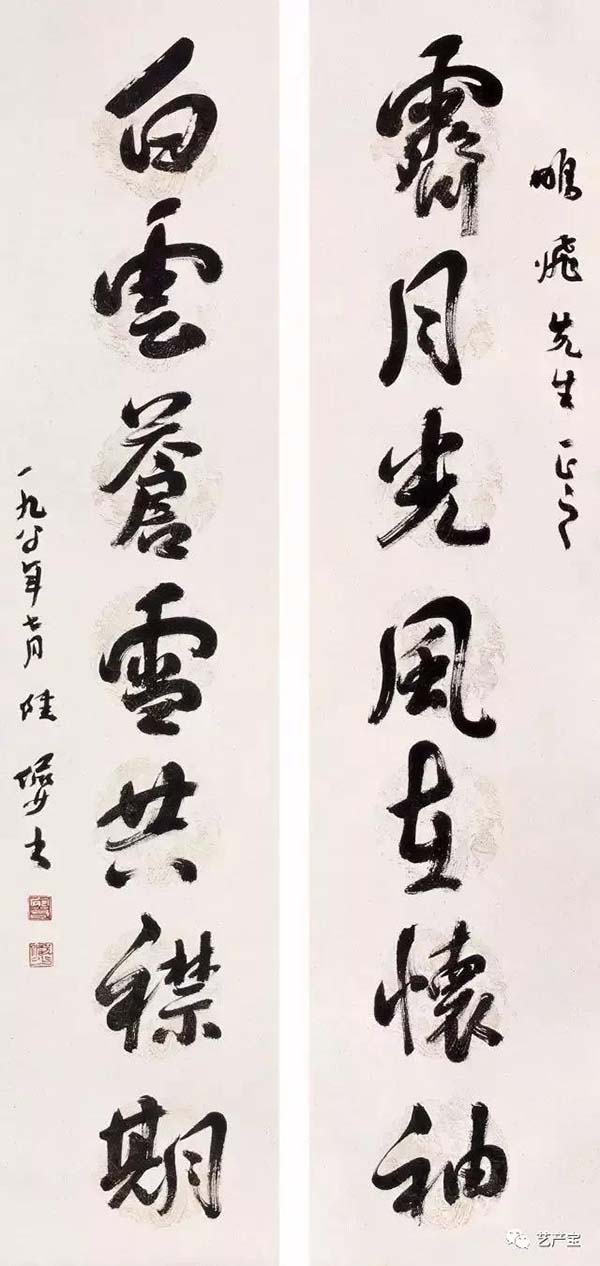

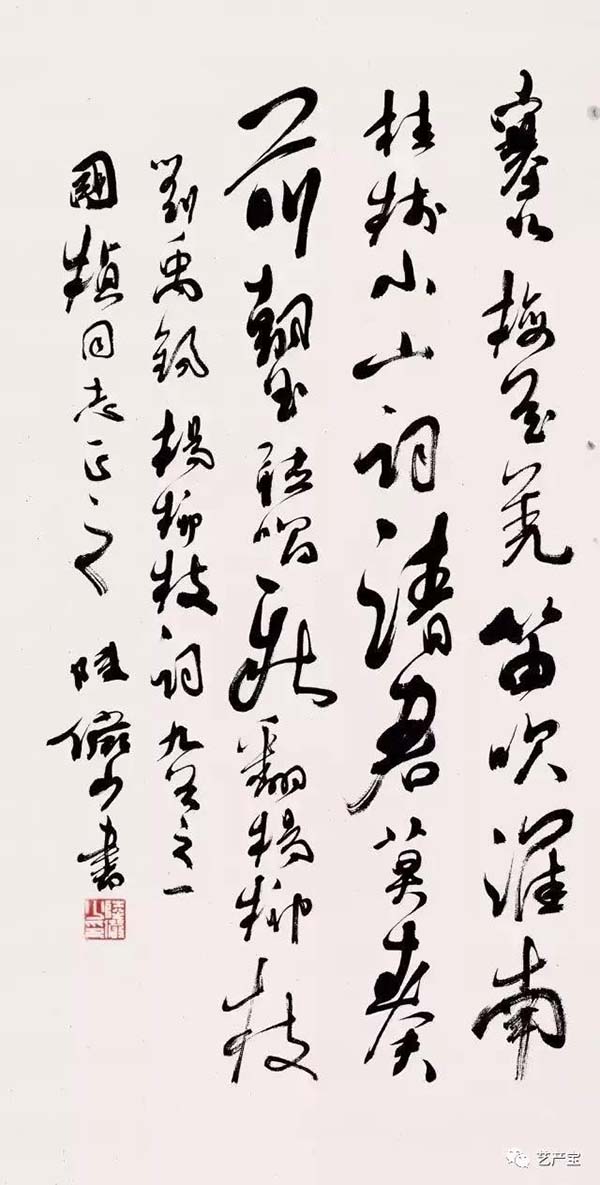

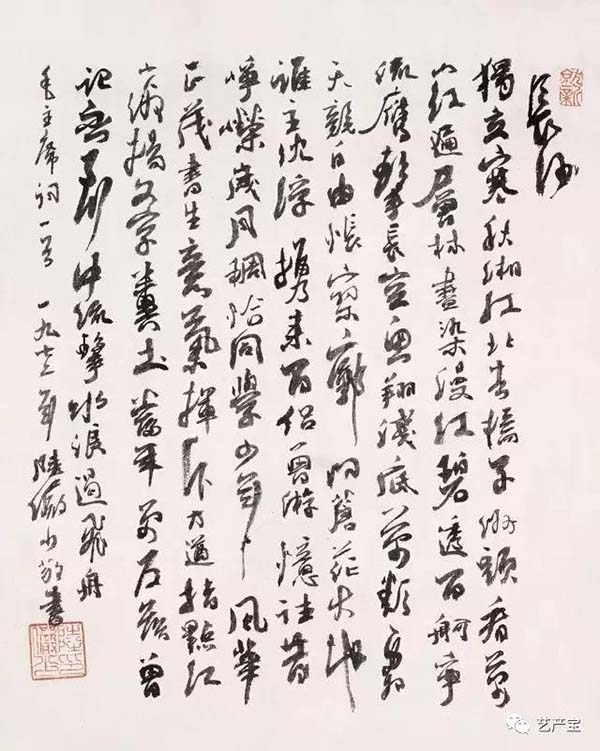

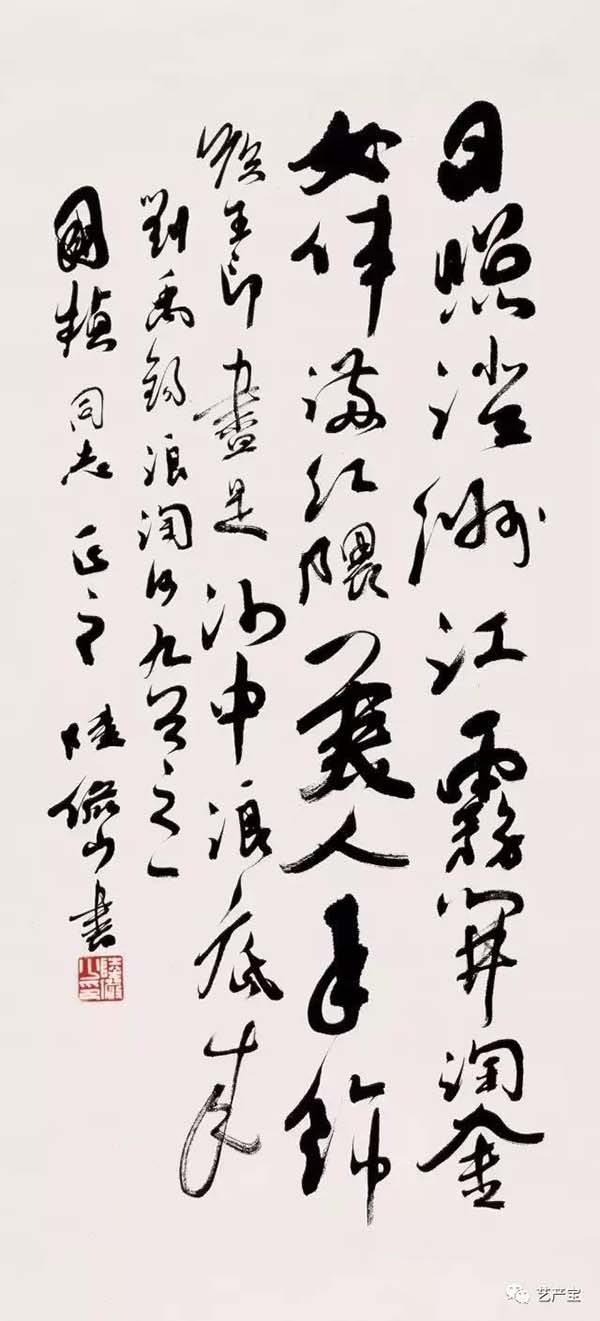

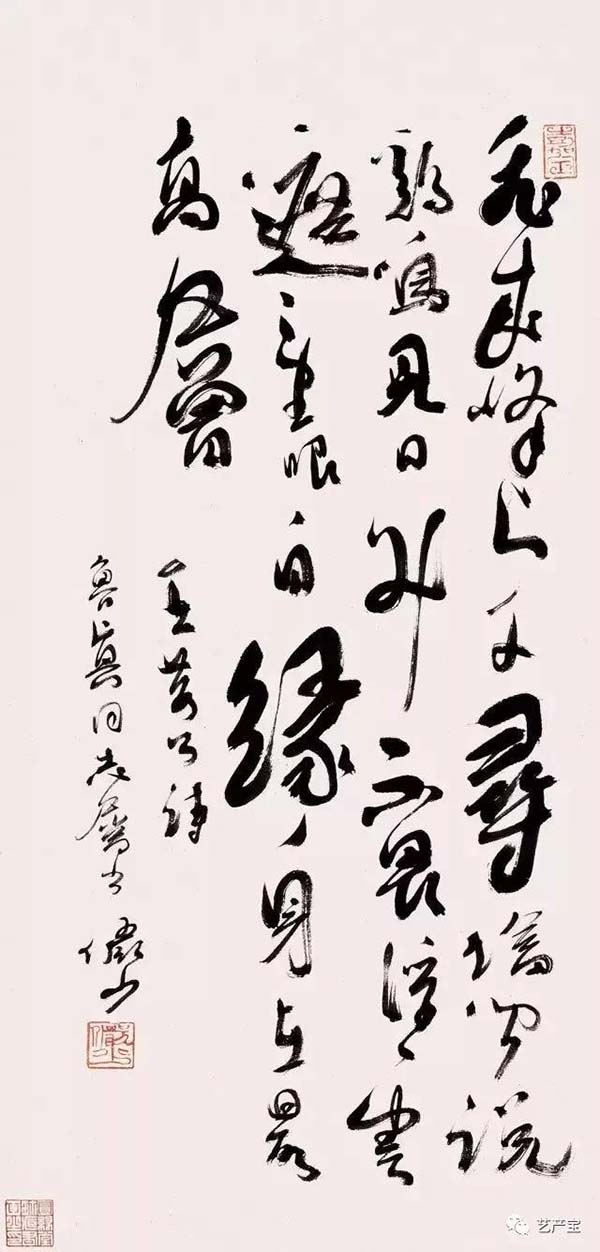

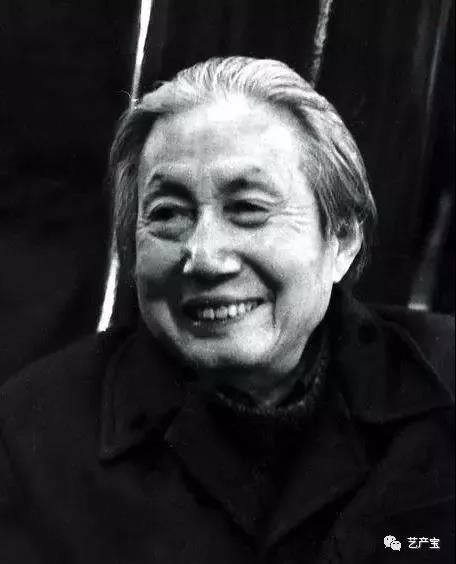

陆俨少(1909年-1993年),现代画家。又名砥,字宛若,上海嘉定县南翔镇人。1926年考入无锡美术专科学校,1927年考入无锡美专学习,同年从王同愈学习诗文、书法;次年师从冯超然学画,并结识吴湖帆,遍游南北胜地。1956年任上海中国画院画师。1962年起兼课于浙江美术学院,1980年在该院正式执教,并任浙江画院院长。擅画山水,尤善于发挥用笔效能,以笔尖、笔肚、笔根等的不同运用来表现自然山川的不同变化。线条疏秀流畅,刚柔相济。云水为其绝诣,有雄秀跌宕之概。勾云勾水,烟波浩淼,云蒸雾霭,变化无穷,并创大块留白、墨块之法。兼作人物、花卉,书法亦独创一格。

陆俨少在《学画微言》中关于临池学书的一段自白:我于书法,所用功夫,不下于画画。14岁开始临帖,初临龙门二十品之中的《魏灵藏》、《杨大眼》和《始平公》。继临《张猛龙》、《朱君山》等碑。30岁后学《神龙兰亭》,如是复有年,后来放弃临帖,改为看帖,尤喜杨凝式,下及宋四家诸帖,揣摩其笔之法,以指画肚,同时默记结字之可喜者牢记在心。有一余晷,抄书不辍,如是积纸数尽。