粗略地说,南宋的书法水平低于北宋,而其审美取向又时见北宋的影响,所以在谈到宋代书法时,人们常常主要着眼于北宋,似乎南宋是无关紧要的。然而,即便较北宋为萧条,南宋书法也是宋代书法乃至整个古代书法不可或缺的构成部分,更是理解书法统绪的重要线索,其固有的艺术地位和研究价值皆无可替代。本文讨论南宋书家吴说,讨论的重点便是他在书法统绪上的位置以及独具的审美价值。

吴说(生卒年不详),字傅朋,号练塘,是南宋高宗朝有名的书家。宋高宗赵构(1107-1187)《翰墨志》:“先皇帝尤喜书,致立学养士,惟得杜唐稽一人,余皆体仿,了无神气。因念东晋渡江后,犹有王、谢而下,朝士无不能书,以擅一时之誉,彬彬盛哉!至若绍兴以来,杂书、游丝书惟钱塘吴说,篆法惟信州徐兢,亦皆碌碌,可叹其弊也。”赵构是一位具备较高书学修养的皇帝,能得到他的称述,吴说在当时书法领域的地位可想而知。特别提出的一点是,引文中“亦皆碌碌”一语显然指的是吴说、徐兢,此语能算得上称赏吗?今人曹宝麟就认为:“‘亦皆碌碌’是平庸之意,评价当然不高。但是人物凋零之后,像吴、徐之辈的水平,只能是‘蜀中无大将,廖化作先锋’了。”这段话在表达上有些散乱,因为接“评价当然不高”一语的是“但是……”,这意味着对吴、徐的评价要有所反转,而其实却没有(谁会认为“蜀中无大将,廖化作先锋”的意思是廖化了不起)。

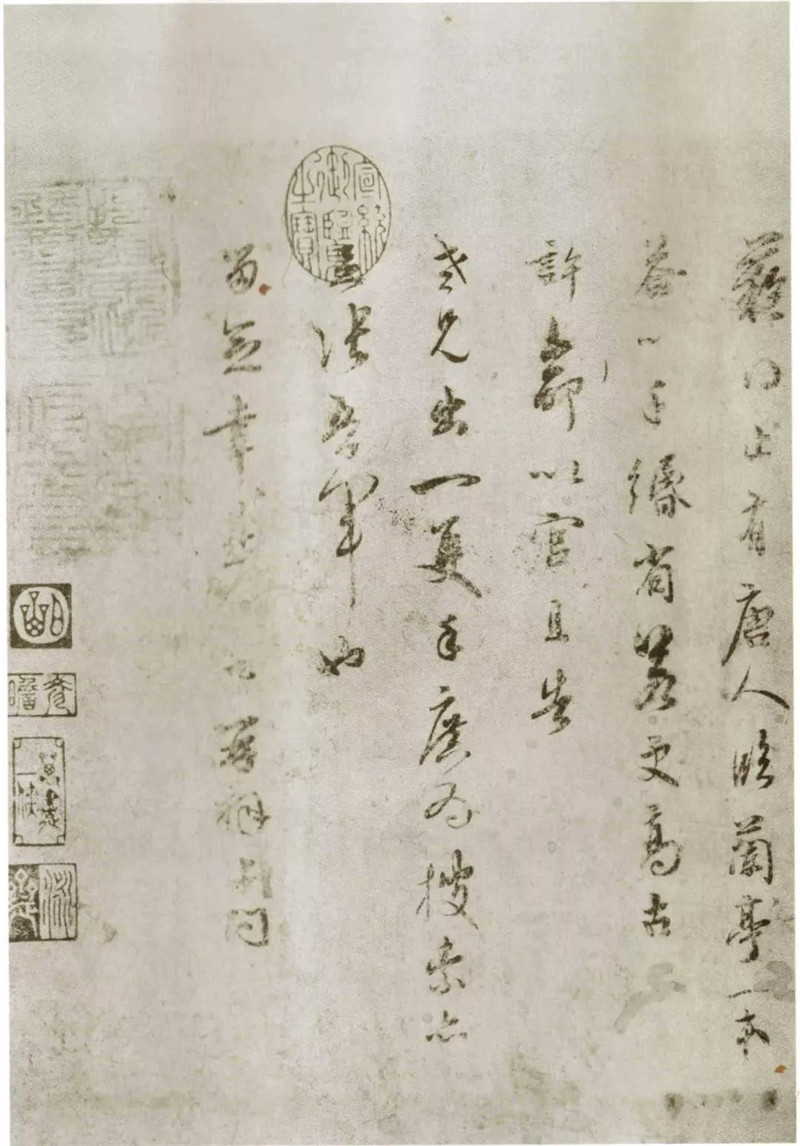

吴说

不难发现,赵构对政局剧烈变动后的南宋书法的认识是以东晋渡江后“朝士无不能书”的盛况为参照的;参照对象是书法发展的巅峰,相比之下,“碌碌”是常见的情形,不独南宋为然,因而对赵构所谓吴说等人“碌碌”的话,不宜简单地根据字面理解为评价不高。《翰墨志》云:“书学之弊,无如本朝,作字真记姓名尔。其点画位置,殆无一毫名世。”表明了宋朝以来书法的衰败。又,“本朝承五季之后,无复字画可称。至太宗皇帝始搜罗法书,备尽求访。当时以李建中字形瘦健,姑得时誉,犹恨绝无秀异。至熙丰以后,蔡襄、李时雍体制方如格律,欲度骅骝,终以骎骎不为绝赏。继苏、黄、米、薛,笔势澜翻,各有趣向。然家鸡野鹄,识者自有优劣,犹胜泯然与草木俱腐者。”表明北宋诸大家也不过差强人意而已。上引“先皇帝尤喜书”云云,又表明了徽宗朝书法的黯淡。结合上引种种言论,可知在赵构看来,值得一提的书家实在太少了,吴说被提及这一情节本身就是肯定。进一步看,吴说虽然被赵氏评为“碌碌”,但“惟钱塘吴说”一语又分明带着赏识之意,因而赵构对吴说的评述应当理解为一种特殊的褒赞。

根据赵构的说法,吴说擅长的书体是杂书和游丝书。关于游丝书,从赵构的话中看不出这种书体的来历。略早于赵构的汪藻(1079-1154)有一首题为《吴傅朋以王逸少遗意作游丝之书,古今所无,恨未之见也,为赋此诗》,谓游丝书是吴说对王羲之某种书法趣味加以发挥的结果(未知何据),既属“古今所无”,则为吴说独创可知;然而汪氏明言“恨未之见也”,那么他又何以断定游丝书是“古今所无”呢?宋宗室赵与时(1175-1231)《宾退集》卷七:“吴傅朋说出己意作游丝书,世谓前代无有。然《唐书·文艺传》,吕向能一笔环写百字,若萦发然,世号连绵书。疑即此体也。”这里也提到了“世谓前代无有”,但是赵氏倾向于认为游丝书是对连绵书的因循。又,岳珂(1183-1234)说:“是体(吴)说自名游丝书,云古所无……考之《唐书》,‘吕向能一笔环写百字,若萦发然,世号连绵书’,则此书亦有所本,特不系所繇名。屏山(刘子翚,1101-1147)之诗又曰:‘定知苗裔出飞白,古人妙处君潜得。’亦不系连绵,岂忘之耶?”可知岳珂与赵与时意见一致。不过,吕氏连绵书未见流传,赵、岳二人提及,也只是依据史书记载;而所谓“一笔环写百字,若萦发然”亦无从说明究系何种字体的连绵,但从作品看,游丝书显然是草书的游丝化,所以赵、岳二人的怀疑并不容易坐实。另外,刘子翚肯定地指出游丝书出自飞白书,然而这样的说法也没有什么像样的依据。总之,在游丝书来历的问题上,现有资料中只有吴说的作品是确定无疑的,因此目前只能认定游丝书是吴说创制的。

游丝体

创制一种书体是一桩盛事,根据洪迈(1123-1202)的记录,“吴傅朋游丝书,赋诗者以百数。汪彦章五言数十句,多用翰墨故事,固已超拔,而刘子翚彦冲古风一篇,盖为绝唱,其辞云:‘圆清无瑕二三月,时见游丝转空阔。谁人写此一段奇,著纸春风吹不脱。纷纭纠结疑非书,安得龙蛇如许臞。神踪政喜萦不断,老眼只愁看若无。定知苗裔出飞白,古人妙处君潜得。勿轻漠漠一缕浮,力遒可挂千钧石。眷予弟兄情不忘,轴之远寄悠然堂。谢公遗髯凛若活,卫后落鬒摇人光。翻思长安夜飞盖,醉哦声落南山外。乱离契阔四十秋,笔意与人俱老大。政成著脚明河津,外家风流今绝伦。文章固自有机杼,戏事岂足劳心神?’此章尤为驰骋痛快,且卒章含讥讽,正中傅朋之癖。”。又,“傅朋游丝诗卷数百篇,(向)巨原独不深叹美之,颇记其数句曰:‘先生著名节,百世追延陵。我评先生贤,不以能书称。功成磨苍崖,盛德颂日升。勿书陵云榜,华颠踏高层。’句格超峻,其旨皆有规讽,与前所纪刘彦冲古风相类也。”[ix]曹宝麟以为刘、向二人诗中“讥讽”、“规讽”的话是十分严厉的,所谓“有识者之所讽,已对其人品有所讥刺,吴说在他们心目中已与弄臣无异”,这实在是很夸张的误会。刘子翚诗中绝大部分内容是对游丝书的竭力赞赏,只是末尾两句有所劝诫,意思是说文章(事业)重于游戏(游丝书),为后者付出过多精力没有必要。向巨原诗称吴说为“先生”,认为吴说是贤人,吴说的名节是显著的,但这是道德的光辉,无关乎技艺,最后他引用韦诞题榜凌云台而头须皆白的典故来规劝吴说。“德成而上,艺成而下”(《乐记·乐情篇》)是由来已久的儒家观念,刘、向二人对吴说的意见正是这一观念的反映,令人惊讶的是,哪里来的“弄臣”?

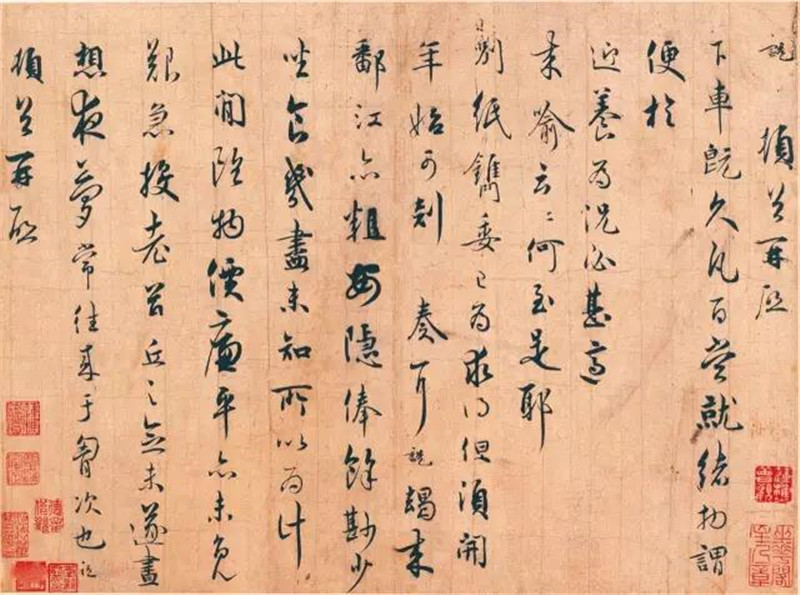

吴说 行书 《下车帖》

从草书形成的汉晋直到唐代初期,草书写法中点画和线条的比例一直较为均衡。后来,张旭、怀素的狂草将草书的线条化推向了前所未有的程度,以往点画与线条的均衡比例被打破。宋代以黄庭坚为典型的草书家心领神会,步武二贤,复制了以线条为草书构型统治成分的成功。至此,草书的形式表达似乎无以复加了。不过,游丝书又打开了新的局面,点画悉数退场,线条成了草书形式表达的唯一成分。当然,与张旭、怀素、黄庭坚的狂草线条不同,吴说游丝书的线条是细而匀的。上引刘子翚诗中“纷纭纠结疑非书”“神踪政喜萦不断”和“勿轻漠漠一缕浮,力遒可挂千钧石”等几句最能说明游丝书线条的审美特征,陌生感、连贯性、缥缈感、柔韧性,不一而足。又,岳珂《宝真斋法书赞》卷二十三《吴傅朋游丝书〈饮中八仙歌〉帖·跋》:“出奇炫巧,牵合不断,匀劲媚直,凡工书者例难之。候笔力之进退,每以是为要法,虽若纤巧,不可废也。藏之以备书体之一焉。”阐释了游丝书的创作难度以及相应的审美价值,同时肯定了游丝书的独立书体地位。又,启功《论书绝句·七一》注:“傅朋又创游丝书……夫毫尖所行,必其点划之最中一线,如画人透衣见肉,透肉见骨,透骨见髓,其难盖将百倍于摹画衣冠向背也。”以人物画作比喻,指出了游丝书彻底的抽象性和超常的创作难度——抽象性指向了品格的超迈,而高难度则意味着高价值。

上文提及,赵构还称赞了吴说的 “杂书”。在赵构的说法中,杂书与游丝书是并列的,既然游丝书是一种书体,那么杂书也就应当理解一种书体。在吴说存世的作品中,有一种是行书、草书相杂的,那样的写法大概就是“杂书”。杂书与前人所谓“破体”也许存在一定的关联。在晋唐书法作品中,行书、草书相杂的情形很常见,王羲之、王献之的不少手札就是这样,吴说可能受到了这类作品、特别是二王手札的影响。

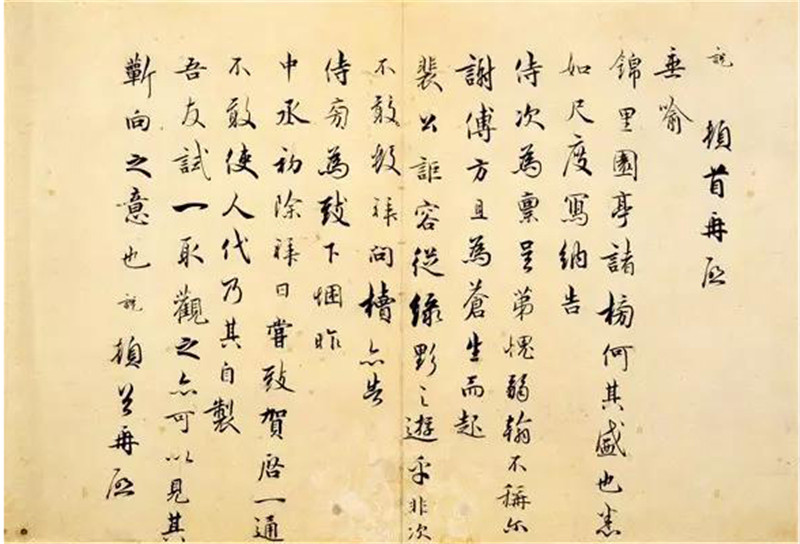

吴说《垂喻帖》尺牍 行书 30.2x44.6cm 台北故宫博物院藏

行草相杂的写法本身并不比其他写法具备什么特别的价值,掌握这种写法的书家不会太少,而吴说独得赵构称赏,相信是因为他运用这种写法创作了比别人高妙的作品。启功《论书绝句·七一》:“傅朋姿媚最堪师,不是羲之即献之。”注云:“行书手札,流传不及十通,字字精妙,遂谓之为有血有肉之阁帖,具体而微之羲献,宁为过誉乎?”其实,这里所谓“行书手札”只是一个笼统的说法,因为包括启功为该诗所附图版在内的吴说传世手札几乎都是行书、草书相杂的,也就是说,“有血有肉之阁帖,具体而微之羲献”形容的就是吴说的“杂书”;冷静地对照相关作品,可以说这样的形容或许小有溢美但并不特别过分。

一般以为宋代得二王行草法者以米芾为最,然而米芾的习气却是对二王精神的背离。以赵构的说法为例,他既认为“米芾得能书之名,似无负于海内”,并表示“爱其神骏”,又接受别样的言论:“《评书》谓羊欣书如婢作夫人,举止羞涩,不堪位置。而世言米芾喜效其体,盖米法欹侧,颇协不堪位置之意。闻薛绍彭尝戏米曰:‘公效羊欣,而评者以婢比欣,公岂俗所谓重台者耶?’”上述矛盾看法同时靠谱,这是米芾难以摆脱的尴尬。如果把米芾行草当作镜子,吴说行草又是什么样子呢?

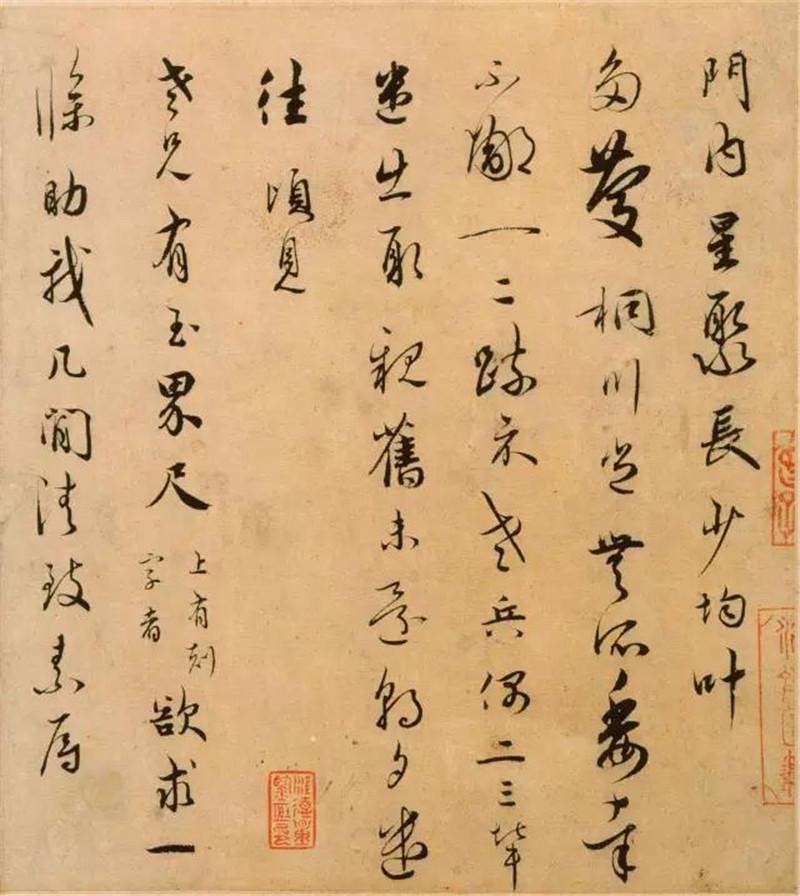

吴说《门内星聚帖》(局部) 北京故宫博物院藏

考察吴说杂书手札和其他作品(如藤井斋成会有邻馆藏的与《游丝书宋诗》合卷的《上饶使君郎中游丝书歌》),若以米芾行草参照,可以发现两个主要特点,一是平易,二是雅正;换个角度看,平易意味着吴说缺乏米芾那样的深度,而雅正则表明吴说没有沾染米芾那样的习气。进一步看,在学习二王行草书问题上,吴说与米芾展示了两个不同的维度。在米芾的维度上,前有羊欣,后有王铎;在吴说的维度上,前有陆柬之,后有赵孟頫。由于受到强烈的视觉冲击,因而人们往往较多地注意了米芾维度;其实,吴说维度的书家代不乏人,只是因为其艺术表现较前者为平淡,所以引起的关注不多,被深入感染的更少,在当今讲求“脱颖而出”的语境中尤其如此。综合来说,在审美价值上,两个维度优劣互现;而在实践轨程上,打通两个维度也许更为有益。

补充说明的一点是,吴说杂书作品中行书和草书都很精妙,更为重要的是,二者的配合十分融洽,在浑然一体当中,欣赏者并不容易意识到其中并存两种字体,这也许是吴说杂书值得称道的原因,毕竟整体至上是艺术的法门。

《明善宗簿帖》局部(又称《简谅帖》) 纸本 行草书

周必大《益公题跋》卷九《跋吴说〈千字文〉》:“往见其(吴说)论唐孙氏《书谱》,自言总角以来,遍参博考,始悟筋脉相连之理,盖与近世不知而作者异矣。”吴说纯粹的草书作品迄未得见,不过从其杂书作品中的草书字例看,的确非通晓草书原理者不办。另外,吴说的草书修为有助于我们理解他笔路精准的游丝书,正如启功《论书绝句·七一》所说:“草法更能探笔髓,非同儿戏弄游丝。”

除了行书、草书和合而成的杂书和游丝书外,吴说还擅长小楷,被称其为宋代第一。日人宇野雪村说:“只要看了(吴说)独孤僧本《兰亭序跋》等作品,就知决非虚誉。”启功先生也说:“真书以独孤兰亭后跋焚余一段为最精,字若蝇头,笔如蚊脚。而体作钟繇,雅有六朝之韵。若世传黄素本黄庭内景经,至有赞为杨许群真遗墨者,以视此烬里数行,殆不中作傅朋之鸡犬焉。”精致的小楷不仅有其自身的价值,还会对其他字体的造诣起到辅助作用;吴说的杂书、游丝书之所以精美准确,大概与他的小楷能力是分不开的。

吴说 《庆门星聚帖》局部

吴说的榜书水平也很高。虞集说:“吴榜书深稳端润,非近时怒张筋脉、屈折生柴之态。”又,据王明清《挥麈后录》卷十载:“吴傅朋说知信州,朝辞上殿。高宗云:‘朕有一事,每以自慊。卿书九里松牌,甚佳。向来朕自书易之,终不逮卿所书,当令仍旧。’说皇恐称谢。是日降旨,令根寻旧牌,尚在天竺寺库堂中,即复令张挂,取宸奎榜入禁中。说所书至今揭于松门。”与小楷对其他字体能够起到辅助作用类似,榜书素养会让吴说在书写其他字体时平添格局更大和气势更足的艺术魅力。需要说明的是,认为小楷、榜书对其他字体有辅助作用,不意味着其他字体对小楷和榜书不会产生影响。事实上,不同字体之间的影响总是相互的,这是客观存在的规律,优秀的书家善于利用这个规律,吴说就是这样的书家。

以擅长多种书体为条件,吴说的创作手段较一般书家为丰富。除了单独运用某一书体(包括杂书这种复合体)创作的作品外,吴说还有一种作品是交叉使用不同书体来完成不同段落的,如岳珂《宝真斋法书赞》卷二十三《吴傅朋四体帖》的作品段落和书体分别是“行书十二行”、“楷书五行”、“游丝书六行”、“草书二十一行”、“行书六行”、“草书八行”……不难想像,欣赏这样的作品,能给人以不同于通常书法欣赏的移步换景式的特殊审美感受。

从元代开始,书家一人掌握多种书体逐渐构成了一种现象。这种现象在一个特别的角度上彰显了书法的艺术性——设若只是出于实用而不是审美的考虑,一个人是没有必要掌握多种书体的。在以往的历史上也有兼能数体的书家,不过他们中的一部分来自传说,但吴说不是。应当承认,即便仅仅作为上述现象的先行者,吴说在书法史上的地位也是值得重视的。