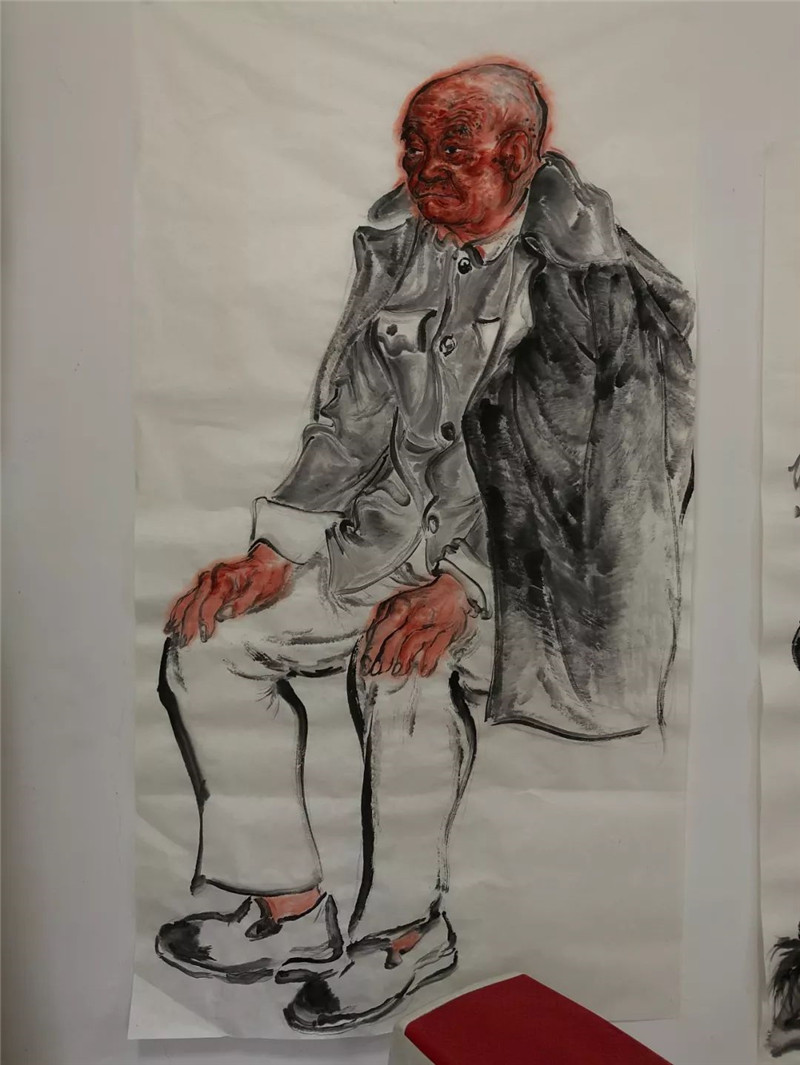

寫生是國畫學習的重要部分,能夠推進創作的表現深度。在寫生過程中,身體力行的感悟人物、自然,將形象溶註於胸,再將對其的理解落實為筆墨形象。國畫寫生非照搬物象,取其形寫其神者為上,以形傳神、略形寫氣。物與心相生,心隨景所動;狀物像之理,展自然之趣。

記遊太行

歲末冬初的楊家池沒有我在北京想像的那樣冷,由京城至太原經長治而壺關,晚上抵達楊家池,這是我第一次以寫生的方式真正的走進山西太行山,驅車在蜿蜒崎嶇的山路上,月光下的太行山峰黑壓壓的矗立高聳,月光下的車行,山峰的轉折不斷變化其形,讓人聯想出詩的意境。

楊家池因楊家六郎在此駐軍,軍中有大池屯水,得名楊家池。整個村子落在一块三四面環山的三角地帶,200余戶人口700余,村東南有山溝由南而北貼村而延,名鱷魚溝,相傳曾有鰐魚出沒。

村西南角有一座三仙廟迎面對著一座壽星峰,那壽仙聳背俯首似從九霄宴罷匆匆而來,與三仙有約夜飲山莊。三仙廟側是一座古老的水磨坊,河水轟鳴空過,卻是沒有了老磨坊往昔的繁忙,只留下兩口巨大的鐵鍋至今使用,每月初一十五的廟會或是村里的紅白事,村廚便用此鍋煮飯做會菜,全村人都聚在這裏吃大鍋飯,場面熱鬧氣氛親切。

沿廟依河西行是萬仞壁立的山屏,巡山路而上半山處是一座懸空的女妖廟,山腰依崖凿路曲折而下入女妖洞,洞口高三四米,如雄獅張唇,音聲回蕩。洞中鐘乳石圖形奇異生動,從口而入漸低漸暗,約可深入數百米,洞中路況多變化,末有知底者,傳說有女妖居內,村人代代相傳卻都末曾見遇過。

沿峡谷上行是臨村大河谷村,兩山夾一河,谷中狹窄處可為一夫當關 萬夫莫開之塞。河谷村北沿山路深入有前腦和後腦兩個古村,村中臨山的房子多半為空,其因是老人故去年輕人離村它方謀生。河谷村依山而居地勢險峻,峽谷處一座清代石橋將兩崖連接,橋面石條用鑄鐵楔子連結,扶欄俯看山溪潺潺,如虹浮澗,橋南山岩上座落古寺觀音閣,一座老廟經歷了數百年風雨,清靜的院內住持的法師是位耳順之年的比丘尼,慈祥溫和。觀音閣前是一個數百米高的山崖,山上一座佛壽塔,塔身高高拔起充滿莊嚴,在一個山風微習皓月當空的晚上,我和三個學生從之字形的懸梯上攀岩而上,置身于頂,胸懷曠然,繁星擦肩,手可托月,初冬的峡谷月光之下蒼茫深遂浩然巍峨,此境使人心潮澎湃。

從大河谷村上溯數里入紅豆谷洪底村,山路高低起伏,山溪因落差時隱時現,時緩時急,時而成瀑璇復積潭,洪底村是在古時河南入山西的一條茶馬古道邊自然村落,是服務于茶馬古道的商旅驛站。洪底古村為古崇云寺寺舊址集戶成村,村東兩山相對望形成門戶,一山名蛇山,一山名龜山,山下筑坝成湖,殘秋的一抹朱紅墨綠倒映水中,湖光山色,風光崎旎。村上20余家現己鄉村旅遊接待為業,農家飯莊。

崇云古寺始于隨唐,歷代擴修,是中國佛教最早僧團修持方式,僧侶自己建寺自己拓荒耕種,半僧半農是中國古僧人修行的重要方式,接受一定的隨緣布施不向外化緣,為的是去貪欲心持清淨戒,如法修行。崇云寺明朝時僧眾百余香火鼎盛,大德示現。清初因有盜寶者入寺塔林盜舍利與佛像,事败縱火烧了寺院,偷得舍利逃去,古寺幾乎盡滅,從此寺院衰敗,清末復修後面積縮小已不再有往昔光輝,文革中破四舊的無知運動又將清代修復的寺院打砸一空,使寺院盡皆被毀,今所見更是斷瓦殘檐下的殘梁斷壁,許多文物都被盜買了,尚未倒塌牆壁上還留有几幅清末畫工的筆墨,村民的石牆上、村間路旁、田地裏隨處可見寺廟的殘件,塔林也被村民據為耕地,常存完整的兩座舍利塔也棄在村頭田地裏任尔風雨,我們缺失了對大德應有的尊重,村北山上崖下天然成洞,為古寺高僧閉關清修地,尚存一塊明代石碑,上面所古寺歷史與修復經歷。

出村西行進入由巨石雜樹交織的幽靜山林,林中有一石屋,傳說是當年荊浩在此居住寫生作畫的地方,佇立在這座老屋前遥想那位中國畫史上的巨匠若真曾隱于此,今得一拜荊公舊舍,是何等的緣份,漠然抬頭仰望高山,老屋的后山崖壁似乎真是荊公名作匡廬圖的原形佐證。

三秋失顏,時令小雪,那連綿起伏的太行峽谷除去了春粉夏艷的濃妝,更顯了雄本色,猶如千軍萬馬浩蕩奔行,不時赫然出列的萬姿千峰,是拱手赴遠相別的志友,亦是久違再逢的故交歡聚。此行近尾,不日返京,行走的記憶中總是溫暖與悲傷并存,溫暖的是人與自然的同根同存,悲凉的是逝于昨日的悠悠歲月與天地蒼茫之悵然⋯⋯

這座峽長而深遠的峽谷啊,希望再見時是你披身的春色并山花爛漫時。

秦嗣德

2019.11完稿于動車上

寫生花絮

秦嗣德寫生作品

▲寫生作品1

▲寫生作品2

▲寫生作品3

▲寫生作品4

▲寫生作品5

▲寫生作品6

▲寫生作品7

▲寫生作品8